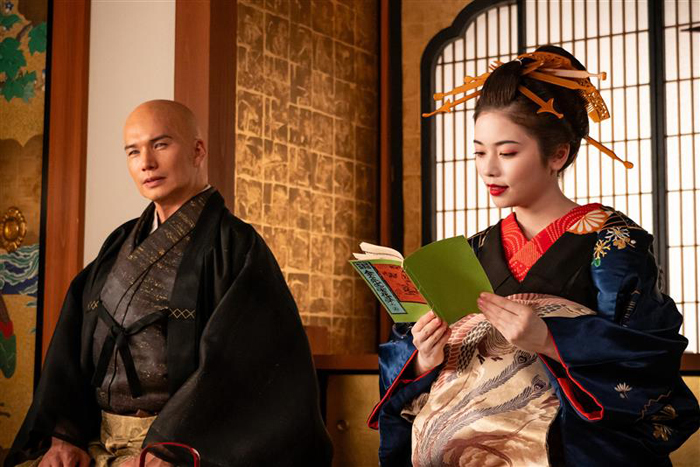

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第44回のトピックスは、もしかしたら平賀源内(演・安田顕)が生きているのではないか? と思わせる展開があったことです。

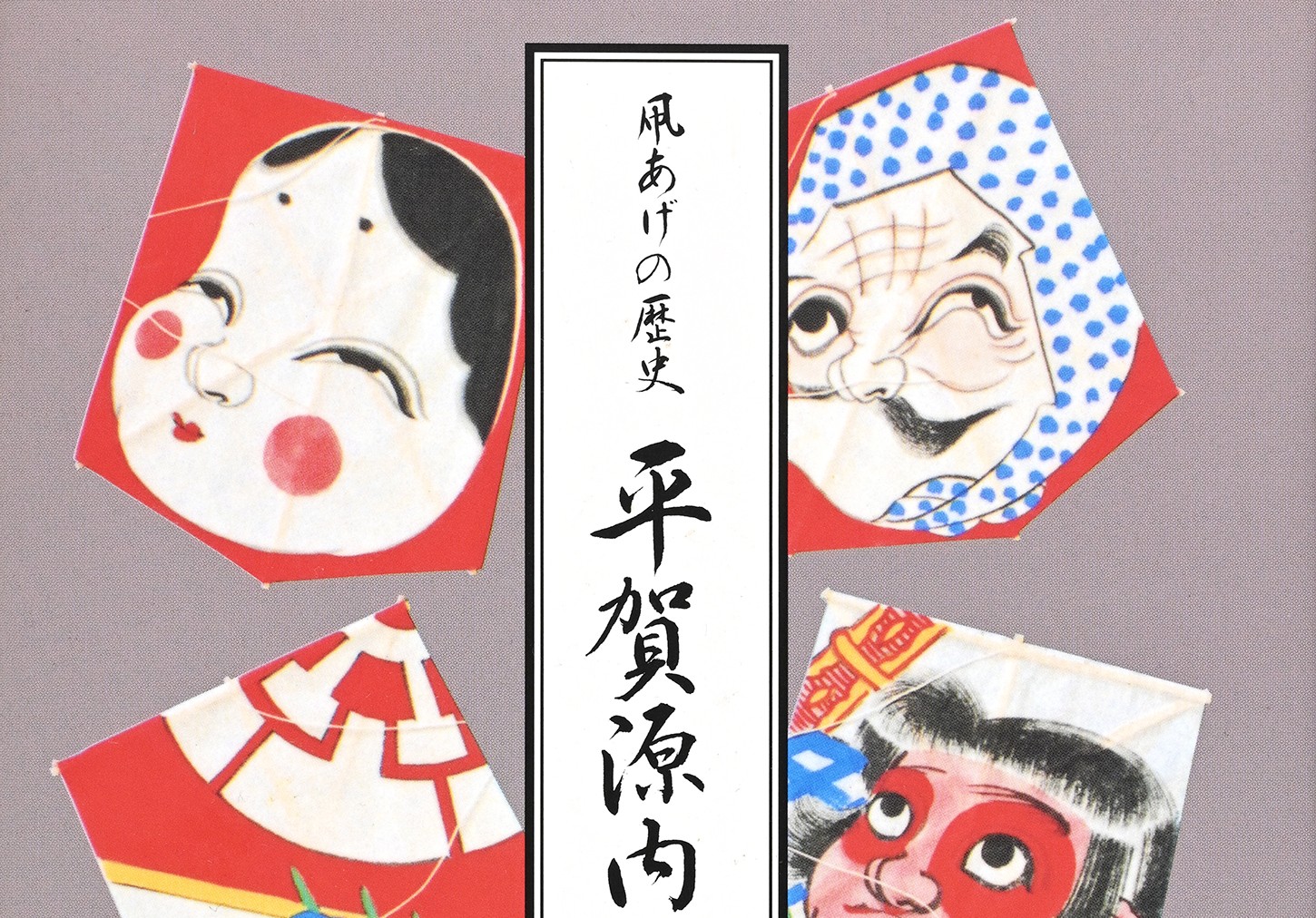

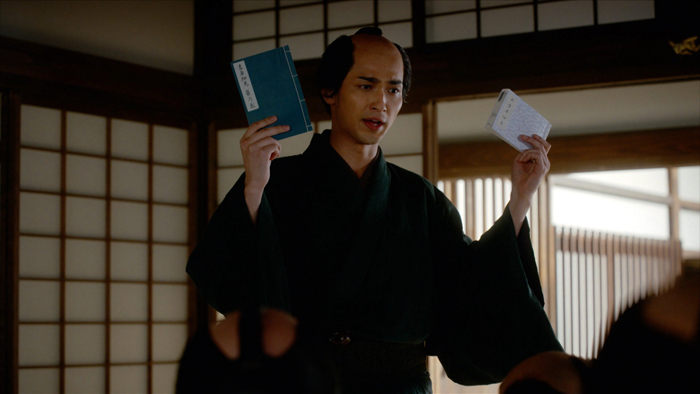

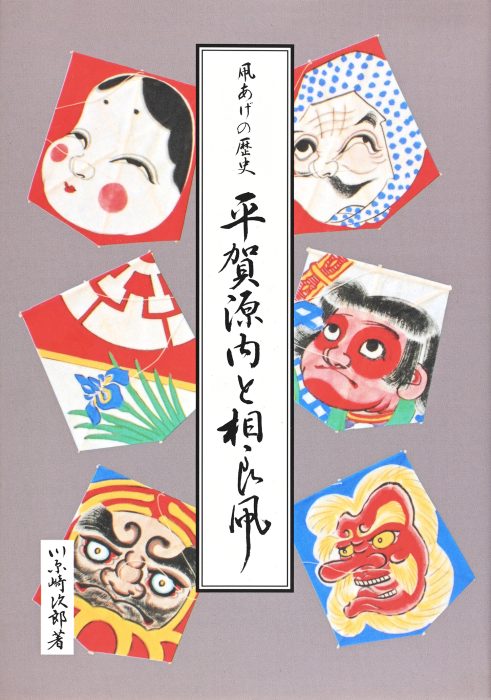

編集者A(以下A):はい。重田貞一(後の十返舎一九/演・井上芳雄)がもってきた「おかめ顔」の凧は、田沼意次(演・渡辺謙)の領地だった相良藩(現在の静岡県牧之原市)に伝来する「相良凧」の代表的な図柄のひとつです。地元の方は「出た!」と喝采したのではないでしょうか。

I:相良凧には平賀源内と縁があるという伝承が地元に伝わっているそうですね。

A:はい。地元の郷土史家の川原崎次郎氏の著書『平賀源内と相良凧』には、源内と相良凧の縁、さらには、平賀源内が江戸から逃れてきて相良領内に暮らしていたという伝承についても詳しく記述されています。昨秋に牧之原市を取材した際には、牧之原市にある平賀源内の墓と伝えられている墓石にお参りもしてきました。

I:それは凄い。私は、源内がもしかしたら生きているのでは? という展開をみて「栄華乃夢噺だ!」と思ったりしましたが、ちゃんと「根拠」があるのですね。

A:『平賀源内と相良凧』の受け売りですが、源内は、湯澤宗兵衛と名を変えて、寛政10年(1798)まで生きたそうです。昭和にはいってからの調査で、墓石が発見されたといいます。市内には、源内が暮らしたとされる庵跡もあるのです。

I:なるほど。でも、その話、昨秋に刊行した『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』には入れてないですよね。

A:そうなんです。6ページにわたって田沼意次と相良藩のことをまとめたのですが、源内の墓については、紹介しませんでした。なぜかというと、取材時にみた牧之原市がつくった田沼意次のリーフレットにそのことが紹介されていなかったんですね。

I:ああ、わかります。しっかりしたエビデンスがないということなんですね。

A:源内が実は生きていた、というエピソードは歴史ロマンとしては最高なんですが、そのことを打ち出すのをよしとしない誠実な思いが感じ取れたので源内の墓を掲載するのはやめました。でも、今回、「源内がもしかしたら生きているのかも」という展開になったので、「源内生存説」は全くの「夢噺」ではないんですよ、地元には多くの伝承が残されているんですよ、ということで紹介することにしました。

田沼意次に続いて松平定信も失脚

I:さて、旧相良町には田沼意次が築城した相良城があったのですよね。

A:そうです。『べらぼう』劇中では、田沼意次が領内に入った場面が描かれましたが、相良城は10数年の時間をかけて築城されたお城です。その相良城は、田沼意次失脚後徹底的に破却されたのです。いくらなんでもそこまでやります? ということが実際に行なわれたのです。

I:『べらぼう』劇中でも松平定信(演・井上祐貴)らが「田沼病」と称して、田沼政権下の施策について批判するのですが、居城を破壊しなければならないほど田沼意次は悪いことをしたのだろうか、というのが率直な思いです。

A:松平定信にしてみれば、時代の空気を自分たちの考える方向に変えるためには徹底的に意次に悪の汚名を着せたいということだったのでしょう。田沼意次が開放的な世の中の空気を醸成し、平賀源内のような才能あふれる人物が時代の空気に乗ってその才能を開花させる。黄表紙などの本が人気を集めますが、時代の空気を象徴的に表現したのが、「狂歌」の隆盛を描いた場面だったのではないでしょうか。大田南畝が「四方赤良(よものあから)」、恋川春町が「酒上不埒(さけのうえのふらち)」などと、いまでいう「ハンドルネーム」のような「別の顔」をもって作品をつくりだしていたのです。

I:「屁!」「屁!」「屁!」と大勢で大合唱した回は圧巻でしたね。

A:確かに。でもそんな浮かれた空気は長続きしませんでした。天明の大噴火から凶作、江戸での打ちこわしを経て、田沼意次は失脚。時代はまさに暗転します。「出版統制」によって、大田南畝(演・桐谷健太)や朋誠堂喜三二(演・尾美としのり)は筆を折り、恋川春町(演・岡山天音)は自ら命を絶ちます。

I:そういう状況のなかで、今度は、松平定信(演・井上祐貴)が失脚して、「もしかしたら源内さん生きているのでは?」という流れになるわけです。「元のにごりの田沼恋しき」というフレーズがよく使われますが、そうした空気を「平賀源内に生きていてほしい」という思いにリンクさせたというわけですね。

夢噺とはいったい?

A:牧之原市は、市役所の中に「大河ドラマ活用推進室」という部署を創設して、『べらぼう』に並々ならぬ思いをもって対応していました。その思いが通じたのか、『べらぼう』本編では、意次の領内入りが描かれ、最終盤の第44回では、地元の相良凧まで登場しました。みなさんよろこんでおられるのではないでしょうか。

I:なんだか私も行ってみたくなりました。『べらぼう』の放送前は、「~蔦重栄華乃夢噺~」の副題について研究者や作家さんの間では、「栄華乃夢」とは、『金々先生栄花夢』からとったと考える人が多かったのです。劇中でも登場した『金々先生栄花夢』は、江戸の目黒不動尊(現在も存在)に参拝した田舎者の男が、名物の粟餅を注文し、それができあがるまでの間にうたた寝してしまい、そのうたた寝中に見た「夢」がベースになった物語です。

A:『べらぼう』ももしかしたら蔦重がうたた寝している間の物語なのでは? と穿った見方をしていた方は意外に多かったですからね。ところが実際に物語が始まってみると、「蔦重パート」と「江戸城パート」が織りなす物語の深さに最近の大河ドラマのなかでも特筆すべき作品になりました。実際、古代や源平、戦国、幕末などの時代に比べてあまり人気のない時代をドラマ化した功績は大きいと思います。

I:そうですよね。それでも私は「夢噺」の意味を考えたりします。そして、もう一度安田顕さん演じる平賀源内に会いたいな、って思ったりします。そんな「夢噺」だったら大歓迎なんですけどね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり