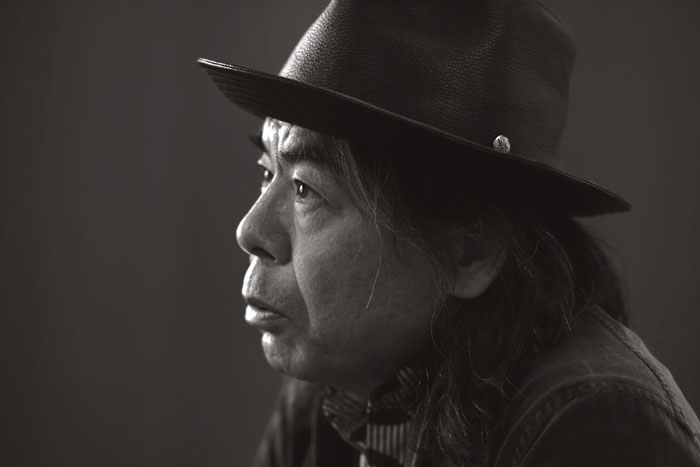

農口尚彦(杜氏)

─世界で通用する日本酒を造るため3度目の“引退”も撤回─

「飲む人の喜ぶ顔を見ることが私の原動力。造りが始まると気力も体力も漲るんです」

── 能登町のご出身ですが、地震の影響は。

「発生時は私が杜氏を務める酒蔵(石川県小松市)で、事務作業をしていました。部屋の窓ガラスが割れそうなほどの揺れで、真っ先に頭をよぎったのは家族の安否のこと。幸い、能登の自宅に住む妻は、白山市にある長女の家にいて、すぐに連絡が取れました。次女とは4日間連絡が取れませんでしたが、無事に避難所にいることがわかりました。自宅も無事です。たくさんの方からご心配の声をいただきますが、酒蔵にも被害はなく、酒造りへの影響もありません。大切な故郷が被災し、筆舌に尽くしがたい心境ですが、復興のために協力できることを模索しているところです」

──酒蔵『農口尚彦研究所』にはいつから?

「新たな概念を持ち込んだ今の蔵が完成し、私が酒造りを再開したのは平成29年、84 歳のときです。私はそれまで3つの酒蔵で杜氏を務め、82歳で3度目の引退をしました。年齢が年齢だけに今度こそ一線を退くつもりでしたが、酒造りが心底好きなんでしょう。体も元気で、すぐにまた酒が造りたくなった。そんなとき、今の蔵の社長と意気投合して、新設する酒蔵で杜氏をすることになったのです」

──酒蔵で「研究所」とは聞き慣れません。

「酒造りの道へ進みたい若者に、私の技術を余すことなく学んでもらおうと、この名になりました。杜氏とは、酒造りの現場の一切を仕切る立場。杜氏の下で酒造りに携わる者を蔵人と呼びますが、現在は私のもとで8人の若い蔵人たちが酒造りに励んでいます」

──蔵とは思えないような近代的な建物です。

「私は場所の選定から関わりました。酒の成分は8割が水ですから、質のいい水源が重要です。あちこち探し回り、ここ小松市観音下(かながそ)の地で93mまで掘ったら、白山連峰の伏流水が出てきました。じつに、じつに旨い軟水でした。蔵の設計にも、私の意見が反映されています。例えば床。真っ平では水を掃き出すのに苦労するので、3%の勾配をつけました。それから、酒布や漉布などの洗濯物が多く出るので、大型の洗濯機を設置しています。蔵は徹底して清潔にしていますが、雑務の負担が少しでも軽くなれば、それだけ蔵人は酒造りに時間を割くことができますから」

──農口さんも細かな作業をするのですか。

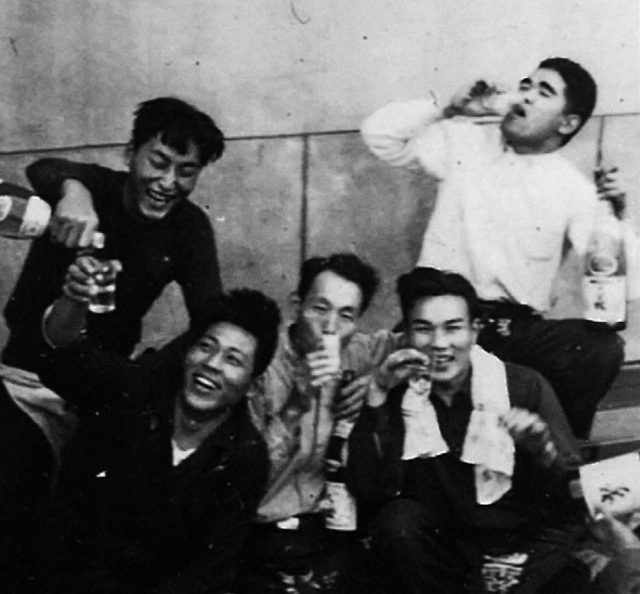

「もちろん。酒造りが行なわれるのは、11月から翌3月まで。その間、蔵人は蔵の敷地内にある寮で寝食をともにします。私も孫ほど年の離れた蔵人たちと寮生活です。麹菌の都合に合わせ、深夜や早朝に行なう作業も多く、睡眠は不規則。今朝も4時起きですね」

──年齢的な肉体の衰えを感じることは。

「そりゃ、もう毎日。酒造りをしない期間は隠居生活みたいなもので、車椅子に頼ることもありますよ。でもなぜか造りが始まると気力も体力も漲り、身も心も軽くなる。天職なんでしょうね。それに未来ある蔵人に囲まれているから、元気がもらえるんです」

──蔵人たちにとても慕われています。

「よく付いてきてくれます。振り返れば、若い時分は周りに人が寄ってこなかったんです。何でもかんでも“しっかりやらんか!”と怒鳴り散らしていたから“鬼の農口”なんて呼ばれましてね。それが今では“仏の農口”ですよ(笑)。杜氏と蔵人の上下関係も、変わらなければならない時代になったと感じます」

──技術はどのように伝えるのでしょう。

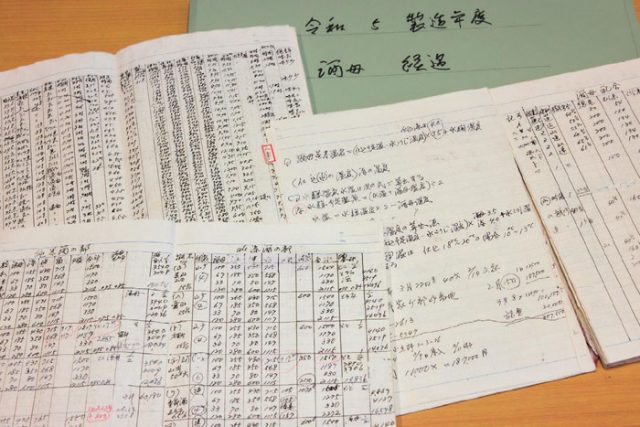

「理論に基づいた方法を、実践を通して教えます。原料となる米は年によって出来が違うし、酒は目に見えない麹菌や酵母が働いてできるもの。精米歩合や酒米を浸水させた時間などの数値はすべて記録し、その結果を次の造りに生かすように説いています。一方で、感覚が頼りになる場面もある。旨い酒に仕上がるかは、米から造る麹の出来次第。いい麹を造るには、最適な麹の状態を知る必要がある。造る過程で一緒に米を食べ、議論しながら最適な状態をつかんでもらっています」

──農口さんが考える旨い酒とは。

「米の旨みがあり、キレのよい酒です。後味が爽やかで飲んだ後に、あれ? 旨みはどこへ行ったんだろうと思うくらいの酒だとたくさん飲みたくなる。そういう酒を造りたい」

──ご自身は下戸だと聞きました。

「テイスティングはしますが、普段は飲みません。味の方向性をどう決めるかといえば、私がとくに重視するのは飲んだ人の感想。馴染みの客だけでなく、蔵には『杜庵(とうあん)』というテイスティングルームが併設され、多くの方がお見えになる。作業の合間に顔を出し、感想を聞く。蔵の者が外へ営業に行くときも同行し、試飲の感想に耳を傾ける。時代によって人々の嗜好は目まぐるしく変わります。“飲む人の求める酒”を造る。それが私の信条です。私が酒飲みだったら自分の好みに固執して、旨い酒が造れないかもしれない。下戸だったから、造れた味なのかもしれません」

「“いい酒ができた”と社長と喜んだが地元客は“飲めたもんじゃねぇ”と罵倒」

──酒造りの道へと進んだきっかけは。

「私の生まれた石川県の旧内浦町(現・能登町)は、“能登衆”と呼ばれる杜氏集団の発祥地。祖父も父も腕利きの杜氏でしたが、最初は酒造りの道へ進む気持ちはありませんでした。私は昭和7年の生まれで、終戦を迎えたのは中学2年生のとき。母は8人の子を産みましたが、無事に育っていったのは姉と私のふたりだけ。食糧難でたくさんの子どもたちが餓死してしまうような時代です。“酒蔵なら米はある。食うのに困らない”と父から諭され、16歳で酒造りの修業に出ました」

──どこで修業されたのでしょう。

「東海地方です。修業中は先輩方から嫌な仕事をぜんぶ押し付けられ、辛かったですよ。でも“お前らなんかに負けるか”と、がむしゃらに働きました。学生時代は相撲の選手でしたから、体力には自信があった。酒造りの勉強に明け暮れ、休みになると、地元の能登で行なわれる杜氏の講習会に通い、醸造の理論を学びました。試験の成績が優秀だったので、鑑定官が“こいつなら間違いない”と、白山の酒蔵『菊姫』に紹介してくれました」

──期待されての入社。気合いが入ります。

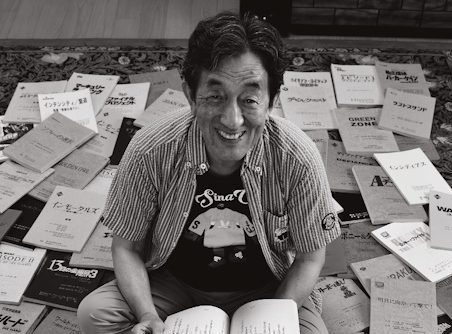

「入社間もない頃は、1級酒造技能士の資格を取ろうと『酒造の技術』という本を寝る間も惜しんで丸暗記しました。そのおかげもあり、試験はトップ合格。28歳で『菊姫』の杜氏に抜擢されたのですが、当時は20代で杜氏になるのは異例のことでした」

──プレッシャーを感じませんでしたか。

「あったかもしれませんが、当時の『菊姫』の社長が立派な方でしてね。私を可愛がってくれたんです。京都大学出身の大変勉強ができる方でしたが、体を悪くして表にあまり出られなかった。その分、私に様々なことを教えてくれました。例えば、小説の読み方ひとつとっても、ただ、おもしろおかしく読むだけでは物足りない。作者が書いた気持ちまで読み解きなさいよ、と。当時読んだ中では、松本清張の『ゼロの焦点』が記憶に残っています。能登を舞台にした、女性たちの悲哀な物語に感じ入るものがありました」

──杜氏第一弾の酒の出来はいかがでしたか。

「修業した東海流の淡麗な酒を造りました。香りも良く、“いい酒ができた”と社長も喜んでくれた。ところが地元客からは“こんな薄い酒、飲めたもんじゃねぇ”と罵倒の嵐。地元客の多くは山仕事をしています。山から下りて疲れ切った体のまま、酒の小売り屋さんの縁側で2合ばかり飲む。そんな客たちが求めていたのは、味の濃い酒だったのです」

──意気揚々と造った酒が不評だったと。

「ええ。落ち込むと同時に、自分の思いで酒を造ってはいけないと気づきました。そこからです。先ほど言った“飲む人の求める酒”に徹する酒造りを始めたのは。それで翌年、濃くて味の良い酒を造ったら“あぁ、本当にうめぇなぁ”としみじみ褒めてもらえました」

──その後は順風満帆でしたか。

「失われつつあった山廃仕込みを学ぶなどして、10年がかりで濃醇旨口の酒造りを安定させました。昭和50年代半ばには、日本酒愛好家の会『笹舟会』の方たちが、『菊姫』の吟醸酒を気に入ってくださり、世の中で吟醸酒の人気が急に高まりました」

──吟醸酒ブームの火付け役といわれます。

「世間からそう評価していただきました。しかし、いいことばかりではありません。日本酒業界は今も人手不足ですが、当時からその傾向があり、人を育てるのに苦労しました」

──どんな苦労だったのでしょう。

「例えば、給料を上げて学歴の高い若者を雇おうとした時期がありました。しかし、酒造りの勉強を真剣にすることもなければ、麹造りの最中の泊まり込みの作業もしたがらない。仕事を任せるどころか、このままでは酒の品質が落ちてしまうと残念な気持ちになりました。酒造りに必要なのは学歴ではなく、情熱。給料目当ての甘い気持ちで続く世界ではない」

「未来のため海外に目を向けるべき。世界が求める味に挑戦し続けたい」

──身を粉にする働き方に家族の反応は。

「以前、私が可愛がっていた蔵人を“婿にどうや”と孫に薦めたことがあったんです。すると、“お爺ちゃんみたいにいつも家にいない仕事の人は結婚相手にしたくない”と拒まれてしまって……。自分の人生を振り返ると、まぁ、無理もないですね。私は見合いをして、24歳のときの11月3日に結婚式を挙げたのですが、その1週間後には蔵入りして仕事に没頭するような人間です。“あれ? 奥さん、どんな顔しとったかいな”と忘れてしまったくらいでしたから(笑)。妻とは今もしょっちゅう喧嘩しますが、おかげさまでこうして好きなことに没頭させてもらっています」

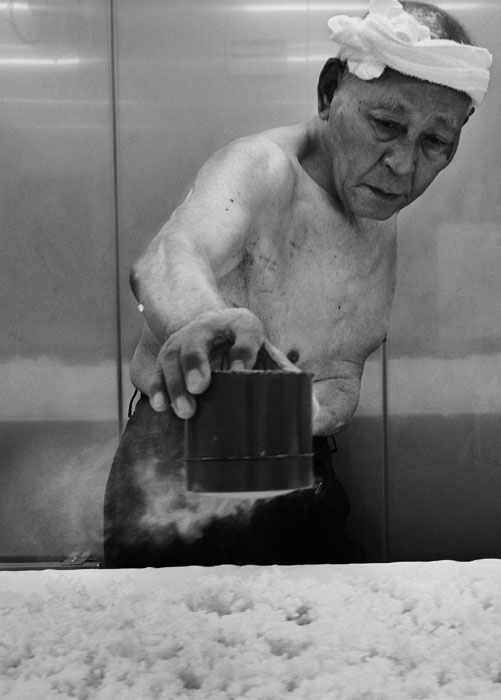

──酒造りが休みの間はどう過ごすのですか。

「若い頃は国内外のあちこちを旅して回りました。今はもっぱら温泉。能登の自宅で過ごすときは、近所の温泉へほぼ毎日午後3時に行きます。酒造りの時期も、温泉は活力をくれます。蔵から車で10分の場所に綺麗な温泉があり、一昨年までは自分で運転して通っていました。今は蔵人たちに運転してもらって一緒に行くようになりましたが、同世代の地元民との会話も楽しいんです」

──この先に見据えることはありますか。

「もっともっと、海外に日本酒の旨さを広めたいですね。じつは、この酒蔵を立ち上げる段階から世界を視野に入れ、料理と一緒に楽しめる“食中酒”を意識した酒造りをしています。日本酒は基本的に食前酒で、ワインのような食中酒とは味わい方の異なる部分が多いんです。現在は22か国に輸出し、アメリカや中国、台湾、シンガポールとの取引が多いのですが、ヨーロッパにも広げたい。

ここは決して交通の便がいい場所ではないのですが、『杜庵』にも驚くほど海外からテイスティングにいらっしゃる。海外で飛躍的に需要が高まる可能性を、肌身で感じます」

──世界に目を向けていると。

「残念なことですが、国内での日本酒の需要は低迷したままです。日本食ブームに伴って海外での需要が高まる今、日本酒の未来のためにも海外に目を向けるべきです。何より、世界中の人が求める味を考えながらの酒造りは面白いし、挑戦しがいがあります。

蔵人もグローバルになりました。アメリカや台湾からも、私の酒造りを学びたいと入ってくる子がいます。一方、私のもとで3年間修業した日本の若者が、裸一貫でイタリアに渡り、地元で日本酒を造るべく奮闘してもいます。ここから私の味だけでなく、教え子もどんどん羽ばたいている。感慨深いことです」

──酒造りに捧げる人生が続きそうです。

「酒造りは私の人生そのもの。飲む人の“旨いなぁ”と喜ぶ顔が見たいという素朴な気持ちが原動力になっています。いつ辞めても悔いはないのですが、若い子たちが“一年でも長く一緒に働きたい”と言ってくれるんです。まだまだ辞められそうにありませんね」

農口尚彦(のぐち・なおひこ)

昭和7年、石川県内浦(うちうら)町(現・能登町)生まれ。28歳で『菊姫合資会社』の杜氏に。山廃仕込みの復活、吟醸酒ブームに貢献。全国新酒鑑評会では通算24度の金賞受賞。『鹿野酒造』『農口酒造』を経て、84歳で『農口尚彦研究所』入社。開業初年度から今年度まで、7期連続でANA国際線ファーストクラスの機内提供酒に選ばれる。平成18年、「現代の名工」選定。平成20年、黄褒章受章。令和5年、文化庁長官表彰。

※この記事は『サライ』本誌2024年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/安井洋子 撮影/奥田高文)