はじめに-鳥山石燕とはどのような人物だったのか

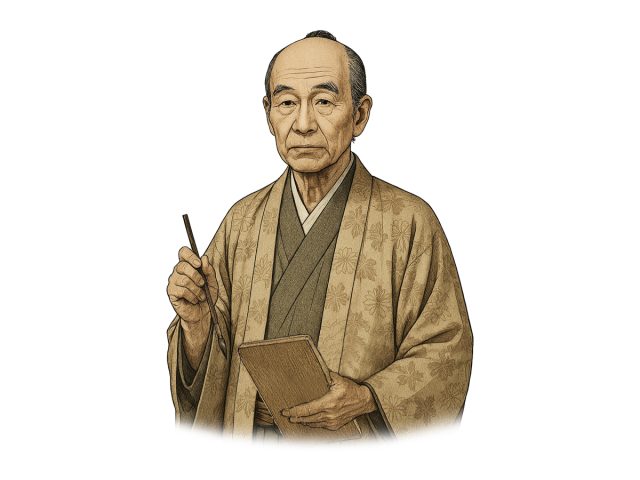

妖怪画の名手として、今もなお多くのクリエイターに影響を与えている鳥山石燕(とりやま・せきえん)。彼は江戸時代中期に活躍した絵師であり、後に喜多川歌麿(きたがわ・うたまろ)をはじめとする多くの才能を育てた人物でもあります。『百鬼夜行』などの妖怪絵本は、江戸の人々の想像力を刺激し、今なお読み継がれる名作として知られています。

そんな鳥山石燕ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、喜多川歌麿の人生に大きな影響を与えた妖怪画の大御所(演:片岡鶴太郎)として描かれます。

目次

はじめに-鳥山石燕とはどのような人物だったのか

鳥山石燕が生きた時代

鳥山石燕の生涯と主な出来事

まとめ

鳥山石燕が生きた時代

鳥山石燕が生きた18世紀は、江戸文化が成熟を迎え、町人文化が花開いた時代でした。浮世絵や俳諧といった庶民に親しまれる芸術が発展し、娯楽や出版文化も大いに賑わいを見せていました。

妖怪や幽霊といった超自然的存在も、物語や絵の題材として広く受け入れられ、人々の暮らしの中に溶け込んでいたのです。

鳥山石燕の生涯と主な出来事

鳥山石燕は正徳2年(1712、※正徳3年の説もあり)に生まれ、天明8年(1788)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

町絵師として出発

鳥山石燕は、正徳2年(1712)に江戸で生まれました。本姓は佐野、名は豊房。狩野派の町絵師として、狩野玉燕(かのう・ぎょくえん)に師事し、肉筆画や絵馬の制作を主としていました。

江戸の根津に住み、船月堂、月窓、零陵洞など複数の号を用いて活動しています。

『百鬼夜行』に代表される妖怪絵本の誕生

鳥山石燕 画『百鬼夜行 3巻拾遺3巻』[1],長野屋勘吉,文化2 [1805]. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2553975

代表作として広く知られるのが、『百鬼夜行』(1776)をはじめとする妖怪絵本シリーズです。『続百鬼』(1779)、『百鬼拾遺』(1781)、『画図百鬼徒然袋』(1784)と続くこれらの作品は、当時の人々にとって妖怪という存在をより身近なものにしました。

画集『石燕画譜(せきえんがふ)』(1774)もまた、美しいぼかし木版の技術を用いた先駆的な作品として高く評価されています。

【俳諧師としての顔と、喜多川歌麿などへの影響。次ページに続きます】