ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)も第43回です。今回はネモロ(現在の根室)に来航したロシア帝国の使節のことに触れられました。使節の名はアダム・ラクスマン。

編集者A(以下A):アダム・ラクスマンの根室来航は、寛政4年(1792)の9月。江戸への報せは10月に入ってからになります。根室と江戸は単純な直線距離で1000km以上離れています。ロシアの使節は、幕府からの回答を待つのに8か月ほど根室に滞在したそうです。

I:は、8か月も! いかに根室が遠隔地にあるとはいえ、交渉にかなり時間を要したのですね。

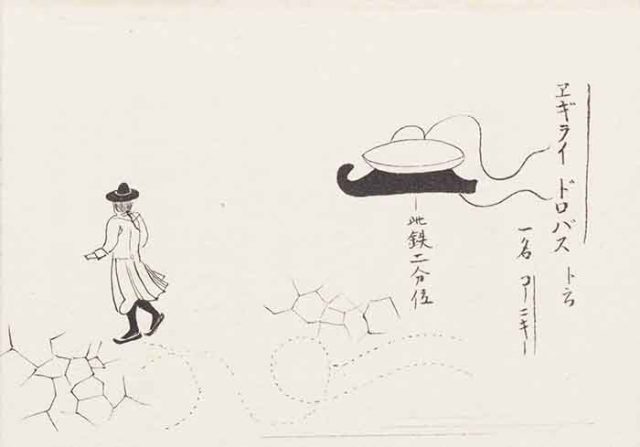

A:使節一行は、根室滞在中に凍結した根室湾でスケートを楽しんだそうです。これが、日本で最初のスケートということで、根室市は「日本のスケート発祥の地」を標榜しています。現在のサウナのような蒸し風呂もつくられたそうです。

I:8か月も滞在すれば、それなりのエピソードが刻まれるのですね。いまでも根室市内にはロシアのキリル文字で表記された道路標識があるほど、ロシアとの関係は緊密な土地柄ですもんね。さて、外国からの使節来航というと、幕末のペリー艦隊が想起されます。ペリーの浦賀来航は嘉永6年(1853)ですから、ラクスマンの根室来航の60年後のことになります。

世界の動きに翻弄される江戸幕府

A:ロシア帝国のラスクマン、アメリカのペリー。このふたりの大きな相違点といえば、ラクスマンが乗船していたエカテリーナ号は帆船で、約60年後のペリー来航の際に浦賀沖にやってきた5船のうち「ミシシッピ号」と「ポーハタン号」は蒸気船だったことです。初めて蒸気船を間近にみた日本人の度肝を抜いたことはあまりにも有名です。

I:『べらぼう』の頃、欧州では、産業革命が進行中だったんですよね。つまり蒸気船の黎明期。実用まであと数十年という段階だったそうです。近世から近代への移行期でした。その流れを整理したいと思います。

●1792年、ロシアのアダム・ラクスマンが根室に来航。同じ年に欧州では、フランス革命に端を発した「フランス革命戦争」が起きて、オランダがフランスから占領されるという事態が勃発。

●1808年、イギリスの船「フェートン号」がオランダ国旗を掲げて長崎に来航。フランス占領下のオランダの海外利権を奪取するためともいわれる。

●1837年、モリソン号事件勃発。尾張や肥前、肥後出身の漂流民をマカオで保護したアメリカの商船「モリソン号」が、漂流民を引き渡したうえで、日米貿易を要求。ペリー来航の16年前の出来事。

I:産業革命が進展する一方で、欧州では動乱の日々が続いていたということですね。劇中では、ラスクマンが根室に居座り、それを懐柔するために「信牌」(長崎への入港許可証)を出すことになる様子が描かれました。田沼意次(演・渡辺謙)ならどう対処したでしょう。そんなことを思わずにはいられません。

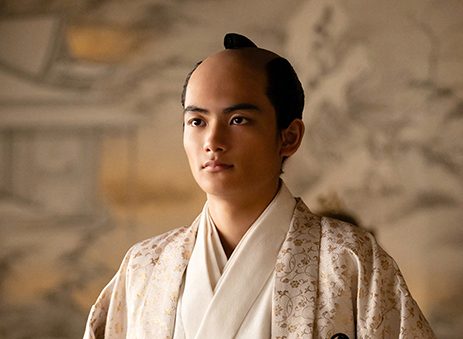

A:世界と日本が動乱の渦に巻き込まれようとしている、まさにそのとき、蔦重(演・横浜流星)周辺もさまざまな動きに見舞われます。

I:この高揚感、なんだかたまらないですね。

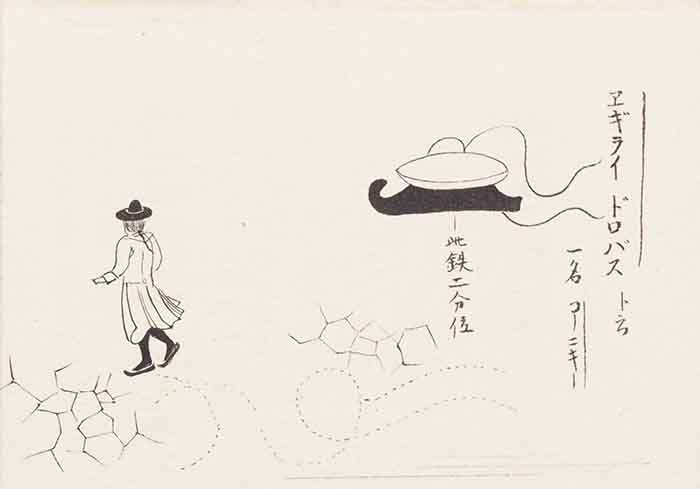

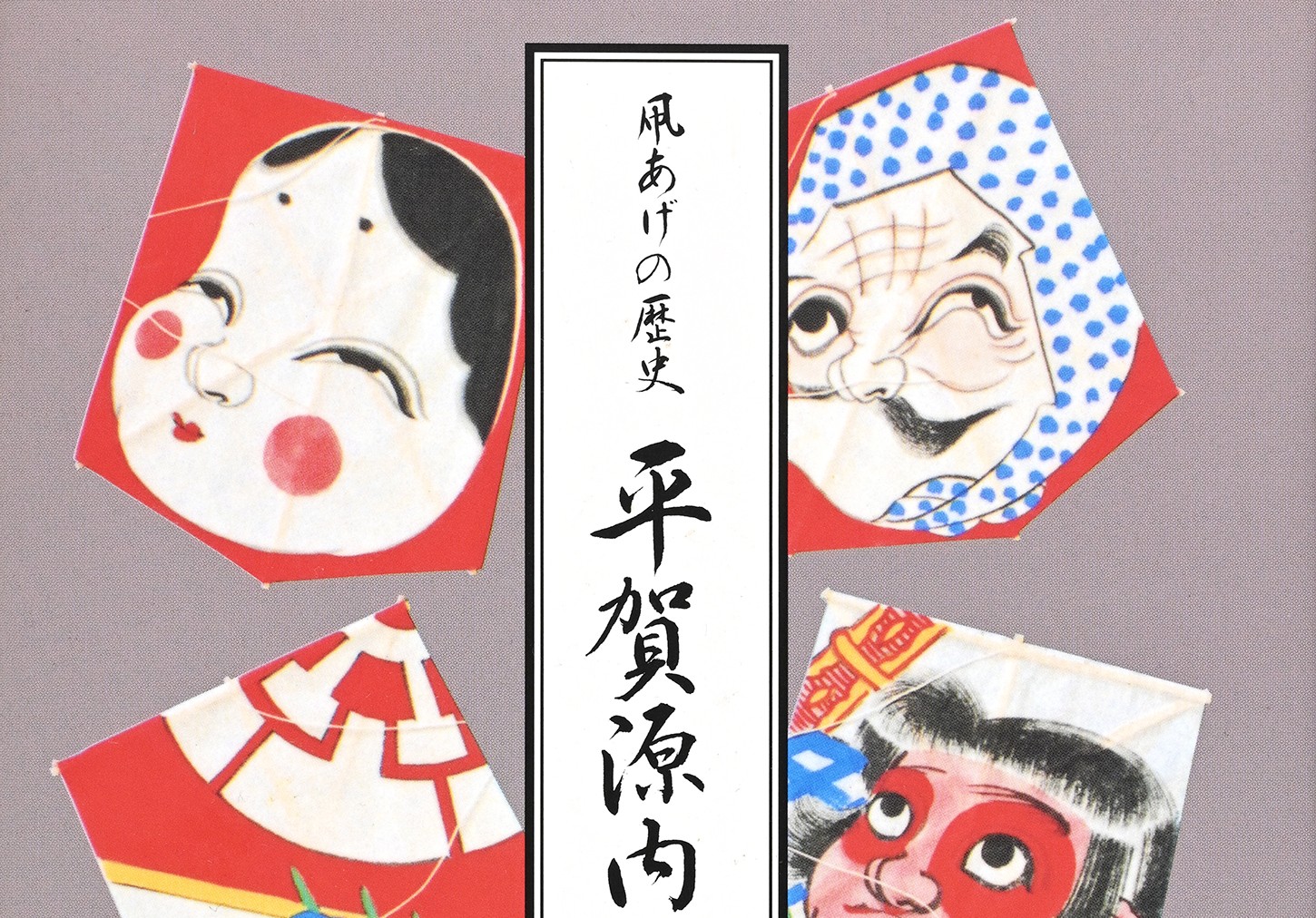

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり