40代で蔦重は浮世絵の世界へ参入。歌麿、写楽という傑出した才能を発掘し、世に問う。

老いも若きも江戸庶民は浮世絵に首ったけ

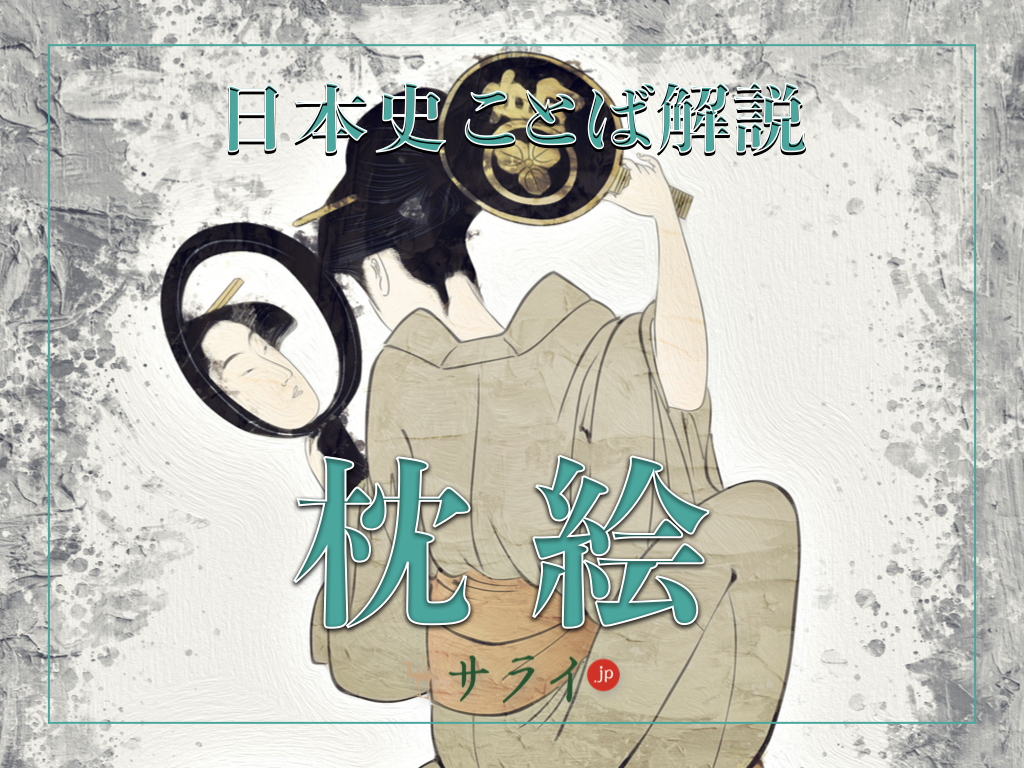

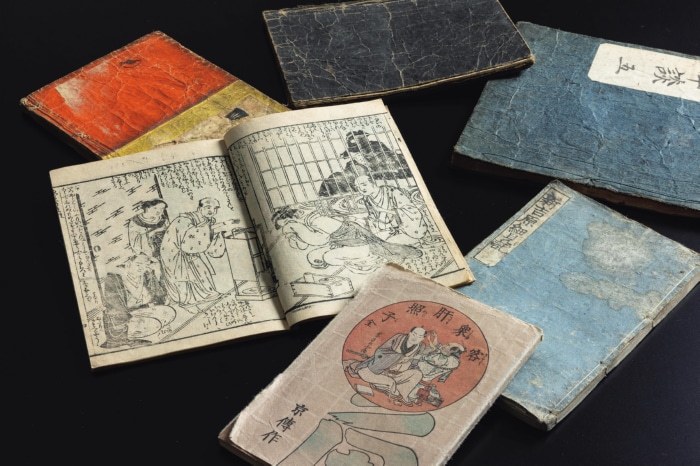

美人画、役者絵、名所絵などによって江戸の世相を写す浮世絵。絵師が紙や絹に直に描く肉筆画もあったが、そのほとんどは木版画で数多く制作されていた。

そして木版画の制作を指揮し、作品を販売するのが蔦屋重三郎ら版元の仕事だった。浮世絵ができるまでの大まかな流れは、まず版元が絵の内容を企画し、絵師に版下絵を依頼。続いて彫師が版木を彫り、摺師が紙に摺って仕上げる。一度に摺る数は基本200枚ほど。よく売れる作品は摺り増しされ、数千枚も出回ったという。

歌川国貞(三代豊国) 『今様見立士農工商商人』

太田記念美術館主席学芸員の日野原健司さんは、江戸時代初期から浮世絵の主体が木版画となった背景を次のように解説する。

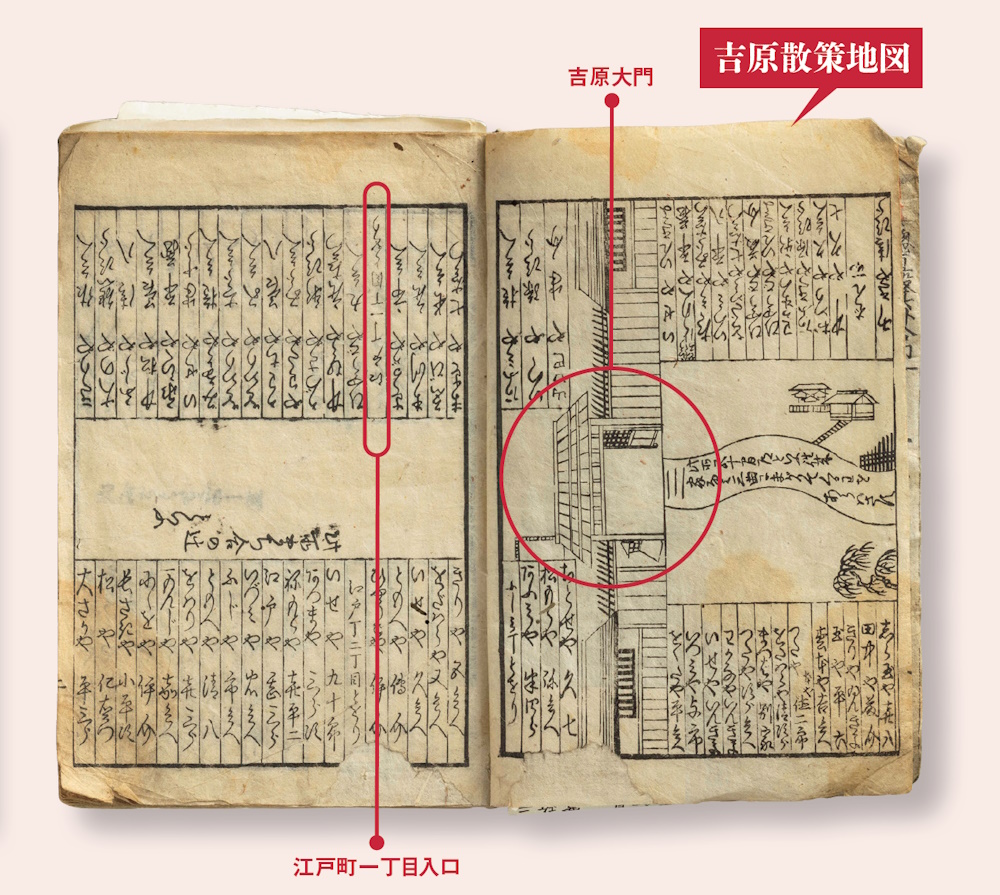

「江戸の町に全国から大勢の武士や町人が集まったため、彼らに安価に提供する娯楽が必要となりました。数多く摺れる版画なら、誰もが気軽に購入できます。絵の内容も江戸の人々の関心に合わせて、歌舞伎、美しい女性、観光名所などが中心になりました」

当然のことながら、絵が面白くないと思われれば、作品は売れず、版元は大量の在庫を抱えることになる。「そのため版元は今後の流行を予想する、時代の半歩先を読みとる力が求められました」(日野原さん、以下同)。また作品の出来栄えをよくするには、腕のたつ絵師、彫師、摺師が欠かせない。「職人たちのネットワークの形成は版元の重要な務めです。さらには作品のターゲットを見定めて、適正な予算を組む経営能力も必須でした」。つまり版元とは、「今でいう総合プロデューサーのような存在」であったという。

秀でた才能を次々と発掘

蔦重が浮世絵の分野に本格的に参入したのは、43歳になる寛政4年(1792)。彼の華々しくもやや短めの生涯では、晩年の事業といえよう。最大の功績は、浮世絵の歴史に燦然と輝くふたりの絵師、喜多川歌麿、東洲斎写楽を世の中に登場させたことだ。

歌麿は若い頃から蔦屋(つたや)が出版する滑稽本や狂歌絵本の挿絵を任された、いわば「子飼いの絵師」だった。蔦重は歌麿が女性を描くのが得意と見ると、当代の美人の絵を集めた大判錦絵の連作に抜擢。そこで歌麿は、女性の顔もしくは上半身を描く「大首絵(おおくびえ)」という形式を披露し、一世を風靡する。

喜多川歌麿『画本虫撰』|ブレイク前夜の歌麿作品

写楽を役者絵に起用したのは、その2年後。写楽は、それまでに絵師として活動した形跡はまったくなかった。そんな無名の新人に、いきなり大判錦絵を描かせるのは異例中の異例である。蔦重は人物の特徴を巧みに捉える写楽の才能に賭けたのだろう。最初に発売された28点もまた、役者の上半身だけを描く「大首絵」であった。それ以前の役者絵は基本的に、役者の全身を描くものだったから、その意味でも異例の作品だった。

「蔦重が浮世絵に参入した時期は、『寛政の改革』が進行中で、風紀の乱れは厳しく取り締まられていました。蔦重も発禁本に連座して身代半減(財産の半分を没収)の罰を受けています。歌麿の美人画は、そうした社会の締めつけに挑む気持ちもあったのでしょう。写楽の登場もまた、改革で下火になった歌舞伎界が再び盛り返そうとした頃と重なります。新しい風を感じさせるために、役者絵の伝統に縛られていない無名の新人に描かせたのかもしれません」

ふたりの作品は当時の江戸っ子を喜ばせただけでなく、時代や国境を超え、今や世界中の人々に愛されている。それはまさに蔦重のすぐれた企画力の賜物であった。

解説 日野原健司さん(太田記念美術館 主席学芸員・50歳)

※この記事は『サライ』本誌2025年2月号より転載しました。