はじめに-大田南畝とはどのような人物だったのか

大田南畝(おおた・なんぽ)は江戸後期の幕臣であり、狂歌・戯作・随筆など、多彩なジャンルに筆をふるった人物でもあります。蜀山人(しょくさんじん)や四方赤良(よもの・あから)といった数々の号を使い分け、町人から武士に至るまで、広く親しまれた才人でした。

その生涯は、江戸文化の最盛期と重なり、また政治的転換期のただなかにありました。文人としての顔と、幕臣としての顔。その両面をもった南畝の人生は、どこか人間味にあふれ、現在でも多くの人を惹きつけています。

そんな大田南畝ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、幕臣にして江戸随一の文化人(演:桐谷健太)として描かれます。

目次

はじめに-大田南畝とはどのような人物だったのか

大田南畝が生きた時代

大田南畝の生涯と主な出来事

まとめ

大田南畝が生きた時代

大田南畝が生きた時代、田沼意次の登場によって商業が活気づき、町人文化がいっそう洗練されていきました。しかし、松平定信による寛政の改革が始まると、風紀や出版への締め付けが強まり、自由な表現が制限される時代へと移っていきます。

南畝はまさに、華やかさと抑圧のはざまに生き、時に風刺や諧謔(かいぎゃく)を武器として、世相を巧みに切り取っていきました。

大田南畝の生涯と主な出来事

大田南畝は寛延2年(1749)に生まれ、文政6年(1823)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

武家に生まれ、学問に親しむ

南畝は、江戸牛込に生まれました。父は幕府の御徒(おかち、城内の番所に詰めて警備に当たった侍のこと)・大田正智、母・利世。本名は大田覃(ふかし)、通称は直次郎。若い頃から学問に親しみ、狂歌師・内山賀邸(うちやま・がてい)や儒者・松崎観海(まつざき・かんかい)に学びます。

狂詩と狂歌で文名を得る

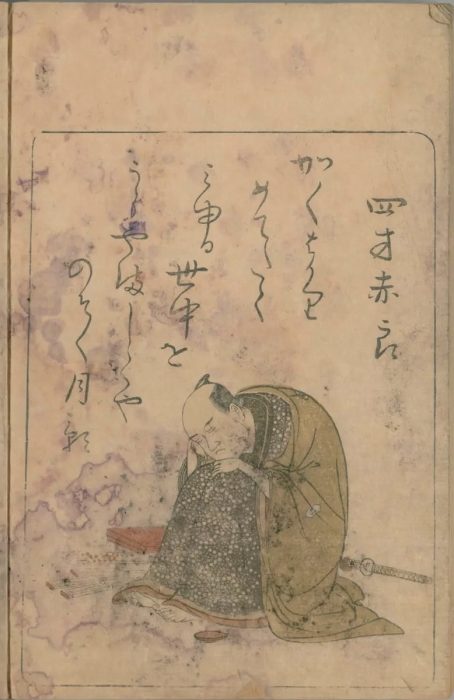

19歳のとき、戯れで作った狂詩でしたが、平賀源内や平秩東作(へづつ・とうさく)にすすめられて『寝惚(ねぼけ)先生文集』と題し、出版(1767)。これが評判となり、一躍文名をあげました。以後、「四方赤良」の名で江戸の新興文芸界で活躍することになります。

宿屋飯盛 編 ほか『古今狂歌袋』,蔦屋重三郎,[天明7 (1787)]. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533205

戯作の世界でも才能を発揮

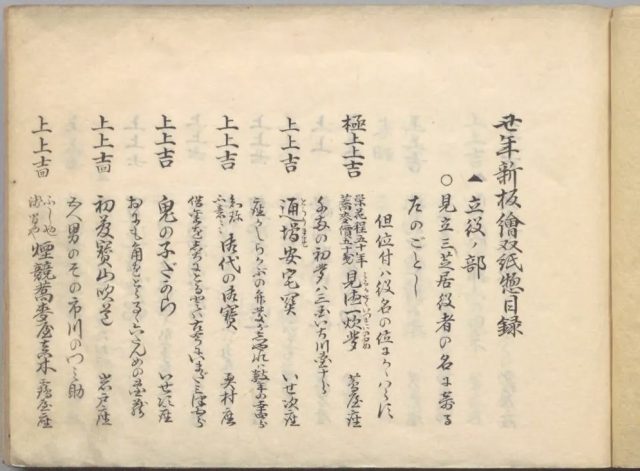

さらに、安永4年(1775)には洒落本『甲駅新話(こうえきしんわ)』を書き、洒落本作者としても活躍。『変通軽井茶話(へんつうかるいさわ)』などを書き、文芸界の中心的な存在となりました。天明元年(1781)には、黄表紙評判記『菊寿草』も出版します。ここから蔦重と南畝の交流が始まったといわれています。

https://dl.ndl.go.jp/pid/8929316

【文筆活動の中断と幕臣としての道。次ページに続きます】