「かるた」として、現代でも広く親しまれている百人一首。遊んだことがあるという人も多いのではないでしょうか? 百人一首は鎌倉時代初期に成立したとされ、長い歴史を持ちますが、ゲーム感覚で親しまれるようになったのは、割と最近のことなのです。

本記事では、小倉百人一首の成立から、現代の競技かるたに至るまでの流れについて解説します。本記事をきっかけに、百人一首に興味を持っていただければ幸いです。

目次

百人一首とは?

百人一首の歴史

百人一首の遊び方は?

最後に

百人一首とは?

2024年NHK大河ドラマ『光る君へ』の影響もあり、百人一首が注目されています。百人一首とは、100人の優れた歌人(歌仙)の和歌を、一首ずつ集めたものです。「大化の改新」で知られている天智天皇から、鎌倉時代前期の順徳天皇の治世で活躍した有力歌人の和歌が選ばれています。

秋を題材にした歌や、恋の歌が多い百人一首。鎌倉時代前期に、歌人・藤原定家(さだいえ/ていか)が成立させた『小倉百人一首』が始まりとされ、その後、室町幕府9代将軍・足利義尚(よしひさ)による『新百人一首』など、『小倉百人一首』に倣った歌集が数多く作られました。

そのため、百人一首と一口に言ってもさまざまな種類のものがありますが、一般的には定家の『小倉百人一首』を指します。

百人一首とかるたの違い

百人一首といえば、お正月に家族で遊ぶ「かるた」のイメージが強いですね。「かるた」はポルトガルから伝来した遊戯で、ポルトガル語の「carta」が語源であるとされます。

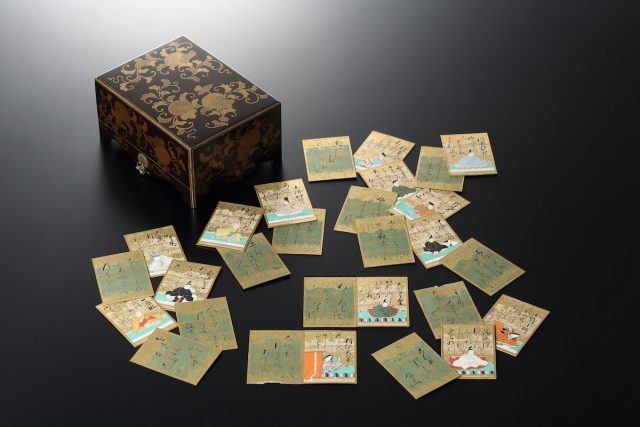

現在知られている日本のかるたは、主に賭博に使われる外来のかるたと、教育を目的とする歌がるたに大別されます。百人一首は、歌がるたに分類されます。歌がるたは、平安時代の貴族の間で流行した「貝覆(かいおおい)」や「貝合(かいあわせ)」から創案されました。

和歌の全句が書かれた読み札と、下の句のみが書かれた取り札からなり、取った札の数を競うゲームです。本来は、歌を覚えるための教育的な遊びだったとされ、江戸時代初期に成立したと考えられています。『伊勢物語』や『源氏物語』などに登場する歌が扱われていましたが、中でも『小倉百人一首』を扱ったものが人気だったそうです。

成立当初は、主に上流階級の遊戯とされていましたが、町人文化が花開いたこともあり、一般にも普及していきました。江戸時代中期には、歌がるたのほとんどが『小倉百人一首』を扱ったものになり、今日に至ります。明治時代中期になると、歌がるたは正月行事の一種とみなされるようになりました。「競技かるた」が誕生したのも、この時代にあたります。

家庭遊戯のかるたとして、広く普及した『小倉百人一首』。本来は歌集だったものが、江戸時代の歌がるたブームによって、遊戯として扱われることが多くなりました。

百人一首の歴史

先述の通り、『小倉百人一首』は鎌倉時代前期に、歌人の藤原定家によって作られました。『小倉百人一首』には、平安時代の歌人を中心に、奈良時代から鎌倉時代前期までに活躍した歌人の秀歌が収められています。

定家の日記『明月記』によると、文暦2年(1235)5月27日、息子・為家(ためいえ)の舅の宇都宮頼綱(うつのみや・よりつな)から依頼されたそうです。嵯峨中院(さがちゅういん)山荘の障子に貼る色紙を贈ってほしいと依頼された定家は、歌人の秀歌を集めて色紙に記したとされます。

名前の由来には諸説ありますが、一説では定家が嵯峨の小倉山にあった山荘にこもって和歌を選んだことに由来するといわれています。また、『小倉百人一首』の草稿本と考えられているのが、『百人秀歌』です。こちらに関しても諸説ありますが、『小倉百人一首』と97首が一致しています。

優雅で流麗な歌が多く取り上げられている『小倉百人一首』は、古典文学の代表作として親しまれることとなりました。『応永抄』や『宗祇抄』など、数多くの注釈書が作られ、江戸時代以降も盛んに研究が行われたそうです。

その後、かるたや双六(すごろく)に百人一首が使用されるようになり、一般にも広く知られていきました。百人一首は、古典教材としてだけでなく、遊戯の一種として多くの人々から愛されるようになったのです。

百人一首の遊び方は?

百人一首は、普通のかるたと同じように遊ぶことができますが、「競技かるた」には協会が定めた正式なルールがあります。ここでは、競技かるたのルールや、競技において非常に重要な「決まり字」について紹介します。

競技かるたのルール

まず、「競技かるた」とは、百人一首を使って早取りを競う競技のことです。明治時代中期に、ジャーナリストの黒岩涙香(くろいわ・るいこう)が百人一首のルールを統一し、明治37年(1904)に全国競技会を開催したことが始まりとされます。

老若男女問わず楽しめる競技かるたは、全国各地で大会が開催されています。主な大会は、競技かるたの最高峰を競う「名人戦(男性)」や「クイーン戦(女性)」、「全日本選手権大会」などです。

百人一首は100首の歌が収められていますが、競技かるたで使用する札は50枚です。裏向きにされた札の中から無作為に25枚を選び、自陣(上・中・下段の3列、幅87センチメートルの範囲)に並べます。対戦者も、同じように札を選んで並べます。札を選ぶ際、好きな札を選ぶことはできません。

札の並べ方は基本的に自由ですが、相手陣(敵陣)の札を取る時に誤って自陣の札に触れてしまうと、お手つきになってしまいます。そのため、手が触れないように真ん中はできるだけ空けておくのが重要です。札を並べ終わったら、15分の時間が与えられます。この時間中に、自陣・相手陣の配置をできる限り記憶しなければなりません。

序歌(競技が始まる前に読まれる歌)の後、いよいよ競技が始まります。読み手は上の句しか読み上げないため、それに対応する下の句を見つけ出す必要があります。また、100首すべてが読み上げられるため、うち50首はその場に存在しない「空札(からふだ)」です。

札を取る際、その札に触れていなくても、勢いよく札を競技線(幅87センチメートルの範囲)の外へ完全に出せば、その札は自分の「取り」になります。自陣の札を取ったら持ち札の一枚が減り、敵陣の札を取ったら、自陣に残っている札の中から「送り札」として敵陣に渡すことができます。

このやりとりを繰り返し、先に自陣の札がなくなったほうが勝ちです。自分に有利な札の配置や、短い時間で配置を覚える記憶力、札を取る際の無駄のない動きなどが、勝敗を分ける決め手と言えるでしょう。

「決まり字」とは?

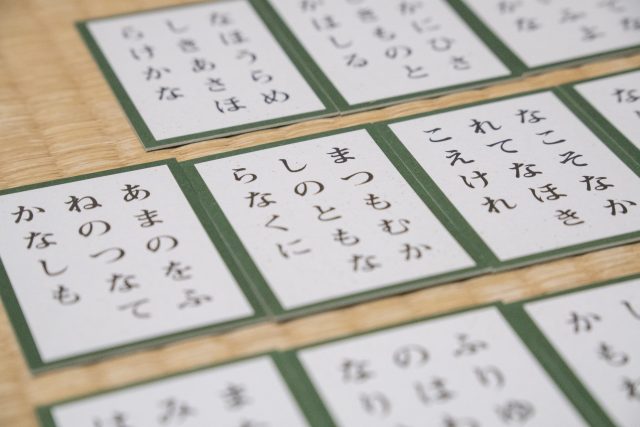

競技かるたをするにあたって、絶対に忘れてはいけないことがあります。それが、「決まり字」の暗記です。百人一首は、最初の数文字で歌を特定することができます。決まり字とは、特定に必要な数文字のことです。

決まり字は歌によって異なり、1字で決まるものもあれば、六文字で決まるものもあります。例えば、87首目である「村雨(むらさめ)の」の歌は、最初の「む」の文字だけで、「霧(きり)たちのぼる 秋の夕暮れ」という下の句を特定することができます。

このように、一字だけで歌を特定できるものを「一字決まり」と呼び、全部で7首あるのが特徴です。また、決まり字が最も長い6文字の札は「大山札(おおやまふだ)」と呼ばれ、この札を取れるかどうかで勝敗が決まることもあるのです。

百人一首で遊ぶ際、100首すべてを暗記していなければ勝てないと思われがちですが、必ずしもそうではありません。むしろ、この決まり字を正確に把握できているかどうかが、非常に重要であると言えます。

最後に

百人一首は、学校の授業などで取り上げられることもあり、難しそうと思っている方も少なくないかもしれません。しかし、百人一首は初心者でも楽しく遊ぶことができます。練習すればするほど素早く札を見つけられるようになるので、より引き込まれていくのではないでしょうか?

本記事をきっかけに、百人一首の魅力を感じていただければ、幸いです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP:https://kyotomedialine.com FB

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp