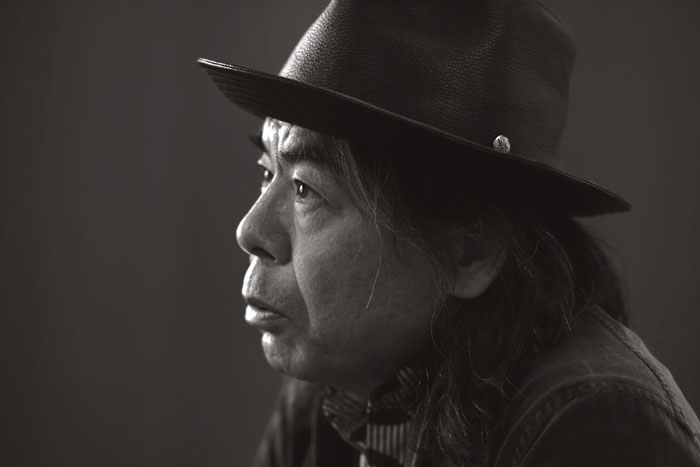

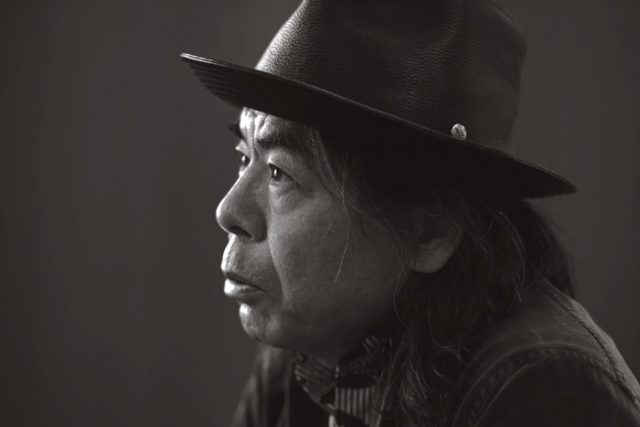

日比野克彦(東京藝術大学長、アーティスト)

─芸術の“最高学府”の長として社会との繫がり方を模索─

「国や地域の課題をアートで解決する。社会貢献こそが芸術家の役割である」

──藝大の学長に就任して1年が経ちました。

「東京藝術大学の学長といえば、日本画の平山郁夫さん、鍛金の宮田亮平さん、ヴァイオリンの澤和樹さんら、主にアカデミックな領域の方たちが務めてきました。デザイン科出身で、新しい分野の先端芸術表現科で教えていた僕が、130余年の歴史を持つ大学の学長になる。そのことを意外に思った方もいたみたいですが、学長に推されたのには、芸術や若き芸術家たちの置かれている状況が大いに関係しています」

──どのような関係ですか?

「芸術家は社会から切り離された存在で、自分の興味のある分野をひたすら追求している、と考えている人が皆さんの中にもいるかもしれません。しかし僕は、そうした芸術家のあり方には限界があると思っている。そんな考え方で活動しているかぎり、“芸術では食べていけない”という価値観が広がる。その思い込みが理由で、芸術系の大学に進むことをためらう人も少なくない。社会と無関係で生きていける人はいません。芸術も同じだと思います。

僕が考える東京藝術大学の役割は、社会に貢献できる人材を育成・輩出することです。芸術は社会と繋がっているし、芸術で社会は変えられる。そう考えながら取り組める学生を育てたい」

──日比野さんは早くから繋がってきました。

「ええ、僕は20代の頃からマスメディアで発信してきましたし、社会との繋がりを強く意識しています。37歳の時に、母校の東京藝大の教員となり、1999年に先端芸術表現科を立ち上げたのも、社会と繋がるための一環です。ひとりで作品を創って展覧会を開くのが今までの芸術家のあり方でしたが、そうではなく、創作の場そのものを作品にする。それが求められているアートの姿だと、ずっと考えています。見渡せば、2000年以降、地域の住民と一緒になって、その地域の課題をアートの力で解決していく、という大きなプロジェクトが増えてきました」

──例えばどんなプロジェクトですか?

「最近の例でいうと、東京オリンピック・パラリンピックで『TURN(ターン)』というプロジェクトを手掛けました。国や地域によって、抱えている課題は異なります。日本なら高齢化とか。そういうさまざまな課題を、世界の国や地域の大学と連携し、アートの力で解決しようというプロジェクトです。国内にとどまらず、ブラジルやエクアドルなどの芸術系大学と連携して展開しました。例えばブラジルでは、アーティストが福祉施設を訪れ、そこで共同作業をしながら、新たなアートを生み出しました」

──芸術家の輩出が目的ではない。

「東京藝大にかぎらず、芸術系の大学の役割は、芸術家の輩出だけではありません。社会と繋がり、社会の課題をアートで解決しようと試みることでしょう」

──ずっと「アート」と口にしていますね。

「芸術という言葉は、狭い領域に限定されている印象があります。アート(art)という言葉が入ってきた明治時代、日本人は訳語として芸術や美術という単語をあてました。“術”と訳したことで、アートが技術や技法になってしまった。例えば、6万年以上前に描かれた洞窟壁画を見ると、今も心を動かされますが、決して技術が高いからではない。テクニック云々じゃなく、あのような作品には生きる力とか、命の躍動とか、人をいきいきとさせる本質的なものがある。“芸術”と名付けたことで失われてしまったアートの力を、社会と繋がりながら取り戻していきたい」

「生きることは自分を表現すること。周囲が捉えた自分らしさが作品の柱となった」

──日比野さんはなぜアートの道に?

「高校生になった時に“志望校はどうするのか”と担任から聞かれて、自分の進む方向を考えざるを得なくなりました。これから何のために生きていくのか、と自問自答し始めた矢先、偶然にも“生きることは自分を表現することだ”という言葉を耳にしました」

──どんな状況で耳にしたのですか。

「NHKの番組でダンサーが踊っていました。コンテンポラリーダンス(決まりのない現代舞踊)です。アナウンサーがダンサーに“なぜ踊るのか”と尋ねると“自分を表現するためだ”という。“表現とは何か”と再度問われた時に、“生きることは自分を表現することだ”という言葉が飛び出したのです。そうか、自分も表現すればいいんだと腑に落ちました。じゃあ自分にできる表現とは何かと考えた時に、“美術だ”と」

──以前から興味があったんですか。

「小児腎炎を患って、小学2年生の時に8か月間、学校に行かずずっと入院していました。当時は『世界美術全集』が出始めた頃で、それを親が病室に持ってきてくれたのです。他には漫画もたくさん読んでいて、“漫画家になりたい”と思ったほど。この時に読んだ全集と漫画の影響が大きかったのかもしれません」

──それからずっと美術の道へ。

「いえ、どちらかというと、サッカー少年でした。高校1年生までサッカーに情熱を傾けていましたが、途中で“美術の道に進もう”と決めてしまったので、サッカー部を退部しました。美大受験に向けてデッサンに専念したのですが、よくよく考えたらサッカーを続けていても美大には行けた。実際、藝大で知り合った友人にも、サッカー部出身の奴がいました。僕は現在、日本サッカー協会の社会貢献委員長も務め、サッカー×アートのワークショップやプロジェクトも多く手掛けています。サッカー熱が冷めやらないのは、当時、サッカーを諦めたからかもしれません。やりきっていないから、今でもサッカーにうずうずしてしまう(笑)」

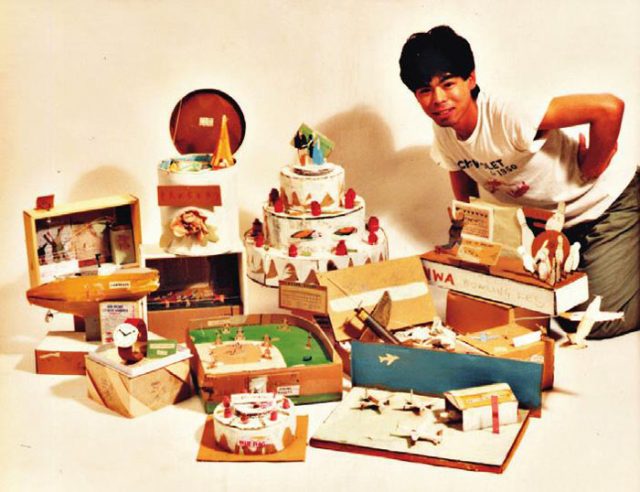

──日比野さんといえば段ボール作品です。

「初めて段ボール作品を手掛けたのは、大学3年生の時でした。デザイン科だったのですが、いわゆる最初からデザインするというよりは、日本画とか彫刻とか映像とか、そうした作品づくりを通してさまざまな手法や素材に出会っていきます。3年生にもなると、“自分らしさ”とは何か、どう表現したらいいか、ということを考え始めます。僕が学生だった’70年代後半から’80年代にかけて、表現のあり方が大きく変わり始めていたし、新しい表現が求められていた。音楽では坂本龍一さんらのYMO、演劇では劇団『夢の遊眠社』の野田秀樹さん。武蔵野美術大学在学中の村上龍さんが小説家デビューしたのもこの頃。じゃあ、僕は? と考えながら画材店に向かったんですが、そこではたと考えたんです。画材店にあるものを買っても面白くないな、と」

──どういうことですか。

「画材店で売っている素材を買ってきて、それを作品にしたら、人と同じものになりがちです。違うものを創りたいと思うなら、画材店にないものを使うほうが手っ取り早いんじゃないか、と。その頃、友人からラフスケッチを褒められていました。完成作品より下絵のほうが“日比野っぽい”と。自分らしさは自分ではわかりません。周囲が捉えた“日比野らしさ”は下描きにあった。ラフを描きやすい素材を無意識に探していたのでしょう。画材店の帰りに、大学の廃棄物置き場にあった段ボールが目に入ったんです」

──誰でも手に入る何の変哲もない素材です。

「人によっては“いらないもの”ですよね。でも、段ボールに付随している先入観を取り払ったら、それが自分の中で新しい価値となり、アート(作品)の柱となった。この頃は、段ボール作品を毎日一点ずつぐらい、つくっていました」

──アートにはわかりにくさがつきまといます。

「答えがないから、わかりにくいし、もやもやしますよね。でも、この“もやもや”が大事だと思っているんです」

「“もやもや”の解明は人類の歴史。アートが人をいきいきとさせる」

──もやもやが大事、とは?

「人って、もやもやしたわからないことがあると、わかろうと努力しますよね? 例えば生命とか人類誕生の歴史、あるいは宇宙の存在などです。

僕たちは、“もやもや”としたものの正体を突き止めようと研究し、その結果、さらにわからないものに突き当たり、またわかろうと努力する。これが人間の歴史です。こうしたことの繰り返しで、いろんなことが発見・発明され、社会も変わった。“もやもや”のお陰です。アートは、いわば“わからなさ”の源泉です」

──アートはもやもやの代表である、と。

「そうです。“もやもや”するのがいいんです。心が反応する。だからこそ、日常生活の中でアートに触れることで、人はいきいきとします。美術館や展覧会に行ったり、画集を見たりすると、アートのスイッチが入り、心も動きだします」

──美術館が近くにない場合もあります。

「例えば、通勤や通学で使う、いつもの電車の窓枠。これを絵の額縁だと思って、じっと車窓の外を眺めてみてください。いつもの風景なのに、枠で切り取ることで、アートに見えてきませんか? アートとは見立てのことです。家の窓から見えた空も、散歩の途中で見かけた花も、意識が変われば、それがアートになります。試してみてください。日常のありとあらゆるところに、アートが溢れていることに気づくはずです」

──アートは日常の中にあるのですね。

「僕がやっているプロジェクトは、日常の中のアートを見つけることです。2003年に、新潟の松代町(現・十日町市)の人たちと『明後日朝顔プロジェクト』を始めました。今では全国で30近くまで広がっているプロジェクトです。集落の住民たちと共に朝顔を育て、それをアート作品にする試みでしたが、共同作業を通して日常の意識を変えることで、日常の中にあった朝顔がアートになりました。朝顔の花は、参加者の心の中にアートの種も作っていたのです。プロジェクトの過程公開にも意味がありました」

──アートの過程を見せてしまう。

「完成作品を提示することだけがアートかというと、ちょっと違うと思うんです。だって、つくっている過程も面白いのだから。それを見せて、何なら参加してもらう。そうやって周囲を巻き込んで一緒につくっていくと、時間や空間もアートになる。本来、アートはこうした時間や空間を記憶ごと保存すべきなのかもしれません。例えば、手元に、先日訪れた演奏会のチケットの半券があったとします。半券を目にしただけで、会場の空気感とか、座席の感触とか、指揮者の腕の振りとか、帰りに食べた食事の味とか、そういう“音楽という体験”が蘇りますよね? こうしたアートの記憶が、心をいきいきとさせるのです」

──アトリエの保存計画があるそうですね。

「30年近くアトリエにしていた渋谷のマンションが、老朽化で取り壊されることになり、大学の研究のひとつとして、アトリエの保存プロジェクトが立ち上がりました。アトリエの空間は、作品に大きな影響を与えますし、ここでの創作過程そのものがアートであるともいえます。後世の研究者が創作の背景を探る場合のために、空間を保存し継承する必要もあるのではないかと考えました。これもアートの実験ですね」

──アートの概念が広がりました。

「狭い領域に閉じ込められていたアートを、解き放っていきたいですね。アートの力は、社会を変えます。僕らの生活を豊かにします。アートを限定してしまうのは、もったいないのではないでしょうか」

日比野克彦(ひびの・かつひこ)

昭和33年、岐阜県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業、同大学院修士課程修了。岐阜県美術館館長、熊本市現代美術館館長。日本サッカー協会社会貢献委員長。大学在学中に段ボール作品で注目を浴び、デザイン、絵画、舞台美術、地域を巻き込んだアートプロジェクトなど多岐にわたり活動。令和4年4月、6年の任期で東京藝術大学の学長に就任。

※この記事は『サライ』本誌2023年5月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工)