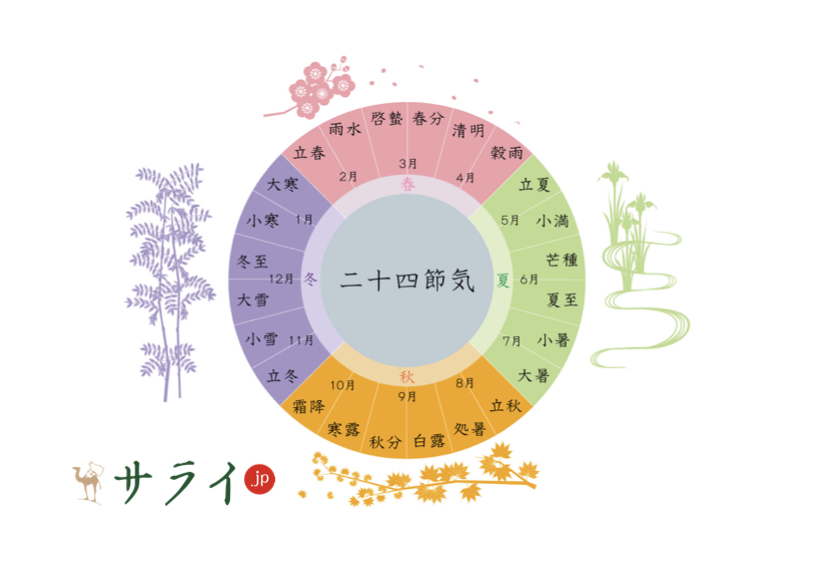

一年で最も暑さが厳しくなる「大暑(たいしょ)」。日本の二十四節気のひとつで、2025年は7月22日(火)から8月6日(水)頃までが「大暑」にあたります。暑さに身体が疲れやすくなるこの時期こそ、昔ながらの知恵や風習に目を向けてみませんか?

七十二候や夏祭り、旬の味覚や花々に癒される、大人のための「涼」の取り入れ方をご紹介します。

この記事では、旧暦の第12番目の節気「大暑」(たいしょ)について、下鴨神社京都学問所研究員である新木直安氏に紐解いていただきました。

目次

大暑とは?|「最も暑い頃」に宿る、涼を求める心

大暑を感じる和歌|言葉に映る大暑の情景

大暑に行われる行事とは?|「祓」と「土用」に宿る、夏の信仰

大暑に見頃を迎える花

大暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

まとめ

大暑とは?|「最も暑い頃」に宿る、涼を求める心

夏空が広がり、日ごとに気温が上がるこの時期。大暑は、そんな夏の最盛期を表す節目でもあります。2025年の大暑は【7月22日】で、次の節気「立秋(りっしゅう)」までの約15日間がその期間とされます。七十二候や季節の食材、昔ながらの行事を知ることで、厳しい暑さの中にある日本人の感性と知恵が見えてきます。

七十二候で感じる大暑の息吹

大暑の約15日間は、さらに3つの七十二候(しちじゅうにこう)に細分されます。季節の移ろいを繊細に表す美しい言葉たちに注目してみましょう。

初候(7月23日〜7月28日頃)…桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)

桐の花が実を結び始める頃。暑さの中にも、すでに秋の気配が芽吹いています。

次候(7月29日〜8月2日頃)…土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)

土が湿り、蒸し暑さが増す時期。夏の重たい空気が地面からも感じられるようになります。

末候(8月3日〜8月7日頃)…大雨時行(たいうときどきふる)

にわか雨や夕立が増える頃。雷鳴とともに降る激しい雨が、夏の空気を一気に洗い流します。

大暑は、一年でもっとも暑さが厳しくなる時期ではありますが、スイカ割りに風鈴の音、夜空を彩る花火……と夏ならではの風物詩が、日常に涼やかな彩りを添えます。

参考:『デジタル大辞泉』(小学館)

大暑を感じる和歌|言葉に映る大暑の情景

一年で一番暑い時期がやってまいりました! 皆様こんにちは、絵本作家のまつしたゆうりです。今月は夏バテしそうな頃に、思わず親しい人に贈りたくなるこの歌。

石麻呂(いしまろ)に 我れ物申す 夏痩せに よしといふものぞ 鰻捕り食(め)せ

(大伴家持『万葉集』3853)

《訳》石麻呂に私は申し上げます! 夏痩せに良いと言う物ですよ、鰻を捕って召し上がってくださいませ。

《詠み人》この歌は、『万葉集』を編纂したと言われている大伴家持が詠んだ歌です。貴族で歌人でもある彼は、心の機微を自然に喩えた歌をたくさん残しています。

鰻といえば「土用の丑の日」のワードとともに、夏の暑い日に食べるイメージをお持ちの人も多いのでは? 江戸時代に蘭学者の平賀源内が考えたキャッチコピーですが、それより千年近く昔から「夏痩せには鰻がいい!」と言われていたなんて驚きですよね。

この歌はおそらく宴席で詠まれたよう。たくさんの人がいる中で、おふざけで詠まれた気楽な感じがとてもいいなとお気に入りの歌のひとつです。

この石麻呂さんという人がとても痩せていたそうで、どんなに食べても飲んでも「飢饉の時の人のように痩せていた」ということ。これはそんな激痩せの石麻呂さんが、夏痩せでさらに痩せてしまわないように「鰻を捕って食べなよー」と家持が勧めている歌なんです。

が、この後「でもそんなに痩せてたら、鰻を捕ろうとして川に流されちゃうかもね!」と続けて詠んでいるので、心配しているのではなく、完全に石麻呂さんの体型イジリをしているんです!

でもそんな家持自身も痩せ体型だったようで、付き合っている彼女から「茅花でも食べて太りなさい」と言われたり、自分でも「恋患いで痩せて帯を三重に巻くくらいになっちゃう」など、痩せ体型をイジる歌が残っているんです。

なので……これは痩せている家持が、激痩せの石麻呂さんをイジって「お前もやろ!」のツッコミ待ちをしている歌なんじゃないかな!? という意味でも、なんだか彼らの朗らかな関係性が見えてきて、「実際に笑って泣いて、生きていた人なんだな」と、ぐっと身近に感じます。

技巧を凝らした素晴らしい歌もいいけれど、こういう自然体で肩の力が抜けた歌にこそ人間性が見え、「このひと好きだなあ」という感情に結びつくのかもしれない。そう思うと、「いつも肩肘張って完璧で素晴らしい自分でいないといけない」という思い込みの殻を、少し破れるのではないでしょうか。

完璧な人に、人は惹かれない。そんな当たり前のことに気付かせてくれる歌だなあと、暑くなるこの季節にいつも思い出します。それにしても……関西人って1300年前からボケとツッコミをしていたなんて、面白いですよね(きっと1300年後もしているはず!)。

暑さでやる気のない今だからこそ、力を抜いてゆるっと物事に向き合ってみませんか。そんな自然体なあなたの姿だからこそ、キラリと光り、惹かれるものが輝き出すかもしれません。

(「小暑を感じる和歌」文/まつしたゆうり)

大暑に行われる行事とは?|「祓」と「土用」に宿る、夏の信仰

大暑には、夏の疲れを癒し、無病息災を願うさまざまな行事が行われてきました。水と火、祓と養生。その対比が、日本人の「夏越し」の美意識を物語ります。

下鴨神社の御手洗祭(みたらしまつり)

大暑の期間に執り行われるお祭りは、下鴨神社で斎行される「御手洗(みたらし)祭り」が挙げられます。律令制確立以降、朝廷が万民の罪やけがれを祓い除き、清浄にする儀式の「大祓」と、民間信仰の影響を受け形成された水無月祓(夏越祓・暑気払いなど)とが混交し、参拝時の「水で清める」礼儀作法が加わった形で成立した「祓」の神事です。土用の丑の日に御手洗池の清流に足をひたせば、無病息災でいられると伝わっています。

立秋の前夜には、この御手洗池にて夏越神事(矢取神事)が斎行されます。夏越とは、「名越祓」の「名越」から来ており、夏の名を越す、すなわち夏の終わりを表し、季節の変わり目のお祓いの意味があるといわれています。

池の中央には御幣が付けられた大きい斎串(いぐし)が二本、小さい斎串が四十八本立てられます。大きい斎串は、太陽と月を表わし、小さい斎串は一年間の季節を表すと伝えられています。神職の祝詞奏上に続いて、氏子崇敬者や参拝者の病やけがれを背負い、無病息災の願いが書き込まれた数万体の人形(ひとがた)が、神職の大祓詞奏上と同時に御手洗池に投げ込まれます。

その時、池の周囲に待ち構えている裸男たちが、一斉に池の中に飛び込み斎串を奪い合います。その姿は、荒々しく、賑やかで歓声が飛び交う様子は、静かで厳かな神まつりが多い下鴨神社の中では珍しい風景です。また、賀茂神話の丹塗矢の故事によるお祭りでもあります。

土用の丑の日と鰻

「土用」とは、季節の移り変わりを告げる節目のこと。中でも夏の「土用の丑の日」に鰻の蒲焼を食べると、夏バテを防げるという風習は、18世紀後半の江戸で生まれた俗説に端を発します。それが時を経て現代まで受け継がれ、今や夏の風物詩としてすっかり定着しています。

鰻は滋養が豊富で、暑さによる体調不良=暑気あたりを防ぐとされてきました。この時期に食べる鰻は「土用鰻」「丑鰻(うしうなぎ)」とも呼ばれました。江戸時代の黄表紙(きびょうし)『拝寿仁王参(おがみんすにおうさん)』には、「鰻の蒲焼は腎の薬」と記されています。

2025年の土用の丑の日は、7月19日(土)と7月31日(木)です。鰻を食べて、精をつけましょう。

大暑に見頃を迎える花

暑さに負けずに咲く花々。その一瞬の美しさに、かえって涼やかさを覚えることがあります。夏の朝と夕に咲く花は、短い命の中で凛とした存在感を放ちます。

朝顔

夜明けとともに花を開き、昼にはしぼむ朝顔は、夏の儚さを象徴する存在。観賞用として親しまれていますが、もともとは薬草として中国から伝来したものです。

白粉花(おしろいばな)

夕方に咲き始め、翌朝にはしぼむため「一日花」とも呼ばれます。種子を割ると白粉(おしろい)のような粉が出ることが名の由来。赤や白、黄色など鮮やかな色合いが夕暮れ時に映えます。

大暑の味覚|旬を味わい、季節を身体に取り込む

夏バテを防ぎ、身体を整えるためにも、旬の食材を上手に取り入れたいもの。大暑におすすめの味覚をご紹介します。

魚|穴子

夏に旬を迎える魚、穴子。岩のすき間などに棲むことからこの名が付きました。癖のない淡泊な味わいで、夏のスタミナ源としても重宝されます。

関東ではふっくらと煮た「煮穴子」、関西では香ばしく焼いた「焼き穴子」と、地域によって味わい方に違いがあるのも魅力のひとつ。江戸前の天ぷらでは、全長35cm以下の小ぶりな「めそ」と呼ばれる穴子が特に美味とされています。

野菜・果物|西瓜

たっぷりの水分とやさしい甘さ、大きな丸い形に赤と緑の鮮やかなコントラスト…… 夏といえばやっぱり西瓜です。実は、最盛期が立秋を過ぎるため、季語では「秋」とされています。

なお、天ぷらと西瓜の食べ合わせは、油分と水分が胃に負担をかけるため注意が必要です。お腹を冷やさないよう、気をつけて楽しみましょう。

京菓子|水ようかん

(写真提供/宝泉堂)

暑い日が続くと、自分が思っている以上に体は疲れているものです。冷蔵庫で冷やした『水ようかん』を食して、暑気払いをするのはいかがでしょうか?

糸寒天とこし餡、水だけで仕立てた口溶けの良い水ようかんは、冷やしてから食すと濃厚なこし餡でありながらも、口溶けのよさを感じます。

まとめ

暑さがもっとも厳しい、「大暑」。年々増してゆく夏の暑さを乗り切るためには、栄養のある食材を食べるなど、夏バテ対策をすることが大切です。季節の花を観て、旬の食材を食べる、そうした自然との触れ合いが私たちに元気を与えてくれるのではないでしょうか。

●「和歌」部分執筆・絵/まつしたゆうり

絵本作家、イラストレーター。「心が旅する扉を描く」をテーマに柔らかで色彩豊かな作品を作る。共著『よみたい万葉集』(2015年/西日本出版社)、絵本『シマフクロウのかみさまがうたったはなし』(2014年/(公財)アイヌ文化財団)など。WEBサイト:https://www.yuuli.net/ インスタグラム:https://www.instagram.com/yuuli_official/

監修/新木直安(下鴨神社京都学問所研究員) HP:https://www.shimogamo-jinja.or.jp

協力/宝泉堂 古田三哉子 HP:https://housendo.com

インスタグラム:https://instagram.com/housendo.kyoto

構成/菅原喜子(京都メディアライン)HP:https://kyotomedialine.com Facebook