チック・コリアの足跡を振り返る3回目です。今回は「トリオ」に目を向けます。トリオ編成を基本に活動をしているジャズ・ピアニストは多いですが、大御所のトリオであれば、ファンならすぐに共演者の名前が出てくると思います。たとえば、キース・ジャレットのトリオといえば、ベースがゲイリー・ピーコックで、ドラムスがジャック・ディジョネットですよね。この3人は、1983年録音の『スタンダーズvol.1』に始まって、その後30年以上に渡って活動しました。このトリオでのアルバムはざっと数えて20枚くらいありますが、ほかのメンバーでのトリオ・アルバムは数枚しかありません。キースのトリオといえばこのふたり、といっていいでしょう。

演奏:キース・ジャレット(ピアノ)、ゲイリー・ピーコック(ベース)、ジャック・ディジョネット(ドラムス)

録音:2009年7月11日

2013年に発表された「結成30周年記念」アルバム。これだけ長期に同一メンバーで活動したジャズ・グループはほかにはない。トリオは同年に最後の日本ツアーを行ない、キースは2017年から活動を休止している。

キースの上の世代だと、ビル・エヴァンスは活動時期が約20年で、トリオのメンバーは大雑把に分けて3組というところでしょう。もっと上のオスカー・ピーターソンは、初期がレイ・ブラウン&エド・シグペンで、後期はニールス・ペデルセン&マーティン・ドリューという2組が長期のメンバーで、いずれも多くのアルバムを残しました。このように、トリオを中心に活動するピアニストには必ず、「決まった相方」がいました。成功したトリオの多くがそうでしたので、「ジャズ・ピアノ・トリオのメンバーは固定されるべき」といったイメージが(意識せずともやんわりと)出来上がっているのではないかと思います。

さて、チック・コリアです。チックは「チック・コリア・アコースティック・バンド」という名のピアノ・トリオを、レギュラー・グループとして活動していた時期もありましたが、ピアノ・トリオがつねに活動の中心というわけではありませんでした。とはいうものの、ピアノ・トリオ編成のアルバムは少ないわけではありません。そしてそれらのアルバムを見ると、チックのピアノ・トリオについての考え方が、前述のピアニストとたちとはまったく異なっていることに気がつきます。

チックのピアノ・トリオ・アルバムは、1968年録音の『ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス』(ソリッドステート)が最初です。そしてその後20枚ほどのトリオ・アルバムをリリースしましたが、違うメンバーでのアルバムが全部で12種類もあるのです。この中には、『ファイヴ・トリオ BOX』にまとめられた、5つのトリオの連作企画が含まれているとはいえ、あらためて驚きました。下記がそのリスト(ベーシスト/ドラマーの順。『 』はアルバム原題)。

1)ミロスラフ・ヴィトウス/ロイ・ヘインズ:『Now He Sings, Now He Sobs』(1968年録音)ほか

2)デイヴ・ホランド/バリー・アルトシュル:『The Song Of Singing』(1970年録音)ほか

3)ジョン・パティトゥッチ/デイヴ・ウェックル:『Chick Corea Akoustic Band』(1989年録音)ほか

4)アヴィシャイ・コーエン/ジェフ・バラード:『Rendezvous In New York』(2002年録音)

5)クリスチャン・マクブライド/スティーヴ・ガッド:『Super Trio』(2005年録音)

6)エディ・ゴメス/ジャック・ディジョネット:『From Miles』(2006年録音)

7)クリスチャン・マクブライド/ジェフ・バラード:『Chillin’ In Chelan』(2006年録音)

8)エディ・ゴメス/アイアート・モレイラ:『The Boston Three Party』(2006年録音)

9)アドリアン・フェロー/リッチー・バーシェイ:『Brooklyn, Paris To Clearwater』(2007年録音)

10)ジョン・パティトゥッチ/アントニオ・サンチェス:『Dr. Joe』(2007年録音)

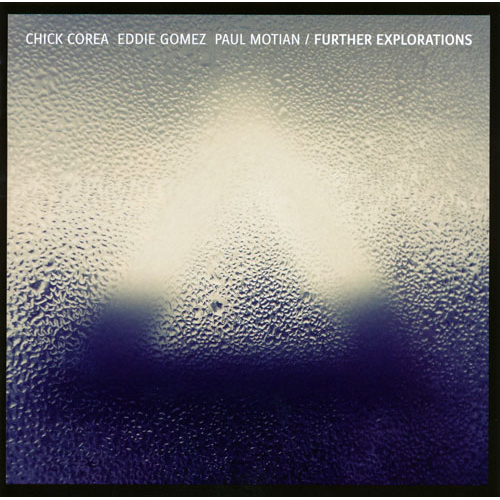

11)エディ・ゴメス/ポール・モチアン:『Further Explorations』(2010年録音)

12)クリスチャン・マクブライド/ブライアン・ブレイド:『Trilogy』(2010年ほか録音)ほか

演奏:チック・コリア(ピアノ)ほか

録音:2006〜07年

CD6枚組。異なる5組のトリオの演奏を収録。4組の演奏は単独発売もあるが、5つめのトリオはここにしか収録されていないので、このボックス・セットがプロジェクトの完成形といえる。

メンバーの組み合わせは、まるで数学の問題みたいですが(「ゴメス+ガッド」も演って欲しかった)、いずれもメンバーそれぞれの持ち味とキャリアを生かした「狙い」ははっきりしています。たとえば(11)『Further Explorations』はビル・エヴァンスにトリビュートしたアルバムですが、モチアンは、エヴァンスがトリオのスタイルを確立した時期のドラマー。ベースのゴメスはチックの70年代からの共演者であるだけでなく、エヴァンス・トリオの最長在籍メンバーでもあります。日本盤の『ビル・エヴァンスに捧ぐ』というダメ押しのサブタイトルを付けるまでもなく、メンバーの顔ぶれがそれを伝えています。

演奏:チック・コリア(ピアノ)、エディ・ゴメス(ベース)、ポール・モチアン(ドラムス)

録音:2010年5月

ゴメスとモチアンは、いずれもビル・エヴァンス・トリオで名を挙げた。しかし在籍時期は異なっており、意外にもこのアルバム(ライヴ)が初めての共演になったという。

チックは、固定メンバーでさまざまな方向性にトライするのではなく、方向性に合わせてメンバーを替えていたのです。ジャズにおいてはどちらが正しいという答えはないはずですが、「固定メンバーで鍛えられた、鉄壁のコンビネーション」のほうがよいものが出来上がると(なんとなく)考えがちではないでしょうか。ミュージシャンにしても、前述のキース・ジャレット、オスカー・ピーターソンもビル・エヴァンスも、トリオに関しては固定メンバーであることをグループ表現の前提としていたはず。ですからチックのこの発想とその実行は、ジャズ・ピアノ・トリオの常識をひっくり返そうとするものだったのではないでしょうか。チックにとっては、きっとつねに新鮮な気持ちでいること(ときどき過去を振り返るのもきっとそのため)が前進の秘訣だったのです。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。