取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆

老舗の伝統技術と革新の精神で、“織り”の可能性に挑む帯匠10代目。その情熱は、根菜中心の朝食と韓国茶が支えている。

【山口源兵衛さんの定番・朝めし自慢】

前列右から時計回りに、おつゆ(韓国製海藻・乾燥生姜・青葱)、雑穀ご飯、胡き瓜の浅漬け、温野菜サラダ(子芋・人参・さつまいも・椎茸・牛蒡・真菰筍・柚味噌)。韓国製海藻は娟卿(ヨンギヨン)夫人の実家から届く乾燥品。これに自家製の乾燥生姜を加え、熱々の出汁を注ぐ。温野菜は柚味噌をつけていただく。人参と真菰筍以外は田中泯さんの畑で取れたもの。真菰筍は、工房があることから定期的に訪れる鹿児島県奄美大島産だ。

「私は1日2食。仕事に夢中になると食べるのも忘れるけど、食事は家内がいろいろ気を遣ってくれています」と源兵衛さんと娟卿夫人。1食目を摂るのは、午前10時頃だ。

京都・室町三条。林立するビルの間に、敷地600坪という町家が残る。約280年の歴史を誇る帯匠、『誉田屋源兵衛(こんだやげんべい)』の本社である。その10代目当主、山口源兵衛さんが語る。

『誉田屋源兵衛』の本社は、当代きっての宮大工・三上吉兵衛によって曾祖父の時代に10年かけて建てられたもの。大おお店だなの威厳が漂い、“誉”の一字に老舗の矜持が光る。

「私が帯屋を継いだ昭和50年代は、呉服業界に勢いがあった。通りにはトラックが停まり、店から大量の振袖の帯が積み込まれる。それが日常の風景やった。誉田屋にも150人ほどの従業員がいて、帯を大量販売していました」

源兵衛さんは4人きょうだいで、3人の姉がいるひとり息子。小学生の頃から当主としての心得を叩たたきこんだという母(右端)、すぐ上の姉(後列中央)とその友人らと一緒に。源兵衛さん高校生の頃。

父は大店の旦那よろしく、仕事は社員に任せっきりで道楽三昧。そんな父の商いと訣別し、暖簾を守る覚悟を決める。それは問屋ではなく、モノづくりをする帯匠としての出発でもあった。27歳の時である。その覚悟に拍車をかけたのは、母の“女に損をさせるような帯は作るな”という一言だった。

「7年前に亡くなった母は学者の家から嫁いできて、シェークスピアを原書で読むような人やったけど、誉田屋を守り通しました」

その4年後、悲劇が襲う。父の死だ。残されたのは多額の借金。当時の記憶がないほど、がむしゃらに働いた。15年で負債を清算。そこから“織り”の可能性への挑戦が始まった。

皇居内の紅葉山御養蚕所だけで飼育されていた古代繭「小石丸」の解禁を受けて、誉田屋では平成14年から小石丸で作品を制作。写真上は一般的な繭と生糸、下が小石丸のそれ。小石丸は一般の3分の2の太さで軽く、取れる糸は一般の4分の1ほどだという。

朝の根菜、夜の肉料理

革新の精神で、次々と作品を発表している源兵衛さんは毎秋、大阪岸和田のだんじり祭に参加する。自らを命がけの状況に置きたいとの思いからだが、地元生まれにしかその資格はない。デザイナーの故・小篠綾子さんの力を借りて執拗に交渉し、その思いを遂げた。

「昨年の秋で13年目になったけど若い衆に交じって今でも4日間で100kmは走る。岸和田の人からは“バケモン”ていわれてますわ」

その元気の源は朝食の、“根”がつく根菜と夫人手作りの韓国茶である。根菜に限らず四季の野菜の多くは、友人である前衛舞踏家・田中泯さんの畑で取れたものだ。

「泯さんの野菜は無農薬やから、味が濃くて旨いんですわ」

一方、韓国では緑茶や麦茶の他、梅や生姜、柚子などを使った飲み物もお茶と呼ぶ。山口家で常備されているのは、梅茶や生姜茶だ。前者には疲れをとり胃腸をすっきりさせる、後者には血行を良くするなどの効果があるという。

韓国のお茶が源兵衛さんの元気の源だ。梅エキス(右)は6年物で、そのまま飲んだりお湯割りやソーダ割りに。生姜茶(左)は生姜を圧搾し、水で割ったもの。生姜も泯さんが育てたものだ。

もうひとつ、夕食に欠かさない肉料理、それも牛肉を料した一品も元気の秘訣である。

16年前に開店した『素夢子古茶家(そむしこちゃや) 』。ここで上の梅茶や生姜茶など、夫人手作りの韓国茶が楽しめる。内装はシルクロードをイメージし、“素(す)の自分を思い起こしてほしい”との意味を込めて店名にした。京都市中京区烏丸三条西入ル御倉町73 電話075・253・1456

帯ならぬ帯に2000年の染織の命を吹き込む

非売品の帯や着物が並ぶ展示室で。非売の理由は、研究材料として後世に残すためだ。純金の粉を糸に付着させる技術革新に祝意を表して制作した、総薔薇文の純金の着物。源兵衛さんが着るのは、紬縮緬に破格子文様。

モノづくりを始めた20代後半、源兵衛さんは奈良・正倉院展で一枚の布に出会う。“糞掃衣(ふんぞうえ)”である。糞掃衣とは牛の涎(よだれ)や女性の経血がついた布など、不要になったぼろ裂れを洗い清めてつぎはぎした布のことである。

「人の忌み嫌うものを生かす精神こそ仏道。織物はモノやない、精神なんや。そして帯の原点は魂を結ぶもの、身を守る結界なんです。帯屋と名乗る限りは、そんな精神性を内包した帯を世に問いたい」

それが実現するのは、借金返済が終わった50代から。織物の組織図を作る製紋屋、糸屋、箔屋、織り屋などの職人で“帯団”を組み、1本の帯を作り始める。

こうして生まれたのが、実用とは一線を画す帯である。そのひとつが英国立ヴィクトリア&アルバート博物館の永久収蔵品となっている『跳鯉(ちょうり)』だ。円山応挙や伊藤若冲の絵にも挑んできた。

アメリカ・ボストン美術館蔵の中国・元時代の水墨画を帯に写した『跳鯉』。背鰭は100年以上前の古箔や漆箔、その他は濃淡さまざまな墨染めの糸で風合いを表現している。

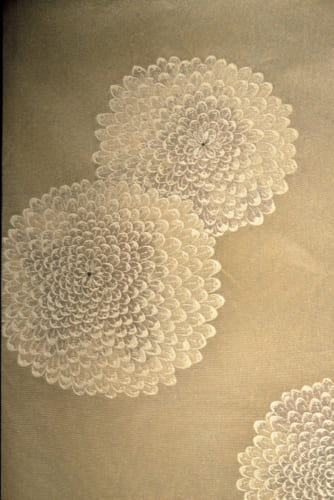

伊藤若冲の手法、裏彩色を織りで表現した『若冲八重菊』。プラチナ箔の糸で無重力感と透明感を出し、そのプラチナ箔の奥の奥から花芯の紫が浮き上がる幻想的な仕上がりだ。

「織物は下絵が命や。それを名画に求めたんです。織りで名画を超えたい。職人が元気なうちに、2000年の日本の染織の技術を残したい。それが私の任務やと思う」

その挑戦に終わりはない。

取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆

※この記事は『サライ』本誌2020年3月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。