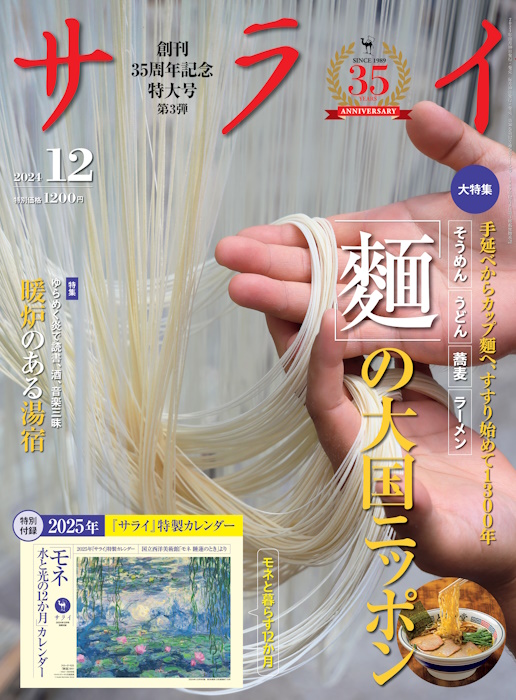

江戸前だけが蕎麦にあらず 当世郷土蕎麦案内

江戸時代中期以降、関東で醤油づくりが盛んになると、蕎麦のつけ汁が登場し、蕎麦の人気が高まった。江戸後期の風俗史『守貞謾稿』に《江戸の蕎麦屋は一、二町毎に一戸あり》と記されたほど、数多くの蕎麦屋があったという。往時から「もり」や「かけ」は蕎麦の定番で、この江戸前の蕎麦は参勤交代などで地方にも広まった。

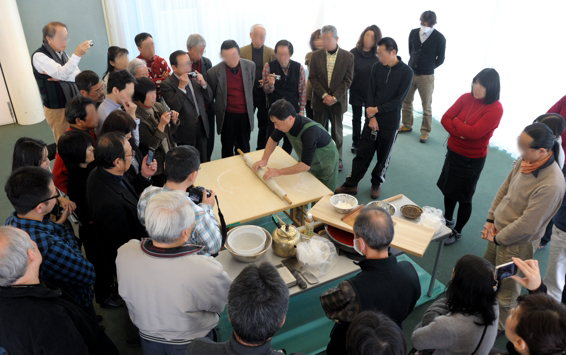

とはいえ地方では、地域の特性を活かした郷土蕎麦が発展した。たとえば、新潟のへぎそばのように、つなぎに布海苔を用いるものもあれば、長野のすんきそばのように、当地にしかない漬物を入れるなど、さまざまな特産物と組み合わさった蕎麦も多い。はたまた、青森の津軽そばのように、製粉してから食べるまでに数日を要する蕎麦もある。「煮置き」と呼ばれる製法で“茹でて冷やして寝かせる”を繰り返すことで、柔らかく、保存性の高い蕎麦になるそうだ。

蕎麦はほかの麵よりも細長く切れやすいため、“厄災や苦労を断ち切る”や“延命長寿を願う”など縁起物としても重宝された。なにより日本は各地においしい水がある。ゆえにうまい蕎麦が育まれ、今も受け継がれている。旅の目当てにもなる郷土蕎麦を味わいたい。

北海道 にしんそば

ン漁が栄えたころに発祥した。

青森 津軽そば

岩手 わんこそば

山形 板そば

福島 ねぎそば

新潟 へぎそば

長野 すんきそば

福井 おろしそば

京都 茶そば

島根 出雲そば

山口 瓦そば

徳島 祖谷そば

協力/農林水産省 うちの郷土料理、まるごと青森、おいしい山形、福井県観光連盟、岩手県観光連盟、京都 宇治 伊藤久右衛門

※この記事は『サライ』本誌2024年12月号より転載しました。

取材・文/鹿熊 勤 撮影/寺澤太郎