日本酒文化の多彩な風景の中で、広島県は日本酒造りの革新者としての顔を持っています。今回は明治以降、日本酒の世界を牽引してきた広島の日本酒の魅力に迫ります。軟水を活かした独自の醸造法や、地域に根付いた酒造りの伝統など、日本酒が初めての方に、広島の酒の奥深さをお楽しみいただける内容です。

文/山内祐治

目次

広島は、日本酒革命の立役者

広島の日本酒 銘柄。酒蔵ごとの個性が光る名酒たち

広島の日本酒 辛口。ふたつの顔を持つ洗練された味わい

広島のフルーティーな日本酒 。軟水醸造が生み出す豊かな香り

広島のレアな日本酒。限定品や特別なストーリーを持つ逸品

広島の日本酒 宝剣。呉の地で磨かれる伝統と革新

まとめ

広島は、日本酒革命の立役者

広島の日本酒が全国的な人気を誇る背景として、日本酒造りの革命が、この地であったことをご存知でしょうか。

江戸時代まで、日本酒の名産地といえば“兵庫の灘や伊丹”と“京都の伏見”とされていました。しかし大正に入る時代に、その不動の地位を揺るがすことになったのが広島でした。

広島の酒造りの最大の障壁は水質でした。広島の水は軟水であり、ミネラルが少ないため、当時の酒造り技術では酵母の活性化が難しく、良質な酒を造ることが困難とされていました。

そこに登場したのが“吟醸酒の父”と呼ばれる三浦仙三郎です。西条で酒蔵を営んでいた三浦は、灘の酒造り技術を学んだ後、広島の軟水に適した醸造法の開発に挑みました。「百回試して、千回改める」という精神で、大変な状況のなか試行錯誤を重ねた結果、低温で長期間かけて丁寧に発酵させる「低温長期発酵」の管理技術が吟醸造りの礎となりました。

この技術が現代の吟醸酒や大吟醸の製法の基礎となる「軟水醸造法」へと発展。さらに東広島の精米機メーカー「サタケ」による1908年の縦型研削精米機の開発成功も相まって、米を精密に磨く技術が確立されました。これにより、広島の酒は国主導の品評会で次々と賞を獲得するようになったのです。

現在、広島の西条は「近代屈指の酒造施設群」と目され、“日本遺産”に認定、近代産業遺産群としての評価もされています。東広島には日本酒の研究機関である酒類総合研究所が1995年に置かれるなど、広島は日本酒文化の重要な拠点となっています。三浦仙三郎の挑戦から始まった広島の酒造り革命は、日本酒の新たな可能性を切り開き、今日の人気の礎を築いたのです。

広島の日本酒 銘柄。酒蔵ごとの個性が光る名酒たち

広島には個性豊かな酒蔵が集まり、それぞれが独自の魅力を持つ銘柄を生み出しています。初めての方でも楽しめる代表的な銘柄をご紹介しましょう。

「賀茂金秀」(かもきんしゅう)は、低アルコールのお酒造りを得意とする技術力の高い酒蔵の銘柄です。一見、派手さはないものの、絶妙なバランスを持ち、多くの日本酒ファンが「最終的に賀茂金秀に戻ってくる」と評するほどの実力派です。G7サミットでの公式提供酒にも選定され、日本酒が初めての方にもそのバランスの良さは楽しみやすいでしょう。

「雨後の月」(うごのつき)は、技術力の高さが光る酒蔵の銘柄として知られています。純米大吟醸、大吟醸、純米酒と、それぞれのスペックの特徴を最大限に引き出す技術が評価されています。銘柄の違いを飲み比べることで日本酒の多様性を体験できるでしょう。

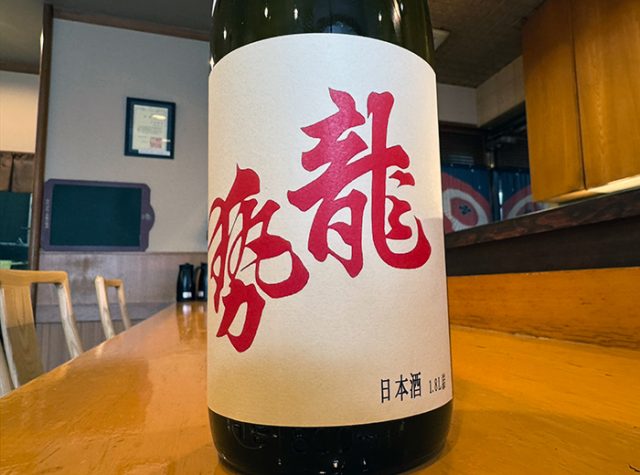

「龍勢」(りゅうせい)は、明治の品評会で高く評価された歴史を持つ酒蔵の看板銘柄です。熟成酒にも定評があり、時間をかけて育まれる深い味わいが特徴です。熟成による複雑さと奥行きのある風味は、日本酒の新たな一面を教えてくれるでしょう。

「華鳩」(はなはと)は、貴醸酒の第一人者と言える蔵です。それのみならず生酒の魅力を存分に引き出す銘柄としても人気があります。フレッシュで生き生きとした味わいは、日本酒に馴染みの薄い方にも新鮮な驚きを与えてくれるでしょう。

他にも、リンゴ酵母の物語を持つ「誠鏡」(せいきょう)、後述する「宝剣」(ほうけん)など、広島の酒蔵の特徴は、吟醸酒造りの技術が高いレベルで標準化されています。その基盤の上に、各蔵がいかに個性を打ち出すかという点で、興味深い取り組みが進められています。初めての方は、まずこれらの銘柄から広島の日本酒の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

広島の日本酒 辛口。ふたつの顔を持つ洗練された味わい

広島は、いわゆる辛口のお酒にも定評があります。しかも広島の辛口日本酒は、ふたつの異なるタイプを楽しむことができます。

広島の辛口日本酒の特徴は、「水のように清らかでシャープな辛口」と「どっしりとした重みのある辛口」という、対照的なスタイルが共存していることです。カミソリとナタの切れ味の違いと言うと、伝わるでしょうか。これは、古くからお酒造りが盛んだった地域ゆえの多様性と言えるでしょう。

軽めの辛口を代表するのは、「宝剣」や「誠鏡」です。芯のある味わいながらも、喉越しの軽やかさを感じさせる絶妙なバランスが特徴です。食前酒や軽い料理との相性が良く、日本酒が初めての方にも味わいやすいでしょう。

一方、重めの辛口としては「竹鶴」や「龍勢」の古酒などが挙げられます。これらは密度のある辛さ、重みのある辛さを持ち、じっくりと味わうことで複雑な風味の変化を楽しめます。ロット差でテクスチャーの方向性の違いも楽しめ、濃厚な料理と合わせたり、ゆっくりと杯を重ねたりするのに向いています。

いわゆる「辛口」という一言で表現されるお酒でも多様な味わいがあることを知ると、日本酒の奥深さを実感できるでしょう。広島は、そんな辛口の幅広さを探るのに最適な地域と言えます。

広島のフルーティーな日本酒。軟水醸造が生み出す豊かな香り

日本酒に「フルーティー」というイメージをお持ちでない方もまだ多いかもしれませんが、広島の日本酒にも豊かな果実香を持つものが数多く存在します。広島の特徴である軟水醸造と吟醸造りの技術が生み出した魅力のひとつです。

「雨後の月」の大吟醸は、軟水醸造によるフルーティーさが特徴的で、りんごや梨を思わせる優しい香りが広がります。繊細な香りと柔らかな味わいのバランスは、まさに広島の日本酒が持つ上品さを象徴しています。

また、「富久長」(ふくちょう)は柑橘系のニュアンスを持つフルーティーなお酒として知られています。特に「海風土」(シーフード)というラインは、名前の通り海産物との相性を考慮して造られており、柑橘由来の爽やかな香りと酸味が特徴です。ワイン愛好家の方にも親しみやすい風味と言えるでしょう。

広島は吟醸造りの発祥の地として、フルーティーな香りと親和性が高く、特に純米大吟醸や大吟醸クラスのお酒を選ぶことで、そのフルーティーさを楽しむことができます。日本酒に対して“強い”“辛い”というイメージをお持ちの方は、広島のフルーティーな日本酒で、その先入観が覆される体験をしてみてはいかがでしょうか。

広島のレアな日本酒。限定品や特別なストーリーを持つ逸品

日本酒の楽しみ方のひとつに、限定品や特別な背景を持つお酒を探す喜びがあります。広島には、そんな“レア”と呼べる魅力的な日本酒が数多く存在します。

“限定感”としては、広島雄町や広島錦といった酒米を使用したお酒はいかがでしょうか。これらは地域感がありつつ生産量が限られており、地域の印象を米からも感じられるお酒です。「賀茂鶴」の広島錦、純米大吟醸は、この蔵から全国頒布された歴史のある酵母を使用し、G7サミットでも提供されるなど、注目すべきトピックの多いお酒です。2014年、オバマ大統領✕安倍首相の寿司会食でこの蔵の「ゴールド賀茂鶴」が供された話は、広島酒の“国際舞台”としても有名なエピソードですね。

ほかにも注目したいのは、女性蔵元の斬新な発想から生まれる「富久長」の酒米・八反草を使用した純米大吟醸です。八反草は広島の代表的な酒米・八反錦の先祖にあたる米で、これを40%まで精米して造られた純米大吟醸は、味わいの素晴らしさだけでなく、そのストーリー性も楽しめる特別なお酒です。他にも白麹に由来する爽やかな酸を感じる商品や、精米率ではなく精米の仕方による違いを表現した面白さのある商品など、常識にとらわれない挑戦的な取り組みが行われています。

これらのレアな日本酒は、単に珍しいだけでなく、その背景にある酒造りへの情熱や探究心、地域の歴史や文化を感じることができる点が魅力です。広島の日本酒を深く知りたい方は、ぜひこうした特別なお酒にも目を向けてみてください。

広島の日本酒 宝剣。呉の地で磨かれる伝統と革新

広島の代表的な銘柄のひとつである「宝剣」は、海軍工廠・造船の街として発展した歴史を持つ呉市で造られる日本酒です。その特徴的な味わいの裏には、土井鉄也(愛称:ドイテツ)という名杜氏の存在と、呉という街の独特な歴史があります。

宝剣のお酒は、ピシッと引き締まった辛口の味わいが特徴ですが、単に水のようにさらりと流れていくのではなく、芯のある味わいが持続します。この“芯”こそが土井杜氏の魂が込められた部分だと言われており、料理の味を引き立てる「食中酒」として高い評価を得ています。

呉という街は、かつて造船技術で栄えた軍港都市であり、多くの男性労働者が集まる場所でした。そのような環境の中で酒造りが広がったという歴史は、日本の産業と酒文化の関わりを示す良い例と言えるでしょう。

伝統技術と革新的な発想が融合した「宝剣」は、広島の日本酒文化の豊かさを象徴する銘柄。日本酒が初めての方からベテランまで、ぜひ味わっていただきたい逸品です。

まとめ

広島の日本酒は、低温長期発酵という革命から、日本酒文化に新たな地平を切り開いてきました。「賀茂金秀」「雨後の月」「宝剣」といった個性豊かな銘柄を有し、シャープな辛口からフルーティーな味わいまで、幅広いスタイルを楽しませてくれます。また復活させた米を使った特別なお酒など、歴史と革新が融合した逸品も魅力です。

広島の日本酒は、単なる地酒にとどまらず、日本酒文化の発展を支える重要な存在として、これからも私たちの食卓を豊かに彩ってくれるでしょう。

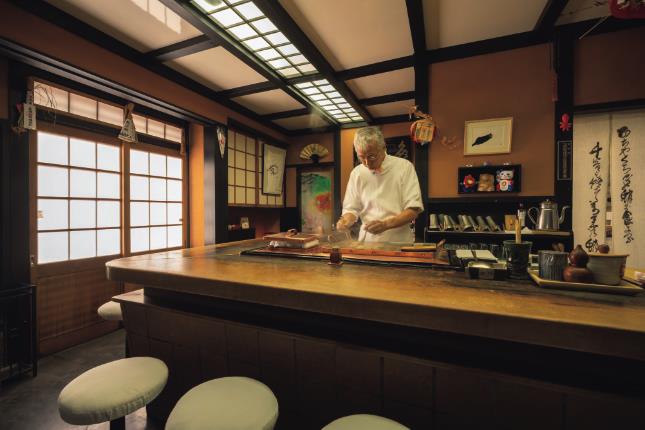

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史