来年に迫った、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。同大会は、文化の祭典でもあることをご存じでしょうか?

1月から始まったNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」では、“日本で初めてオリンピックに参加した男”として知られる金栗四三を、中村勘九郎が演じていますが、彼が出場したのが1912年のストックホルム大会です。このストックホルム大会から、「Art Competition」と呼ばれる芸術競技が始まり、オリンピック憲章の精神であるスポーツと文化の融合が具体化され始めました。その後、紆余曲折を経ましたが、文化プログラムを発展させようという動きは少しずつ積み上げられ、2012年のロンドン大会で、スポーツのみならず文化の祭典であることが再確認され、2020年の東京大会では、どのような文化プログラムが用意されるのかを、世界中が注目しています。

では、その文化の祭典という側面を、どのように実現するか。さらにはそこで生まれた国際文化交流を、その先の未来に向けて活かすためには何が必要か。これについて考える「Culture Nippon シンポジウム 中国・四国大会」が、1月20日(日)に徳島県立21世紀館・イベントホールで行なわれました。

オープニングでは、阿波おどりの鳴物奏者が連(踊りを行なうグループの呼称)の枠を越え、日本古来の楽器を使った徳島にふさわしい芸能をつくることを狙いに結成されたお囃子グループ「藍吹雪」らが阿波踊りのパフォーマンス。華やかで気品豊かな女踊り、力強く豪快な男踊り、それらを盛り上げる鉦(金属製の打楽器)、太鼓、笛、三味線らの鳴り物で、会場は阿波踊りの熱狂に包まれます。

近年、阿波通りは、海外からの参加者も増えていることに対応し、英語、中国語、韓国語の字幕や掲示を用意したり、民間の連が自主的に海外で阿波踊りのPRを行なうなど、積極的な動きがあります(その一例は、こちら)。また2018年10月にフランス・パリで行なわれた「ジャポニスム2018」の公式プログラム「『地方の魅力』―祭りと文化」においても阿波踊りが披露されるなど、国際文化交流の実例としても注目されています。

その後、主催者を代表して登壇したのが文化庁次長・中岡 司氏。このシンポジウムは2020年の東京オリンピック・パラリンピックの競技大会の機運醸成に向けた文化プログラムの周知と普及に向けたものであること、文化プログラムという言葉は聞き慣れないかもしれないが、オープニングで披露された阿波踊りなどが典型的なものであるほか、たとえば子どもたちが集団登校して「おはようございます」と挨拶する日常的な風景なども、外国人の方からは感激される、と文化プログラムとは、身近なところにあるという気づきの視点も提示しました。

また、このシンポジウムは2020年に向けた文化プログラムへの機運醸成、それを契機とした文化芸術の振興や次世代への継承や発展、さらには国際的な文化交流を通じた地域創生にも資することを目的であることも、改めて。

続いて登壇した徳島県政策監・福井廣祐氏は、徳島県知事の飯泉嘉門氏のメッセージを代読。徳島県では「阿波藍」「阿波人形浄瑠璃」「阿波おどり」「ベートーヴェン・第九」を“あわ文化4大モチーフ”と位置づけ、2度開催した国民文化祭をはじめ、さまざまな機会を通じて国内外に発信していることが紹介されました。

ちなみに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の公式エンブレムに採用された日本の伝統色「藍色」は、江戸期の徳島藩で栽培された阿波藍で支えられました。そして明治時代に来日した外国人からは“ジャパン・ブルー”と称賛されたことでも知られます。「阿波浄瑠璃」は、義太夫節で物語を語る太夫と三味線、3人遣いの人形によって演じられる人形芝居。徳島県の人形浄瑠璃は、農村舞台と呼ばれる神社の境内に設えた、人形浄瑠璃用野外劇場にあわせた独自の演出や、頭の大型化などの特徴があります。現在20を超える人形座が活動し、体験公演には外国人の参加が活発化するなど国際交流も進んでいます。日本人にも馴染み深いベートーヴェンの第九は、大正3(1914)年に板東俘虜収容所(鳴門市)に収容されたドイツ兵によって、全曲が初演奏されました。鳴門市では、その演奏があった6月1日を“第九の日”に制定し、毎年6月の第一日曜日に、この地ならではの演奏会を開催しています。

これらを含めて、四国・中国の各地域の文化が、さらなる発展を願っている、と飯泉知事のメッセージは締めくくられていました。

文化庁次長の中岡 司氏

徳島県知事のメッセージを代読する徳島県政策監の福井廣祐氏

日本の良さが凝縮された四国遍路

多文化共生社会は「4K」がキーワード

徳島大学教養教育院・准教授のディビット モートン氏は、「四国にしかない魅力 ~四国遍路を通じて~」と題した基調講演を行ないました。

モートン氏によると、近年外国人の間で四国の人気が高まっているそうです。彼ら彼女らが四国を訪れる目的には4つの傾向があると分析しています。1つ目は、便利な生活から離れた生活が味わえる「Slow Japan」。2つ目は、外国人が連想する昔の日本という意味で「Real Japan」。3つ目は、米国の東洋文化研究者、アレックス・カー氏の著書『美しき日本の残像』(朝日文庫、2000年。英題「Lost Japan」)で指摘された「Lost & Deep Japan」。最後に、阿波踊りのような「Cool Japan」。これらが総合的に体験できるものとして、四国遍路に着目し、その魅力をモートン氏は研究しています。

外国人の四国遍路は、大正時代に日本を訪れた米国の文化人類学者・フレデリック スタール博士に遡るというのがモートン氏の研究成果です。このスタール博士は、53番の須賀山正智院円明寺にお礼状を送っていて、とくに人々の親切さに感謝していたそうです。仏教徒でもなく、言語や人種が異なるにも関わらず、一人の巡礼者として迎えてくれたことに感激したことが、「Courtesy and Hospitality(礼儀とおもてなし)」、「Peace and International Friendship(平和と国際友情)」というメモからも伺えるとか。そうした体験を求めてか、現在約40の国と地域から外国人が四国遍路に訪れ、来訪者数は、ここ5年で5倍に増えているそうです。

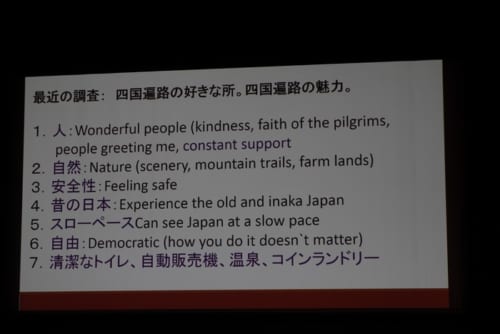

モートン氏が行なっている聞き取り調査では、外国人にとって四国遍路は7つの魅力があるそうです。その7つとは、①「Wonderful poople:人」、②「Nature:自然」、③「Feeling safe:安全性」、④「Experience the old and inaka Japan:昔の日本」、⑤「Can see Japan at a slow pace:スローペース」、⑥「Democratic:自由」、⑦「施設(清潔なトイレ、自販機、温泉、コインランドリーなど)」で、これらに驚く外国人の様子を、各国のメディアが注目していて、ここ数年は継続的に取材があるそうです。元ボンドガールのジョアンナ・ラムリーが日本を旅した『Joanna Lumley’s Japan(邦題は「ジョアンナ・ラムリーの日本」)』には、モートン氏も出演していのだとか。

そして、こうした魅力的で多様な文化が生き残る共生社会を実現するためには、「コミュニケーション」「コミュニティ」「協力」「教育」という4Kが大切であると提案して、モートン氏の基調講演は締めくくられました。

自らもお遍路さん姿になった写真でプレゼンテーションを始めたディビット モートン氏

外国人が感じている7つの四国お遍路の魅力

2020年の先のための「beyond 2020」

地元にアーティストを呼び、地域活性化をしよう

続くパートでは、地域文化の海外発信と、国際文化交流について取り組んでいて、中国・四国地方にゆかりのある3人からショートプレゼンテーションが行なわれました。

最初は、ニッセイ基礎研究所の研究理事の吉本光宏氏。徳島県出身の吉本氏は芸術文化政策などが専門で、オリンピックと文化についての研究も精力的に行なっています。

プレゼンテーション冒頭で吉本氏は、オリンピック憲章の根本原則第1から、<オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するもの>を引用し、スポーツ競技の祭典である、とはどこにも書かれていないことを指摘。近代オリンピックの父であるピエール・ド・クーベルタン男爵(1863-1937)も「オリンピックは、スポーツと芸術の結婚である(“The Olympics is the wedding of sport and art”)」という言葉を残していて、ストックホルム大会以降に文化プログラムが始まったこと、前回の東京大会でも文化プログラムが行なわれたこと、そして文化プログラムが花開いた2012年のロンドン大会の事例を紹介しました。

また、2020年の東京大会に向けた文化プログラムについては、現在東京2020組織委員会、内閣官房、文化庁、地方公共団体、そして東京都が連携しながら行なっていて、なかでも2020 年以降を見据えたレガシー創出プログラム「beyond 2020」において徳島県は中国・四国地方でもトップクラスで積極的な取り組みをしているそうです。この動きを、さらに加速させるべきだが、その際に2つのことを意識して欲しいと吉本氏は指摘します。

「1つ目は、たとえば組織委員会や文化庁が東京大会のために、皆さん一緒にやりましょう、と声をかけてくると思うんです。でも、普通に思いますよね。『なんで私たち、東京2020のために、やらなきゃいけないの、って。あれは東京のものでしょ、と』。そうじゃないんです。(「beyond 2020」などの)東京2020の文化プログラムは、オリンピック・パラリンピックをきっかけに、地域の未来のためにやるんです。ここは、ぜひ発想を転換していただきたいです」

少し補足すると「beyond 2020」は、文化の祭典としてのオリンピック・パラリンピックの成功事例とされる2012年のロンドン大会には設けられていなかった枠組みの文化プログラムです。“オリンピック・パラリンピック”という呼称は公式スポンサー以外は使えないが、それと並走する文化プログラムの「beyond 2020」は、公式スポンサー以外の企業・団体・個人らも使うことができるほか、2020 年以降を見据えたレガシー創出のために設けられています。ここのポイントを押さえてほしいと吉本氏は、各種リポートなどで発信しています。

「2つ目は、2020年に海外から人がいっぱいやって来ますので、その人たちに、徳島の文化を見てもらおう、というのはある。でも、冷静に考えると、海外から来る方は、オリンピックを見に来るんです。つまり、阿波踊りをしにくるわけではない。ここは、冷静に考える必要があります。そのうえで、2020年のインバウンド戦略を見つけて、それを土台にして徳島を始めとした中国・四国地方から、新しい文化・芸術を起こるようなことを考えるという発想の転換は必要です」

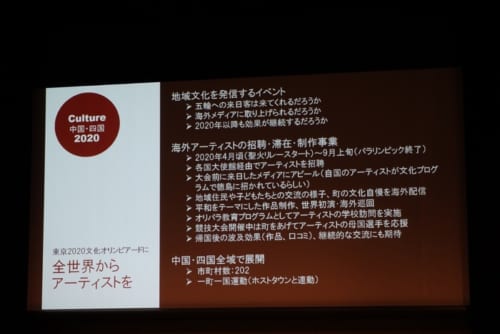

こうした2つの留意点を挙げたうえで、吉本氏は、アーティスト・イン・レジデンスを実施してはどうか、という提案を行ないました。“アーティスト・イン・レジデンス(Artist in Residence)とは、国内外からアーティストを招へいし、一定期間滞在して活動してもらうことを支援する事業のことです。

「2002年のワールドカップのときに、大分県の中江津村(現在の日田市)にカメルーンの選手を合宿地として迎えましたよね。で、村の人々はカメルーンの選手を応援し、それを多くのメディアが取り上げて、話題になりました。ああいうことが、起こって欲しいと思っています(日田市では、同士とカメルーンの交流は現在まで続いている。ウェブサイトの「市長の行動(2018年5月)」を参照)。

その具体的な方法ですが、オリンピック・パラリンピックが始まる少し前の2020年春頃に、各国大使館を通じてアーティストを招く。こういう方法で行なうと、あまりお金がかかりません。そうすると、オリンピック・パラリンピックで取材に来たメディアは、自分の国のアーティストがいるというならば、きっと取材に来て、発信する。そのときに、町の文化を発信したり、人々と交流をすることもできるでしょう。教育の観点では、アーティストと交流すれば、小学生中学生の記憶も残りますし、その先のつながりも生まれる。いまはインターネットで情報発信できる時代ですから、地元の人が海外選手を応援していることをSNSなどに投稿すると世界中に配信されて、広がります。そうすると、それを見た海外の人たちが、それぞれの地域、さらには文化を知るきっかけができるように思います」

そして吉本氏は、中国・四国地方には202の市町村があるので、それぞれの自治体ごとにアーティストを呼んでみては? という提案をして、プレゼンテーションを終わりました。

地元出身ということもあり、中国・四国地方に熱いエールを送る吉本光宏氏

吉本氏が考案したプラン「Culture中国・四国2020」の一部

濃密な交流を生み出す

世界的にも稀有な、小さな演劇祭

次に登壇したのは、日本で一番小さな公立の劇場と言われる「森の劇場 しいの実シアター」専属の劇団あしぶえの創立メンバーで、松江・森の演劇祭実行委員会 芸術監督の園山土筆氏。「ようこそ! 小さな森の小さな演劇祭へ」というテーマで発表を行ないました。

松江・森の演劇祭は、島根県松江市八雲町(旧八雲村)で2001年(当時の名称は八雲国際演劇祭)から3年に一度行なわれ、通算7回実施されているイベント。演劇祭が行なわれる八雲町は、JR松江駅からクルマで20分移動したところにある小さな里で、周辺には、ホテルなし、コンビニなし、レストランなし、自動販売機なしと、多くの人たちの暮らしに身近なものが何もないところです。しかも芸術祭が行なわれる土日は、公共交通機関は運休。こうした条件を、むしろ利点に転換し、人と人の絆で強く結ばれた文化プログラムを行なっているそうです。

創立から50年以上の歴史のあるあしぶえは、過去28年間、宮沢賢治作「セロ弾きのゴーシュ」を上演し、国内外で4万人の観客を集め、英語上演も行ない、国際賞を6つ受賞しています。海外では、その土地々々でホームステイをして、イベントに携わるボランティアの活躍に触れ、自分たちも八雲町で国際演劇祭を開催したい、これで町づくりができるのではないか、と構想を膨らましていきます。そうして始まったのが、松江・森の演劇祭です。

その活動を通じて生まれた交流からは、国内外への興味・関心が生まれ、異文化への理解や、他者への思いやり、視点の広がり、チャレンジ精神などが育まれたそうです。そして、園山さんは次のようなエピソードを披露してくれました。

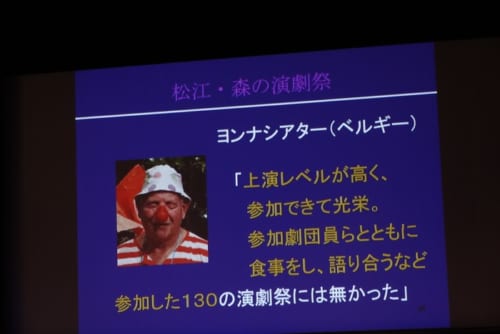

「ベルギーのヨンナシアターという演劇学校の校長先生で、クラウン(clown、「道化」「おどけ者」の意)の方から、『(松江・森の演劇祭に)参加できてとてもうれしかった。参加劇団員やボランティアと一緒に食事をし、語り合うなんていうのは、世界130の演劇祭に参加したけれど、そんなことはなかった』といわれて、われわれはびっくりしたんです。松江・森の演劇祭では当たり前のことが珍しいのか、と。7~10日間滞在している間、ずっと山の中なので、ほかに行くところがない。そういう中で、みんながいろいろな人々と語り、過ごして交流したことが本当に楽しかったとか。こうした感想をもらえたことは、われわれにとっても発見でした」

普段当たり前にあるものがない時間と場所で過ごすことで、濃密な人間関係が生まれ、その経験が、新たな交流を生み出しているそうなのです。

あしぶえは、2019年にブルガリア、2020年にロシアで、「セロ弾きのゴーシュ」をロシア語で上演する予定です。そのきっかけになったのは、ブルガリアから来日したクレドシアターがゴーゴリ作「オーバーコート」を日本語で上演したことに触発されたからとのこと。そして、2020年11月には8回目の松江・森の演劇祭が予定されています。

ご興味ある方は、ぜひ足を運んでみてください。

松江・森の演劇祭実行委員会 芸術監督の園山土筆氏

森の演劇祭が、稀有な体験を生み出していることを紹介したスライド

廃校になった学校が復活!

21世紀型の芸術祭が地域を甦らせた

2010年から3年に1度行なわれ、約100万人もの来場者を集める国際芸術祭「瀬戸内国際芸術祭」を中心にプレゼンテーションを行なったのが、同芸術祭の総合ディレクターで、アートディレクターの北川フラム氏。過去には「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」などを成功させた北川氏は、「海の復権」をキーワードに、芸術祭が瀬戸内の島々に元気を送った実例なども交えながらプレゼンテーションを行ないました。

なかでも北川氏が力を込めて語ったのは、21世紀において芸術が果たす役割が大きく変わったこと、それを踏まえて「瀬戸内国際芸術祭」は行なわれていて、多くの方に支持されていることです。手元にあるペットボトルを手にして、次のように解説しました。

「これ(水の入ったペットボトル)がアートとします。これを、どこで展示してもアートになる。これが20世紀の理想でした。美術館は世界共通に、白く、高い壁の部屋がある。だから作品は、どこでも同じように見える。これが20世紀の理想です。それが、最近は、そうもいかないと考えるようになったのです。いま、いろいろな地域で、いろいろな問題がある。よって、作品が、それぞれの場所で、どう見えるかは重要な時代になってきた。ですから、瀬戸芸術祭のアーティストは、作品を作ることで、この作品がある場所は、どういう場所なのか、あるいは作品の後ろに広がる世界は、どういう世界かを明らかにする仕掛けや仕組みとしてのアートを作るようになりました」

そして北川氏は、一枚の写真を来場者に提示します。

「この写真を見ただけなら、どこにでもありそうな防波堤から見た海と空の景色です。けれど、そこに作品(草間彌生「南瓜」)があると、これは瀬戸内の海、直島だということになるのです」

こうした具体例な解説に、多くの来場者が聞き入っていました。

そして、直島、犬島、豊島、女木島、大島、男木島の写真を出しながら、瀬戸芸術祭を実施したことで、地元で何が起きているかを報告してくれました。

「驚くことに、それぞれの島で人口が増え始めているのです。小豆島は明らかですし、男木島は廃校になっていた学校が再開し、生徒が200人近くとなったうえ、入学を希望する人が50人も順番待ち。そんな風に、いろいろと面白くなっているんです」

このアートを核にした活動も、吉本氏が提案したアート・イン・レジデンスによって実現しているもの。文化プログラムに着目し、活動を始め、育てることで、地域が元気になる実例を示した北川氏のプレゼンテーションは、非常に興味深いものでした。

ペットボトルを芸術作品に見立てて熱弁を振るう北川フラム氏

芸術作品が置かれると、そこ景色に意味が現れ、見る人に、背景について問いかけてくる例として、草間彌生「南瓜」を紹介した

外国人は、日本人に魅力を感じる

阿波藍を染料から作って国際交流する地元高校生

休憩を挟んだ第2部には、日本とアメリカの文化の違いをネタにしてきたパトリック ハーラン氏と吉田眞氏のコンビ、パックンマックンが登場して基調講演。そのテーマは「外国人から見た日本の魅力」です。

お二人は、自分たちの自己紹介が済むと、会場の方々に「起立して、右手を上げてください」とお願いをします。何が始まるのか、ザワザワしながら、会場の人々が立ち上がると、その次に「周りを見て、知らない人と握手しましょう」、さらに「自分の名前、自分に関すること、自分の地元の魅力を伝えあってください」と指示が飛びます。そして、あちこちで自己紹介が始まると、会場は人々の熱気に包まれていきます。

思いもよらない体験をした後、パックンマックンのトークが始まります。そこでは、想像もしなかった日本の魅力が指摘されました。

そうした経験をしたうえで、「外国人が日本に来たとき、日本の文化に触れたり、美味しいものを食べたり、きれいな自然が見られたとか、いろいろと魅力を挙げています。ただ、多くの外国人は、『日本人』が素晴らしいと口を揃えていうんです。これが外国人から見た日本の最大の魅力ではないか思います」ということを話してくれました。

よって皆さんは、シャイかもしれないし、英語が苦手かもしれないけれど、外国人が来たときには、ぜひ積極的に交流をして欲しいと提案。そして、気軽に外国人と交流できる「魔法のことば」を教えてくれました。

「皆さんが外国に行ったときに、その国の挨拶を調べていくと思います。で、それが通じるとうれしいですいよね。外国人たちも同じなんです。だから、外国人を見つけたら気軽に『こんにちわ』と声をかけて欲しい。そうすると、みんな喜びますよ」

あまりに身近すぎて気づかない、意外な交流方法に会場は「なるほど!」という雰囲気に包まれました。

続くプログラムは、徳島県立城西高校の阿波藍専攻班の皆さんと、パックンマックンのトークセッション。城西高校 阿波藍専攻班の3人が、江戸時代に盛んだった藍の栽培を、畑の掘り起こしから、種植え、除草、収穫までを行ない、穫れた藍を加工して、天然染料「すくも」、いわゆる「阿波藍」を作り、3年前からはすべて天然素材を使った本藍染のアパレル製品やアクセサリーといった商品開発も行なっているという活動報告しました。

「昨年は台湾のデパートで商品の販売を行なってきました。高校生が郷土の伝統文化の継承に取り組んでいることと、この藍の色合いに強い関心をもっていただくことが出来ました。また、毎年7月には韓国と台湾の大学生と高校生が日本文化の研修で徳島にやってきて、私たちと本藍染を通じた国際交流を行なっています。言葉は片言しか通じませんが、身振り手振りでやり取りし、皆さんと別れを惜しむくらいに楽しい時間を過ごしています。私たちは、こうした国際交流を通じて、阿波藍の魅力が世界に通用することを知りました」

そのうえで、同校阿波藍専攻班が作った本藍染のタオルが、パックンマックンの二人にプレゼントされました。まっくんから「これを普通にタオルとして使うと、便利だな、いい色だな、しか感じられないかもしれません。が、自分の地元の伝統文化を知り、自分たちで、染料を作ること、畑を耕すところから行なうことで、作ることが、どれだけ大変なことかっていうことを学べましたね」と温かい言葉をかけられると、高校生たちは感慨無量な表情を浮かべていました。

自らも会場に降りて来場者と語り合うパックンマックンの2人

地元の高校生たちと和気あいあいトークセッションを行なうパックンマックン

「日本人~」ではなく、個々の人に魅力があるなど、

激論となったパネルディスカッション

最後に、吉本光宏氏がモデレーターを務め、、ディビット モートン氏、園山土筆氏、北川フラム氏、パトリック ハーラン氏、吉田眞氏、そして城西高校教諭の川西和男氏がパネラーとして参加したパネルディスカッションが行なわれました。

「国際交流は日本語でも十分通用するし、藍染専攻班が作ったような製品やモノ作りでも交流が行なえる。「“藍(愛)”は、地球を救う!」(パトリック ハーラン氏)など、非常に和やかで楽しい雰囲気の中で意見交換が行なわれました。

また、北川氏が手がけた様々な芸術祭の来場者は、最高の現代美術が体験出来ること、海や山などの自然を楽しみに来るけれど、帰っていくときには、そこの土地の人と触れ合ったこと、食が楽しめたこと、祭りに参加出来たことが良かったという感想を述べていて、これは日本人も外国人も変わらないのだとか。そのうえで、パックンマックンのセッションについて、北川氏が異論を展開します。

北川「ただし、行ったところ、行ったところで、人に会って楽しいのであって、「日本人が~」とか「日本は~」とは、あまり関係ないと思います」

パックン「なるほど。僕は(プレゼンテーションの中で)日本人は明るく、楽しく、優しい人ですって言ったけれど、なかには、暗くて、嫌らしくて、意地悪なヤツもいるんですね」

(会場笑)

北川「誰でも、生活の中に入ってきて、しゃべってくれればうれしい。それを、私たち日本人は、こういうものだ、こういうもんだって言い過ぎるのはいかがなものかと思うのです」

北川氏から気骨ある発言が飛び出したこともきっかけとなり、パネリストのやり取りはとても活発に。このトークイベントは会場から大拍手が沸き起こる内容となりました。

終了後、登壇者の皆さんに話を聞くと、口を揃えて「会場の方々の反応が温かく、自分たちの話を熱心に聞いてくれた」との感想を言っていました。

激論バトルのような雰囲気も醸し、活発な議論が交わされたパネルディスカッション

第4回となる東京大会は、2月9日(土)13時から江東公会堂 ティアラこうとうで行なわれます。 参加希望の方は、以下のウェブページから申し込みが出来ます。ご興味ある方は、ぜひご参加ください。

CultureNIPPON 東京大会 申し込み受付ウェブサイト

https://fs223.formasp.jp/k559/form2/

【Culture NIPPON シンポジウム2018関連記事】

※文学が繋ぐ人と人~Culture NIPPON シンポジウム 東京大会【参加者募集のお知らせ】

※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」京都大会が行なわれました

※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」東北大会が行なわれました

※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」中国・四国大会が行なわれました

※文化庁主催「Culture NIPPON シンポジウム2018」東京大会が行なわれました