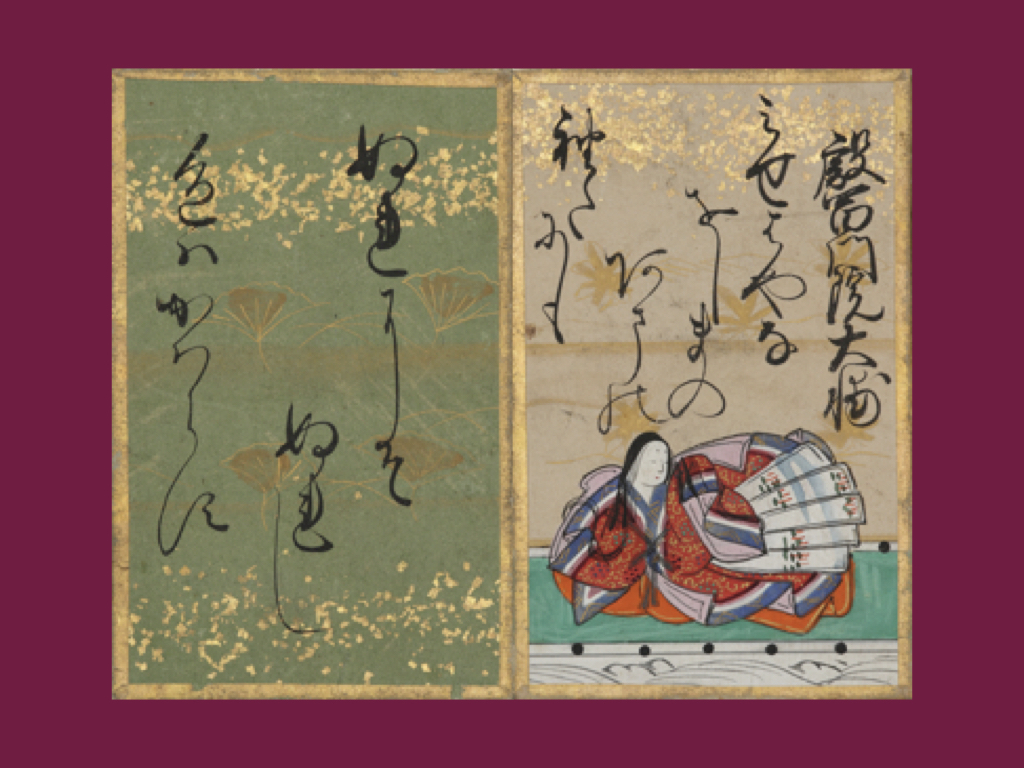

殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ)は、藤原信成の娘として生まれました。彼女の人生を決定づけたのは、後白河天皇の第一皇女である殷富門院亮子内親王(いんぷもんいんりょうしないしんのう)への出仕でした。殷富門院は、後に伊勢斎宮も務めた高貴な女性で、その女房として仕えることで、殷富門院大輔は平安後期の華やかな宮廷文化の中心に身を置くことになったのです。

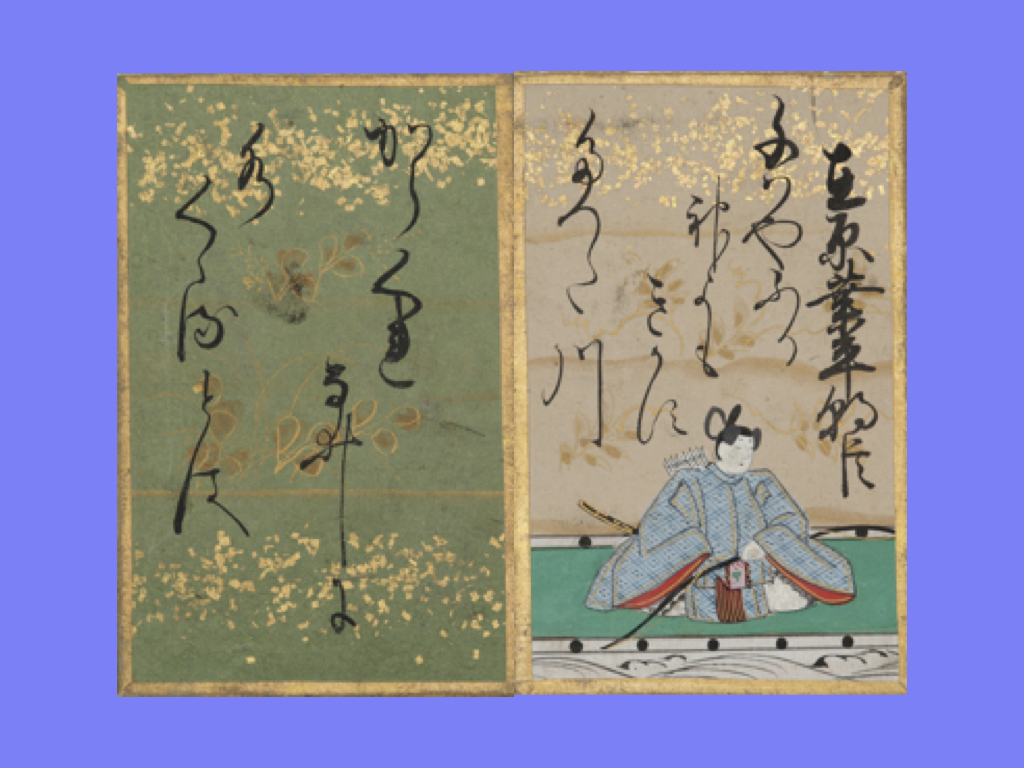

歌人としての彼女の活躍は目覚ましく、俊恵法師が主宰した「歌林苑」という宮廷歌人の集まりでは、藤原定家、寂蓮法師、西行法師といった歌人たちと交流を深めました。1187年には自ら百首歌を主催し、定家や寂蓮らを招くなど、単なる参加者にとどまらず、歌壇の中心的存在として活動していました。

その多作ぶりから「千首大輔」(せんしゅたいふ)と称されるほどで、『千載和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に六十三首もの作品が選ばれています。

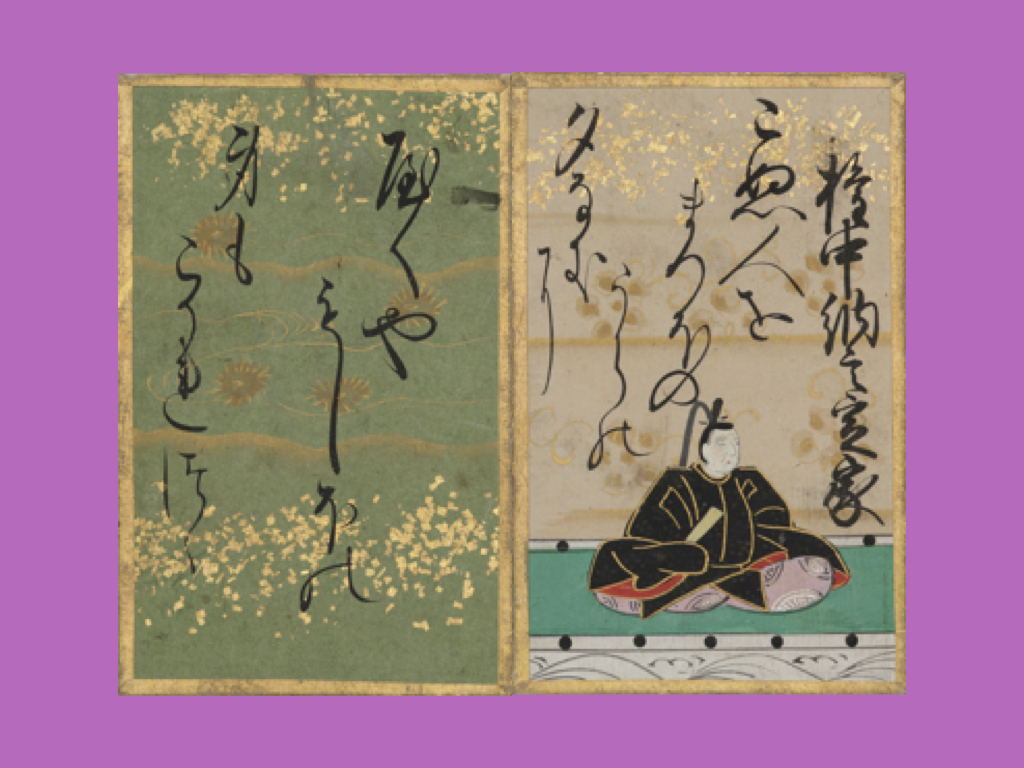

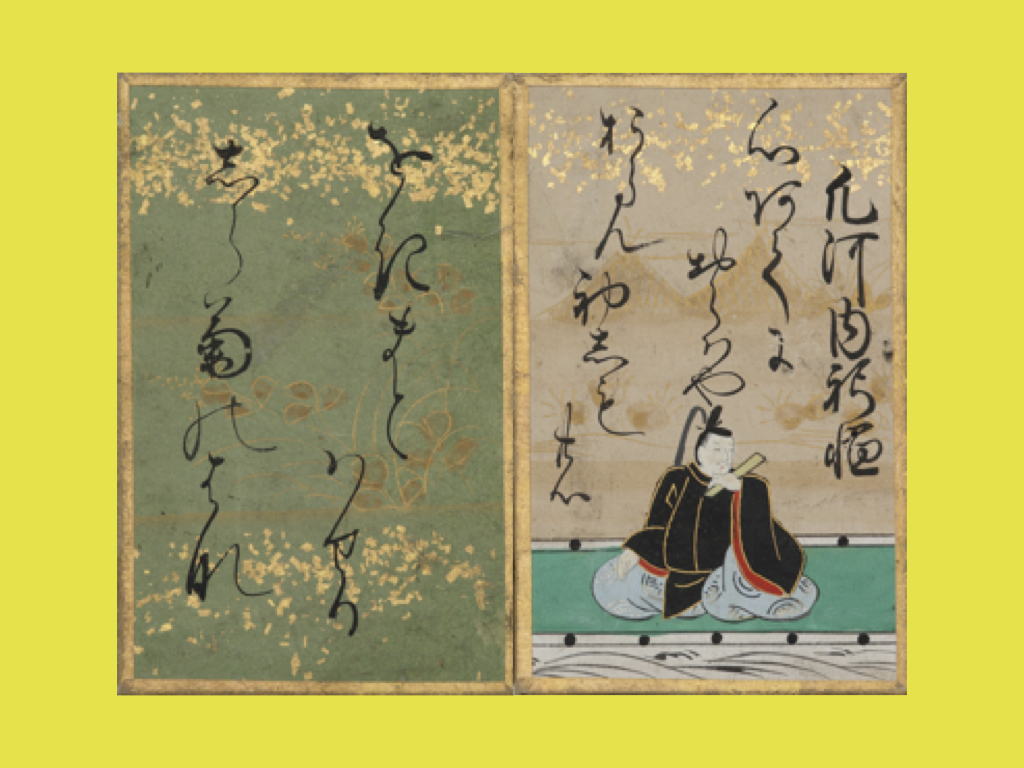

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

殿富門院大輔の百人一首「見せばやな~」の全文と現代語訳

殿富門院大輔が詠んだ有名な和歌は?

殿富門院大輔、ゆかりの地

最後に

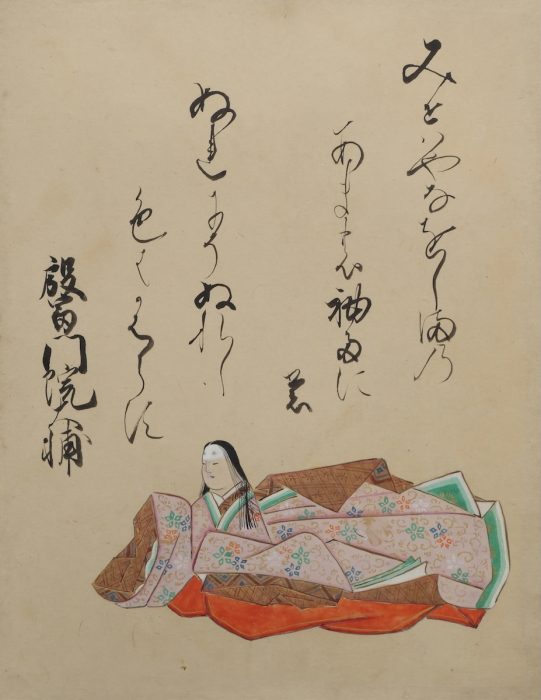

殷富門院大輔の百人一首「見せばやな~」の全文と現代語訳

見せばやな 雄島(をじま)のあまの 袖だにも 濡れにぞ濡れし 色は変はらず

【現代語訳】

血の涙で変わってしまった私の袖をお見せしたいものです。松嶋の雄島の漁師の袖でさえ、波に洗われて濡れに濡れてしまいました。色は変わりませんのに。

『小倉百人一首』90番、『千載集』886番に収められています。この歌は、恋の苦しみを海辺の風景に託して詠んだ傑作です。「見せばやな」の「ばや」は願望の終助詞で、強い思いを表現しています。「雄島」は現在の宮城県松島にある島の一つで、歌枕として多くの歌人に愛され続けている名所です。「袖だにも」の「だに」は「~でさえ」という意味の副助詞で、ここでは漁師の袖と自分の袖を対比させる効果を生んでいます。

この歌のクライマックスは、下の句にあります。「濡れにぞ濡れし」という表現は、「濡れに濡れた」という強い反復・強調です。そして最後の「色は変はらず」。漁師の袖は濡れても乾けば元に戻りますが、私の袖は涙で濡れ続けている。それも、ただの涙ではありません。悲しみのあまり流す「血の涙」で袖が染まり、その色(=あなたを想う心)は決して変わることがない、と詠んでいるのです。

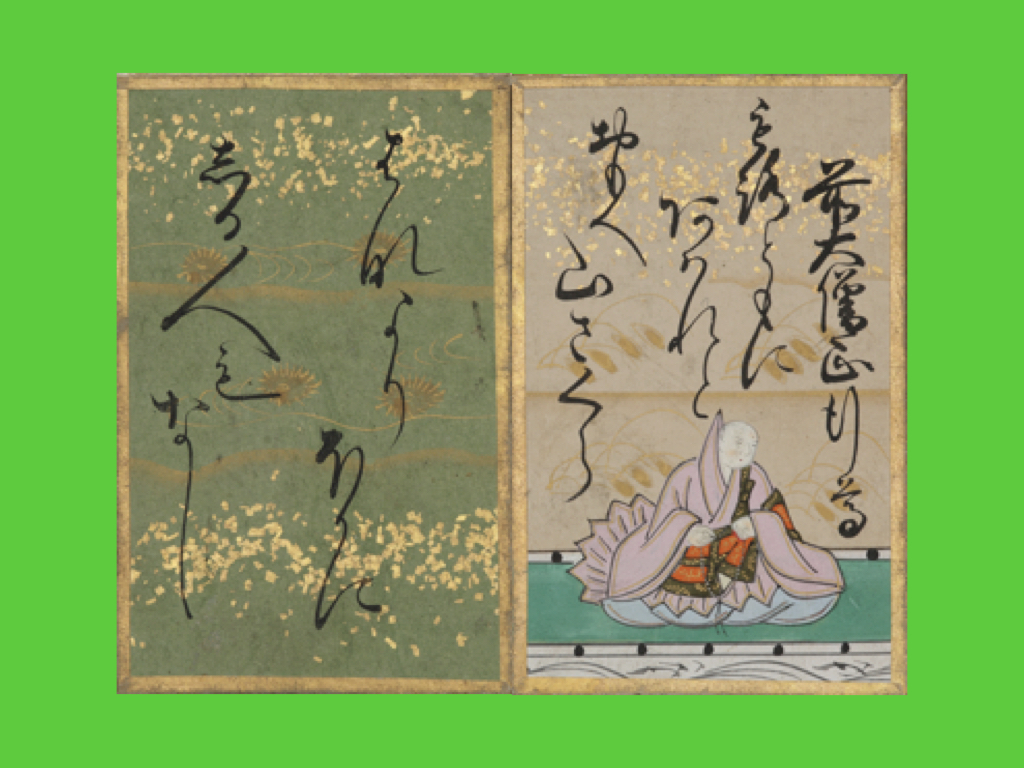

この歌の技巧的な面白さは、源重之の「松島や雄島の磯にあさりせし海女の袖こそかくは濡れしか」(松嶋の雄島の漁師の袖は涙にひどく濡れた私の袖と同じようだ)という歌を本歌として詠んだところにあります。源重之は、殷富門院大輔よりも100年以上前の歌人ですが、殷富門院大輔はこの歌への返歌のような形で詠んでいます。

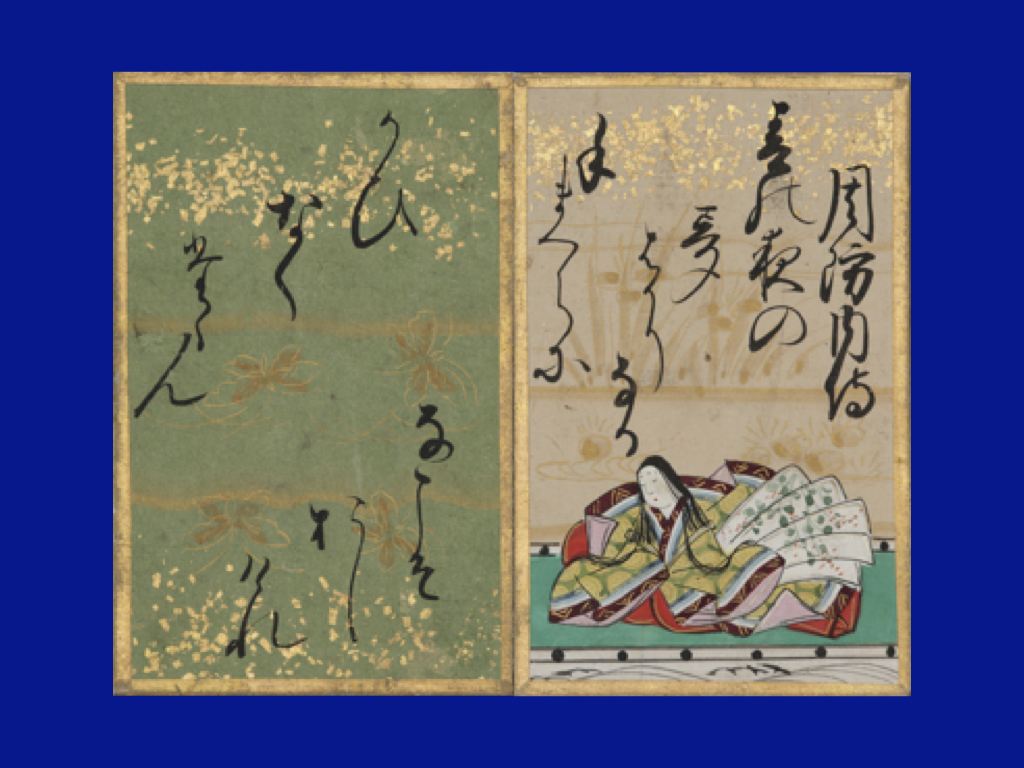

(提供:嵯峨嵐山文華館)

殷富門院大輔が詠んだ有名な和歌は?

この他にも多くの和歌を残しています。その中から紹介します。

いかにせん 今ひとたびの 逢ふことを 夢にだに見て ねざめずもがな

【現代語訳】

どうしよう。なんとか、あの人に逢いたい。今一度あの人と逢うことを、せめて夢にだけでも見て、そのまま眠りから覚めずにいたい。

『新勅撰和歌集』976番に収められています。この歌も『小倉百人一首』56番、和泉式部の「あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな」(もうすぐ私はこの世にいないでしょう。せめて、あの世での思い出になるように、もう一度あなたに会いたいものです)を本歌取りしています。

殷富門院大輔、ゆかりの地

殷富門院大輔ゆかりの地を紹介します。

雄島(おしま)

百人一首に詠まれた「雄島」は日本三景の一つ松島にある小島です。現在の宮城県宮城郡松島町にあり、松島湾に浮かぶ美しい島々の中でも特に歌枕として親しまれてきました。

朱塗りの渡月橋で本土と結ばれています。彼女自身がこの地を訪れたという記録はありませんが、歌枕としてこの地を選び、自らの激しい恋心を重ねたのでしょう。

島内には見仏上人の修行跡や多くの岩窟があり、古くから霊場としても知られていました。平安時代から多くの歌人がこの地を訪れ、美しい風景を歌に詠み込んでいます。

最後に

殷富門院大輔の「見せばやな~」の歌からは、平安時代の女性の自立した精神と豊かな感受性を感じ取ることができます。恋に悩み、人生に迷いながらも、その思いを美しい和歌に昇華させた彼女の生き方は、今なお私たちに深い感動を与えてくれるのです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp