「あれ? なんて漢字だったっけ」と悩むことが多くなっていませんか? 少しだけ思い出す努⼒をしてみるものの、結局は「まあ、いいか」と諦めることもあったりして、記憶の衰えを実感することもあるのではないでしょうか? しかし、思い出すことが記憶⼒の鍛錬につながると⾔われています。

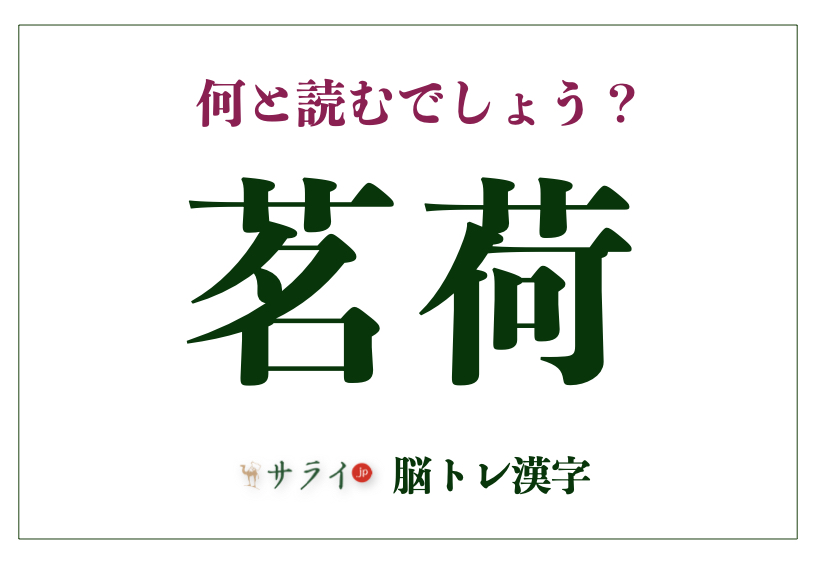

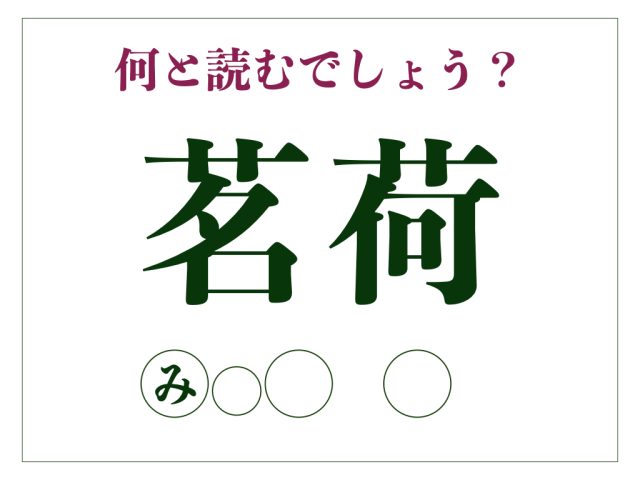

「脳トレ漢字」今回は、「茗荷」をご紹介します。身近な食材を思い浮かべながら漢字への造詣を深めてみてください。

「茗荷」は何と読む?

「茗荷」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「みょうが」です。

元々は「めが(芽香)」の音が変化したもので、漢字は当て字になります。「めが」と読むこともありますが一般的には「みょうが」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「1ショウガ科の多年草。2紋所の名。3おろかな人」とあります。

「茗荷」の由来

「茗荷を食べると物忘れがひどくなる」

一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実はこの俗説こそ、「茗荷」という名前の由来に深く関わっています。

これは、お釈迦様の弟子の一人、周利槃特(しゅりはんどく)という人物の逸話に由来します。彼は物覚えが悪く、自分の名前すら忘れてしまうため、名を記した札を背中に荷っていました。

弟子としてのお勤めを続ける中、自分の愚かさに涙を流しますが、お釈迦様は「愚かさを自覚することは大切」と励まし、箒と「塵を払い、垢を除かん」という言葉を授けました。彼は毎日掃除を続け、心を込めて取り組むうちに、自分の「心の汚れ」に気づき、ついに悟りを開きました。

彼の死後、墓から生えた草は、「名(みょう)」を「荷う(になう)」から「茗荷」となり、「茗荷を食べると物忘れをする」という転化した意味が後世に残った、といわれています。

夏の体には嬉しい食材

医学的には、茗荷の成分に記憶力を低下させるような作用は全く確認されていません。むしろ、あの爽やかな香りのもとである精油成分「アルファピネン」には、食欲増進や発汗作用をもたらし、夏バテ防止に効果があるとされています。また、気分をリフレッシュさせ、眠気を覚まし、集中力を高める効果が期待できるとも。暑さで頭がぼーっとするときには、むしろ積極的に摂りたい食材かもしれませんね。

私たちが普段薬味として食べている、あの赤みがかった部分。実は茗荷の「花穂(かすい)」、つまり花のつぼみにあたります。地面から顔を出した姿が愛らしく、俗に「茗荷の子」とも呼ばれますね。本来、花が咲く前の最も香りがいい状態を収穫したものです。

栄養面では、夏に失われがちなカリウムを豊富に含んでいます。カリウムは、体内の余分な塩分を排出し、むくみの解消や血圧の安定に役立つミネラルです。また、発汗を促して体にこもった熱を逃がす働きもあるため、夏バテ防止にはまさにうってつけの食材と言えるでしょう。

***

いかがでしたか? 今回の「茗荷」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に⽴てたでしょうか? 食卓に茗荷が並んだ際には、物覚えの悪かったお弟子さんと、その俗説を覆す爽やかな効能に、思いを馳せてみるのも一興かもしれません。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com