「あれ? なんて漢字だったっけ」と悩むことが多くなっていませんか? 少しだけ思い出す努⼒をしてみるものの、結局は「まあ、いいか」と諦めることもあったりして、記憶の衰えを実感することもあるのではないでしょうか? しかし、思い出すことが記憶⼒の鍛錬につながるといわれています。

今回は、「百舌」をご紹介します。自然の神秘や日本語の深さを感じながら漢字への造詣を深めてみてください。

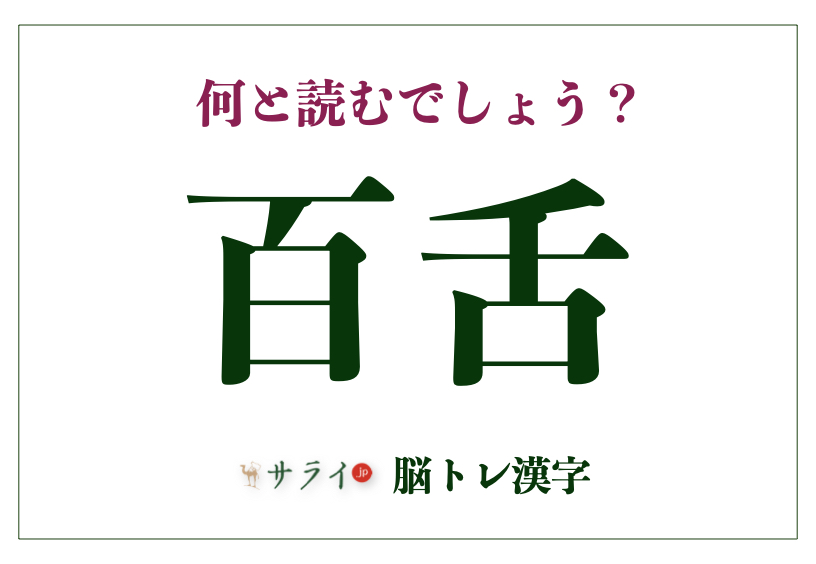

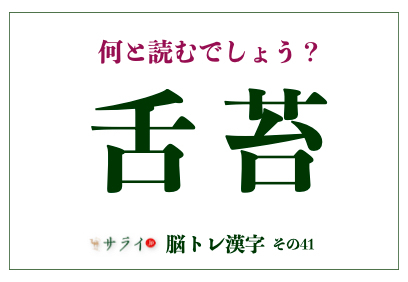

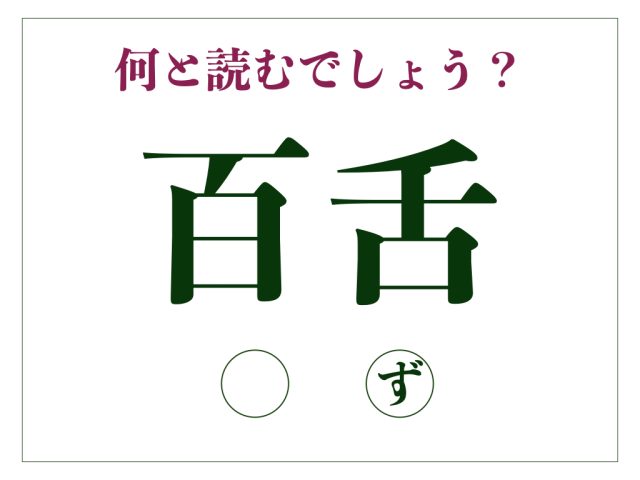

「百舌」は何と読む?

「百舌」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「もず」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「モズ科の鳥。全長約20センチ。雄は頭部が赤茶色で目を通る黒い帯があり、背面は灰褐色、下面は淡褐色。雌は全体に褐色。くちばしは鋭い鉤(かぎ)状をし、小動物を捕食。秋になると、獲物を木の枝などに突き刺して速贄(はやにえ)を作る習性があり、また、長い尾を振りながらキイキイキチキチと鋭い声で高鳴きをする」と説明されています。

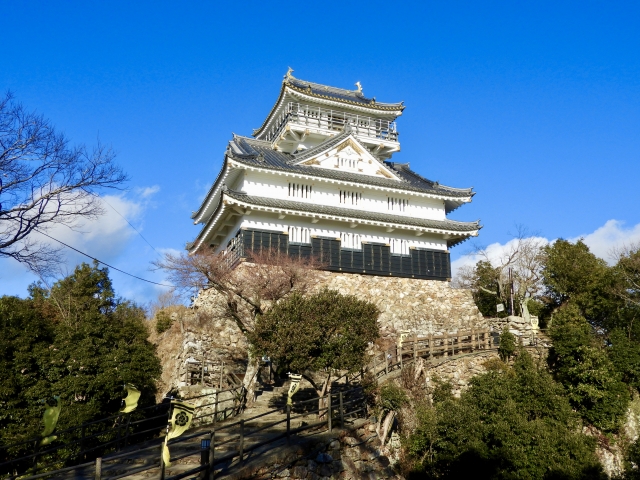

「百舌鳥」と書いて「もず」と読む場合もありますが、どちらも同じ鳥を指しています。関西の方には「百舌鳥」という地名でも馴染み深いかもしれません。大阪府堺市には「百舌鳥古墳群」があり、世界遺産にも登録されている歴史ある土地として知られています。

単漢字では「鵙(もず)」と表記することもあります。

「百舌」の由来

では、なぜ「百舌」と書いて「もず」と読むのでしょうか?

「百舌」という漢字は、モズが「百(多くの)」の「舌(声)」を持つ鳥、つまりたくさんの鳥の鳴き真似ができることに由来しています。百舌は他の鳥の鳴き声を約100種類も模倣できるとされ、この“百の舌を持つ鳥”という表現が使われたのです。

この鳴き真似は主にオスのモズが行い、メスに自己アピールをするための能力と考えられています。鳴き真似が上手なオスほどモテるのだとか。面白い生態ですね。

百舌と日本人

百舌は古くから日本人に親しまれてきた鳥です。秋になると甲高い声で鳴くことから、「百舌の高鳴き七十五日」という言葉もあります。これは、百舌が鳴き始めてから七十五日ほどで霜が降りるという意味で、農作業の目安にされる地方もあります。

また、百舌は「はやにえ」という変わった習性を持っています。捕らえた獲物(昆虫やカエル、トカゲなど)を木の枝や棘に突き刺しておくのです。これは、冬の食料貯蔵のためとも、縄張りをアピールするためとも言われています。この習性から、昔話などでは少し残酷なイメージで描かれることもありますが、それもまた百舌の生きる知恵なのでしょう。

現代では、都市部でも公園や緑地などでその姿を見かけることができます。もし百舌を見かけたら、その可愛らしい姿だけでなく、多彩な鳴き声や力強い一面にも注目してみてください。

***

いかがでしたか? 今回の「百舌」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 百舌の鳴き声が聞こえる季節が待ち遠しいですね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com