「新しい“問い”を設定するのが新書の役割です」

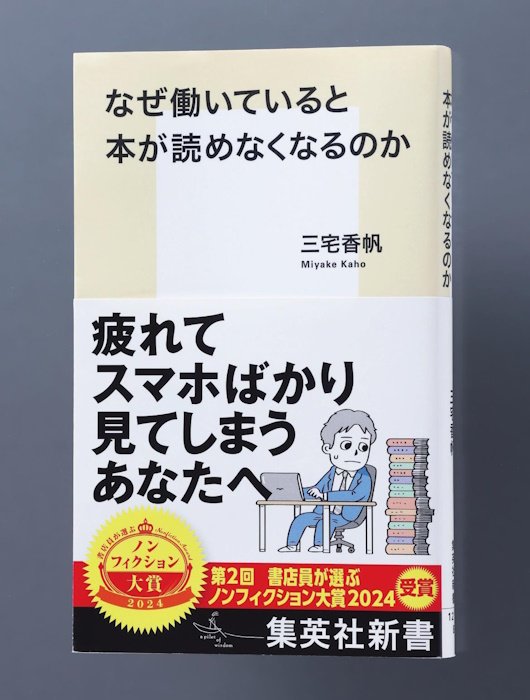

三宅香帆著 集英社新書(電話:03・3230・6080)1100円

三宅香帆さんにとっての初の新書。日本人はなぜ本を読むようになったのか。労働と読書の関係はどうなっているのか。知っているようで知らなかった「労働と読書の関係の歴史」をたどる。書店員が選ぶノンフィクション大賞2024受賞。

三宅香帆さん自身、「新書を読むことが好きだった」という。

「例えば、“アメリカ大統領選について知りたい”と思ったら、ネット検索では物足りません。かといって専門書はハードルが高い。新書は、いわば研究者がその知見を善意で伝えてくれているものです。新書は入門書として最適です」

本書は三宅さんが初めて手がけた新書だが、編集者からの「読書について書いてみないか」という依頼から始まったのだという。

「新書好きとして、これまでの新書の傾向を探ってみました。すると、ニッチなテーマであっても、通史物だと手に取られていたんですね。それで“近代以降の労働と読書の歴史”というテーマで挑むことにしました」

本書は、自身が会社員時代に本が読めなかった経験を導入にし「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」と問いかける。そして時計の針を明治時代に戻し、そこから現代にいたるまでの労働と読書の関係を丹念に追っていく。

資料を渉猟し、浮かんだ問いを重ねていく。本書は、骨太の「労働と読書の歴史」だ。ここに、スパイスとして加わるのが、著者の三宅さんの「等身大の声」だ。

例えば、源氏鶏太のサラリーマン小説を紹介するくだり。

《そりゃ当時のサラリーマンの心を掴むには、職場の人間関係どうするか、を書くのが一番だよな》

「である」調で展開するのだが、要所で、《ぶっちゃけそう思うときもある》や《そりゃそうだ》と読者につぶやくのだ。

「調べて書きました、だけでは論文になってしまいます。あえて、私自身の問題意識や、感情を直接的に表現しました」

著者の「息づかい」といったらいいか。これにより、読み手には著者が身近に感じられる。

実際、本書で初めて新書を読んだ、という読者も多かったのだという。20万部を突破したのは、三宅さんの読者に寄り添う姿勢もあるのだろう。

批評を発信する

三宅さんは、「わかりやすいもの」を提供する、ということでは、ネット上の無料のものに敵わないと考える。ではどうするか。

「新しい“問い”を設定するのが、新書の役割だと考えています。“問い”があれば、そこから考えたり、調べたり、という体験に繋がりますよね?」

これは三宅さんの文芸評論家の仕事とも通じる。「物語の中から良質の問いを探し出すこと」が、批評の中心にあるからだ。「これからも批評を発信していきたい」と三宅さんは強く頷いた。

取材・文/角山祥道 撮影/高橋昌嗣

※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。

1