江戸時代から続いてきた鮨、天ぷら、蕎麦、そして昭和の時代に発達した焼き鳥は東京の食文化。老舗から新店まで、足を運びたい店を紹介する。

もてなしの本質を求め1世紀。完成させた鶏と炭火の芸術

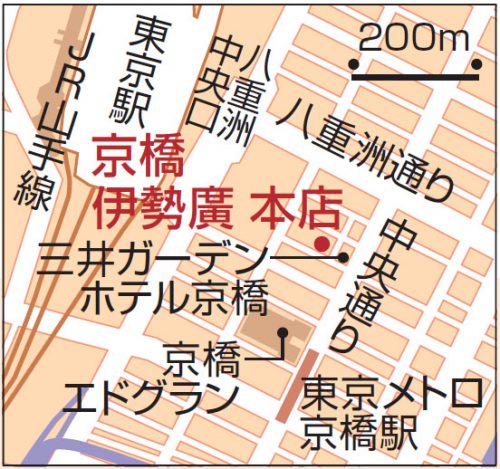

京橋 伊勢廣 本店 京橋

『伊勢廣』の創業は大正10年(1921)。当時は桶町と呼ばれていた今の中央区京橋1丁目に開業した。店主の星野白久さんは蛎殻町の大きな鶏肉卸問屋『伊勢廣』で働いていた。目端の利く職人だったようで、経営者の姪のなをさんとの縁談を勧められる。結婚後、夫婦で独立を願い出て、同じ屋号の暖簾を出すことを許された。

当初は鶏肉と卵の小売りの店だった。ちなみにこの時代は鶏肉も卵も高級食材だ。物価の事典を見ると、大正当時の鶏肉には牛肉より高い値で取引されていたものがある。品質にこだわる『伊勢廣』は、東京の食文化を縁の下で支える専門店として知られていく。

この店の隅に4脚の椅子を置き、焼いた鶏肉を提供することを発案したのは妻のなをさんだ。贔屓客へのもてなしのつもりだったが、鶏肉を知り尽くした職人が部位ごとに串を打ち、炭で焼いて食べさせる趣向は話題をさらう。『伊勢廣』はほどなく飲食専門の店に衣替えし、日本の焼き鳥文化を牽引する存在になっていく。

だが、順風満帆だったわけではない。『伊勢廣』は大きな試練を2度、経験する。ひとつは創業2年目に起きた関東大震災で、店を含む町一帯が瓦礫と化した。2度目は店を建て直した20年ほど後。日本が戦争に突入し、物資の統制が始まると休業を余儀なくされた。

「材料を手に入れようと思えばできたんですよ。闇物資というものもありましたから。ですが祖父は、お国の決まりを破って営業するようなことは絶対にしちゃあいけない、と言っていたそうです」

こう語るのは3代目の星野雅信さん(67歳)だ。本土空襲が始まったとき、白久さんは町内会長をしていた。家族を鎌倉に近い大船へ疎開させ、自分はひとり桶町に残り町を守った。戦争が終結すると子どもたちを招集し、被災世帯の再建支援にあたらせたという。

味は変わってもかまわない

2代目を継いだのは、昭和3年(1928)生まれの善次郎さん。終戦直後も物資は不足したが、間もなく日本は高度経済成長への道を駆け上がる。『伊勢廣』の焼き鳥の味を望む声は日増しに高まり、都心各所に支店を出した。

飲食店は規模が大きくなると味が変わるともいわれる。『伊勢廣』はどうだったのだろうか。

「味は時代とともに変わっているんですよ。よい変化は悪いことではないんです。戦前はうちでは軍鶏を使っていましたが、父の代からは品種にこだわらなくなりました。戦後のある時期から、軍鶏の肉の噛み応えを知る日本人が減り、固いと感じるお客様が増え始めた。それならば品種や銘柄に関係なく、社員みんなで試食し、これは旨いと絶対におすすめできる肉を使おうということになりました。氏より育ち。葱も椎茸も、塩も薬味も、タレに使う醤油や味醂の場合も同じです」(雅信さん)

一方で、創業のときから一貫して変わらないのは取引業者や従業員との接し方だ。

「祖父母は鶏肉については熟知していましたが、野菜は素人だから問屋に任せなさい、任せる以上は言い値で買いなさいというのが口癖でした。値切ったら値切っただけのものしか入らない。言い値で買ってきれいに支払う。だからこそいいものを真っ先にうちへ回してくれるんだと」

2代目の善次郎さんはとても温厚な人だったという。子どもたちに声を荒らげることはなかったが、雅信さんは一度だけ厳しく叱責された記憶がある。

「若い従業員に生意気な口をきいたんですね。自分は『伊勢廣』の息子だぞ、という口調で。父の形相が変わりました。今すぐここで彼に謝れと怒鳴ったのです。以来、従業員あっての店であることを常に意識するようになりました」

『伊勢廣』100年の信用はいかにしてできあがったのか。浮かび上がるのは、ゆるぎない姿勢の中に貫かれている精進の心である。

京橋 伊勢廣 本店

東京都中央区京橋1-4-9

電話:03・3281・5864

営業時間:11時30分~14時、16時30分~21時(土曜のみ16時30分~20時30分)

定休日:日曜、祝日 80席。

※この記事は『サライ』本誌2023年9月号より転載しました。取材・文/鹿熊 勤 撮影/藤田修平