文/原田伊織

「徳川近代」――。何やら聞きなれないフレーズを打ち出した本(『消された徳川近代 明治日本の欺瞞』)が密かに話題を集めている。著者は『明治維新の過ち』を嚆矢とする維新三部作のベストセラーで知られる原田伊織氏。近代は明治からというこれまでの常識に挑んだ書だ。

幕末の日本でいち早く近代化を推進した小栗上野介忠順は、「徳川近代」を象徴する幕臣である。その小栗が維新後、さしたる理由もなく新政府軍に斬首されたことに「維新の実像」が見えて来る。

【前回はこちら】

下田領事の座を手にしたハリス

岩瀬、井上との交渉においては、確かに誠意ある対応もみせた、この幕末史においてペリーと並んでもっとも著名なアメリカ人ハリスは、もともとニューヨークの商人であった。

来日直前は、貿易船をチャーターして「スーパーカーゴー」となって、何とか生きていたようである。「スーパーカーゴー」とは、例えば、シャムで仕入れた荷物を香港あたりで売りさばいて利を得るという商売で、海の行商人といったところである。

当時は、商人と外交官との間に明確な職業区分が確立していなかった。欧米諸国から中国にやってくる〝外交官〞という人種は、官僚なのか商人なのか、明確な区分ができない時代であった。彼らは、“領事”として赴任してきても商売もやっている。更に、“領事”としては、入港してくる自国の貿易船から入港手数料とも言うべき手数料をとったりする。これは官庫に入ることはなく、“領事”個人の懐へ入る。つまり、商売をしながら“領事”という肩書を得れば、更に副収入が増えるというだけのことであった。幕末の外交を考える時、このような基本背景を無視するととんでもない〝麗しき誤解〞を仕出かすことになるのだ。

ハリスは、下田領事という“定職”を得るために借金までして本国へ帰り、熱心な猟官活動を展開したようだ。分かり易くいえば、金で領事という職を買ったのである。年俸二億円の職となれば、多少の金をつぎ込んでも十分元はとれる勘定である。

これ以外にハリスは、ドルと一分の交換レートを利用し、日本の金流出に繋がる「コバング漁り」に精を出し、『大君の通貨』を著した佐藤雅美氏によれば年間、現在の邦貨価値にして三億四千万円程度を稼いでいたのである。こういうハリスが、日米通貨交渉の一方の当事者であったのだ。

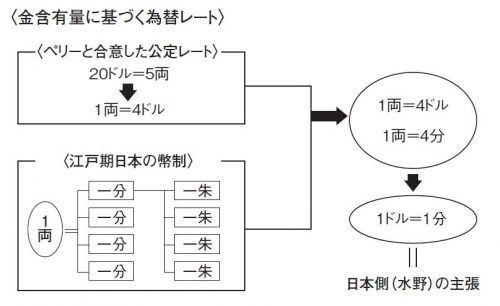

実は、先にいわゆる“黒船”で来航したペリーは、滞在が長引くにつれ帰国を急ぐようになり、為替レートに関しては「暫定」という条件ながら日本側と妥協点に達していたのである。それは、一ドル=一分という日本側の主張を受け容れたレートであった。

周知の通り、当時の日本の幣制は、一両=四分、一分=四朱である。そして、金貨で比較すると二十ドル金貨が五両に等しい。これは、金含有量の比較によるもので、このことは後任のハリスも調査済みで反論できる余地はなかった。ということで、一両=四ドルが公定の為替レートであった。

ところが、当時のドルはメキシコドルであり、一分貨もメキシコドル貨も共に銀貨である。金貨の比較で二十ドル=五両となれば、二十ドル=二十分となり、一ドルはまさに一分に等しい。水野忠徳がハリスとの交渉で徹底して衝いたのが、この点であった。ところが、一ドル貨が銀貨であることから、同じ銀貨同士、同種同量交換というハリスサイドの主張に沿って比較すると、一ドルは一分の三倍となるのだ。米英外交団の主張する一ドル=三分とは、この根拠による。

一ドル=一分か、一ドル=三分か。ハリス、オールコックの米英連合と水野は、これを巡って熾烈な交渉を展開したのである。

「コバング」と「イチブ」のドルとの交換比率が、日米英通貨交渉の唯一最大の争点

この通貨交渉を振り返る時、二つの言葉を知っておかなければならない。「コバング」と「イチブ」である。「コバング」とは「小判」を英語化したもので、「イチブ」も同様に「一分」をそのまま単位としたものである。つまり、一コバングとは一両のことであり、例えば三分のことを「三イチブ」と言った。この「コバング」と「イチブ」のドルとの交換比率が、日米英通貨交渉の唯一最大の争点であったのだ。

金本位制を採る日本(幕府)においては、国内の“基軸通貨”は一両小判、即ちコバングであり、この通貨は金56・77対銀43・23から成る金貨である。この含有量から、一両=四分の日本での金銀比価は一対五となる。この時点の国際的な金銀比価は、大体一対十六であり、日本のコバング(金)は相対的に安かったのだ。もし、イギリスのオールコックより先に赴任しているアメリカのハリスが“善意の交渉者”であったなら、交渉を始めるに当たって彼はこのことを日本側に通知すべきであった。しかし、彼は、“意図的に”これを行わなかった。“意図的”であったことは、後の彼の「コバング漁り」という“浅ましい”行動をみれば明白である。

一方、前述した通り、当時のドル貨幣はメキシコドルであり、イチブと同じ銀貨である。金貨としては二十ドル金貨があり、金含有量でみると二十ドル金貨は小判五枚に等しく、ここから一両=四ドルという「公定レート」が成立した。一両=四分という日本の幣制と一両=四ドルという「公定レート」が共に認められたものであるならば、当然一

分=一ドルである。水野忠徳は、徹底してこの主張をハリスとオールコックに投げ続けた。

ところが、重量比較をすれば、メキシコドルはイチブ貨の三倍であった。これを盾に、ハリスは一ドル=三イチブを主張して譲らなかった。これについて、水野は主張する。一分銀なる貨幣は、政府(幕府)が刻印を打つことによって、三倍の価値を付与している、と。つまり、現代の不換紙幣と同じようなもので、イチブ貨は小判の補助通貨であって政府の刻印によってその価値を維持している通貨だというわけだ。その性格が現代の紙幣と同じなら、同量交換などできるわけがない。

水野は更に主張する。同種同量交換するには、双方の貨幣の品位や価値を等しくしておく必要がある。品位や価値を等しくすることに何故非があるというのか、と。

水野が品位や価値を等しく、ということにこだわるのは、実は幕府は横浜開港に備えて新しい「二朱銀」を発行していたからである。この二朱銀の正当性について水野は実に論理的にハリス、オールコックに説明しているが、彼らは水野の的を射た論理は常に無視した。

政府の刻印によって価値を維持しているという水野の主張は、実に重大である。

元禄八(1695)年、五代将軍綱吉の治世下であるが、勘定吟味役荻原重秀は、

「貨幣は国家が造る所、瓦礫を以て是に代えると雖もまさに行うべし」

と主張して貨幣の改鋳に踏み切った。

この荻原理論によれば、補助通貨は政府の刻印さえあれば、何も銀でなくても瓦礫でも紙でもいいということである。勿論、政権が安定していて、国民の政府への信用が存在することが大前提となるのだが、徳川政権にその資格があったことは言うまでもない。

この、政府の信用を背景とした通用手形としての補助通貨理論は、誠に先進的な考え方で、欧米列強はまだこの域に達していなかったのである。現在、私たちがただの紙切れに千円とか一万円とか印刷して、その数字の価値を認めて通用させているのは、まさにこの理論に拠るものである。

水野の主張も、荻原理論そのものであった。しかし、見た目は同じ銀貨同士でも日本の銀貨は小さくても三倍の価値があるという主張が、ハリスとオールコックには全く理解できなかったのである。

結論だけ述べれば、水野の主張が論理的に正しい。後に英国大蔵省顧問アーバスナットも、自国のオールコックをはじめとする対日外交団の誤りであって、日本側(水野)の主張が正しいと裁定している。

ハリスやオールコックは、本当に理解できなかっただけなのだ。有史以来、世界のどこをみてもそのような貨幣を流通させている国などどこにもない、と彼らは全て水野の「二枚舌」だ、「陰謀」だ、「子供じみたペテン」だと非難し、恫喝交渉を続けたのである。

これは、ハリスやオールコックと水野との頭脳の差であるといえるが、彼らにしてみれば、自分たち欧米文明圏からみれば未開地である極東の、支那の更に奥地の小さな島国でこのような“先進性”の高い幣制を採っている国があるなどということが想像だにできなかったとしても無理はない。

政府の刻印を打つことによって三倍の価値を付与するなどということを欧米で行ったらどういうことになるか。ハリスやオールコックが主張する通り、たちまち贋金作りが横行し、大混乱が起こるだろう。

しかし、日本では金銀の採掘権、専売権は幕府が握っている。市中に出回る金銀など存在しない。贋金を作りたくても、金銀は市中に存在しないのだ。更にいえば、日本は既に「黄金の国ジパング」ではなかった。江戸中期より貨幣鋳造のための金銀を輸入に頼っていたのである。そして、その貿易は管制貿易である。どこからみても、贋金作りのための金銀など一般市民には手に入らないのだ。

更に決定的なことを付け加えれば、江戸期日本とはアメリカなどと違って実に高度な倫理社会である。政府の刻印を真似て贋金を作って儲けようという発想が出現する確率は、格段の違いで低かったと言い切ることができるだろう。

通貨の同種同量交換……圧力に屈して但し書き付きとはいえ条約の条項に盛り込まれたこの一項は、当時のヨーロッパにおいても国際間の基本的な外交原則に違反している。ハリスは既述の通り商人上がりであり、オールコックはといえば、彼は元々医者である。外交官として来日していても、共に外交官としての基本を踏襲して対日交渉に当たったかといえばそういう事実はなく、ハリスは私欲が絡んで狡猾であり、オールコックにはイギリス人らしい日本、東洋に対する偏見が根底にある。二人に共通していたことは、日本に対しては恫喝外交が有効だと信じ込んでいたことである。

安政六(1859)年夏、恫喝に屈した幕閣の方が、横浜の外国商人に対して「ドルとイチブの同量交換」を認めてしまった。この瞬間から、史上に残る横浜からの「コバング大流出」が始まったのである。

先に、当時の日本の金銀比価は一対五と述べたが、正確にはこの一対五というのは、あくまで金貨コバングと銀貨イチブの比価であって鉱物としての金銀比価ではない。しかし、横浜では金一グラム=銀五グラムとなった。

国際的な金銀比価は、おおよそ一対十六である。即ち、金一グラム≒銀十六グラムである。そうすると、例えば次のようなことが起こる。

手元に銀五グラムを用意して横浜へ来ると、金一グラムと交換することができる。この金一グラムを上海へ持ち込むと、国際比価に従って銀十六グラムを得ることができる。この銀十六グラムを持って、再び横浜へ来ると金三グラムを買うことができる。この三グラムの金を持って、再度上海で売却すると四十八グラムの銀が手に入る。それを持ってまたまた横浜へ……。つまり、横浜と上海を行ったり来たりするだけで、金も銀も際限なく増え続けるのである。

横浜へ来た外国商人たちは、直ぐこのことに気づいた。これが、史上名高い「コバング大流出」の基本原理である。現実に横浜を出て、また戻ってきて、ということを行った艦船は何隻も存在する。例のポーハタン号もその一隻である。

私のような拙劣な数学的頭脳しか持ち合わせていない者にとっては、通貨の話はややこしい。その点、ハリスはさすがに商人! 巧妙に「コバング漁り」に参戦した。ハリスの年間支出は、安政四(1857)年時点で千五百ドルであった。これは、本人の記録に明記されている。彼の雇った日本人家僕の月額給金が一両二分、中国人バトラーが月十五ドル、裁縫師、洗濯夫は月十四ドル、そして、「唐人お吉」で有名な、妾のお吉の月々の手当が十両、支度金は二十五両……これらをすべて含んで年間千五百ドルであった。ハリスの年俸は、既述した通り五千ドルである。ということは、一年に三千五百ドルを残すことができる。ところが、これも本人が記録に残しているのだが――

「私は五千ドルの年俸でありながら、私の貯蓄として年額六千ドルをニューヨークに送金することができる」(『大君の通貨』―佐藤雅美)

年俸を上回る額の金をどうして送金することができたのか。言うまでもなく「コバング漁り」によって得た利益があったからである。ハリスは私欲に動かされて同種同量交換をゴリ押しした……そのように指弾されてもこの男には一切の言い訳が許されないはずである。

先に、コバング流出の基本原理を簡潔に述べたが、現実には同種同量交換を認めさせ、手に入れたイチブ貨を公定レートでコバングに換えるだけで、ドルは簡単に三倍に膨れ上がるのである。このことに気づきながら、大君政府(幕府)に対して、外交官の義務である「国際的な金銀比価を知らせ、対策を講じる必要性を通告する」ということをハリスが行わなかったのは、何の苦労もなしに利ザヤが稼げる絶好の機会を逃したくなかったからに他ならない。そして、彼はその通りこの機会を逃さず、巨利を得たのである。

小栗が全量分析にこだわって貨幣価値の相対比較を要求した背景には、このような経緯があった。

造幣局での分析結果は、小判とドル金貨の金銀含有量を明らかにした。そして、アメリカ側は、「小判の方がやや価値が高い」ことを認めたのである。

しかし、批准使節団は通貨交渉については全権委任状を交付されていなかった。幕府は、金の含有量を三分の一にした品位の劣る万延小判と呼ばれる金貨を発行することによって危機を乗り切ったのである。

ニューヨーク・タイムズ紙やニューヨーク・ヘラルド紙が、小栗たちの動静をよく伝えているが、小栗は次のようなスピーチを行っている。

「この結果を帰国して大日本政府に提出し、新たな新為替レートシステムが日米両国間に締結されるであろう」

この時、造幣局のアメリカ人スタッフから拍手が起きたと伝わる。

フィラデルフィアを後にした使節団はニューヨークに入り、ブロードウェイを馬車で行進した。この日、沿道を埋めた見物の人びとは五十万人と現地紙が報じている。彼ら使節団の動向は、ワシントン到着以来、連日詳しく報じられていたのである。

使節団は、河船でニューヨーク入りしたのだが、波止場に着いた時から歓迎の人並みに包まれた。歩兵、騎兵、砲兵三兵による祝砲が放たれ、居合わせたイギリス、フランス、オランダ船も日章旗を掲げて歓迎の意を表していた。そして、直ぐ馬車に乗せられ、軍楽隊の演奏と共にパレードが始まり、ブロードウェイでその熱狂がピークに達したのである。

次回へつづく。

原田伊織/著 小学館刊