『サライ』本誌連載の歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」と連動して、『サライ.jp』では歴史学者・藤田達生氏(三重大学教授)による《歴史解説編》をお届けします。

文/藤田達生(三重大学教授)

15世紀の渡島半島は、日の本将軍・安東氏の支配下にあり、「下之国」(北斗市を中心とした地域)、「松前」(松前町を中心とした地域)、「上之国」(上ノ国町を中心とした地域)の三地区に守護が置かれ、12館が維持されていたといわれている。蝦島(えぞがしま)=渡島半島だった時代である。

比石館(ひいしだて)は、突き出た小さな岬の先端を竪堀で独立させたものだ。守護神を祀る館神社と灯台が建っているのみの、ごくコンパクトな縄張である。場所柄、海上の見通しは抜群ではあるが、強風にさらされたことから、生活の場は対岸の石崎の集落だったとみるべきである。

比石館(ひいしだて)は、突き出た小さな岬の先端を竪堀で独立させたものだ。守護神を祀る館神社と灯台が建っているのみの、ごくコンパクトな縄張である。場所柄、海上の見通しは抜群ではあるが、強風にさらされたことから、生活の場は対岸の石崎の集落だったとみるべきである。

比石館跡で上ノ国町教育委員会の塚田直哉・主幹学芸員と。

嘉吉元年(1441)に、下北半島の田名部から渡ってきた畠山重忠の一族・厚谷重政が築いたといわれる。漁業はもちろん、海を利用した交易を重視した館とみられる。長禄元年(1457)のコシャマインの戦いでこの館は落ち、鮫伝承が生まれた。すなわち、討死にした重政は館下の急流に身を投げて大鮫に化身し、石崎を流れる早川の主になったというのだ。その子孫は、代々松前藩に仕えている。

次に訪問した花沢館は、上国守護蠣崎季繁(かきざき・すえしげ)が館主の時にコシャマインの戦いがあり、客将であり後に娘婿となる武田信広の活躍によって落ちなかった。季繁も、信広と同様に若狭守護武田氏の一族で、蝦夷地に渡って下之国安東政季の娘婿となり、蠣崎氏を名乗って花沢館主となったといわれる。

蠣崎氏は、花沢館、洲崎館、勝山館の順に築城し、上ノ国を支配した。安東氏とは一定の距離を保ちながら、自立への道を模索していた。しかし、皮肉にも家を乗っ取った信広が自立に成功するのである。

続いて私たちは、発掘中の花沢館に登った。ここで、東北アジアの視点から鋭い研究を発表されている函館高専の中村和之先生と合流した。筆者は、館から出土する大量の中国銭に関する先生のご研究のお話をお聞きできることを楽しみにしていた。

花沢館の縄張は、南から北へ大小6段の曲輪に分かれ、本州でも見慣れた中世山城のそれだった。溝や柱穴、柵跡が発見されており、生活痕が明確で、昭和20年頃に頂上部から約2000枚の中国銭が、平成2年には館後方部から能登産の珠洲焼の擂鉢が採集されている。やはり、この館は中国や本州との交易のための基地だったのだ。

陶磁器の年代観からみると、すべて15世紀代つまり室町時代のもので、16世紀代に勝山館跡が本格的に機能し始める前に廃城になっていたことが指摘されている。つまり、蠣崎季繁が没した頃に廃城になっているのである。

北方の巨大城館=中世都市「勝山館」

花沢館を後にした私たちは、勝山館をめざした。武田信広が築城した本格的な蝦夷地の戦国城郭で、慶長年間まで機能していたようだ。ここで、私たち1970年代から80年代に学生・院生だった世代にとって、勝山館の発掘が衝撃的だったことをお話ししたい。

広大な勝山館。必見の価値あり。

時は網野善彦氏が『無縁・公界・楽』で、日本中世の東と西について、さらには中世における天皇支配権や非農業民について大きな問題提起していた頃であったが、西に属した筆者ら関西の若手研究者には、まだまだ実感が薄かった。

ところが、東の世界を超えてサハリンやロシアのアムール川につながる北の城郭の実態が明らかにされるに及んで、中世日本を見る目を研ぎ澄ます必要があることを、いやがうえにも感じざるをえなかったのだ。

やがて、津軽十三湊の発掘による安東氏の実態が明らかにされることで、津軽から道南にかけての世界が、一衣帯水の地だったこと、安東氏からの津軽氏・松前氏らの自立が北方の近世化だったことが、学界で大きくクローズアップされた。海の世界への注目や、東アジアの視点の大切さが、広く共有された時代だったように思う。

たまたま、国立歴史民俗博物館で館長の石井進先生(東京大学名誉教授)のもと共同研究に参画させていただいていた時期で、十三湊や勝山館の話を先生から直接うかがい、相当に刺激を受けたことが懐かしく思い起こされる。

私たちは、立派な勝山館跡ガイダンス施設にうかがった。ここには、200分の1のスケールの勝山館の復元模型が展示されている。前後の大規模堀切と全体を柵で囲まれた館の模型からは、一見して城というよりも中世都市とみるべきであることがわかる。

メインストリートが館内を縦貫し、その左右に屋敷が広がる構造で、興味深いのは館主の屋敷が一番前、つまり低い位置にあることだ。城郭は、最高所に城主が位置するのが普通である。戦闘上も、上下の身分秩序からも、これを当然のことと考えるのだが、勝山館は逆である。領主が主体となって交易を進めるための配置だと、筆者には感じられた。

施設から出た私たちは、近接する夷王山(標高159メートル)に登った。ここから勝山館から津軽海峡にかけて一望するだけではなく、その山腹には大規模墳墓群(5地区約600基)が形成されており、聖なる空間だったことを確認するためである。そこから進んで、勝山館の背後から入城するのである。堀から門を通り内部に入る。メインストリートの左右には、屋敷跡がマークされており、往時を想像しやすくしている。

館内を散策しながら、都市内部を歩いていることを実感した。しかし武士の政治拠点というよりも、様々な商品が交換された市場町という印象を受けた。ここからは、中国・朝鮮・ベトナム産の遺物が、約10万点も出土しているのだ。

勝山館では和人とアイヌが混住していたことが明らかになっている。

注目したいのは、ここで和人がアイヌと混住していたとみられることである。墳墓群には、明らかにアイヌのものとみられる墓地が含まれているからだ。墓地は伸展葬(和人は屈葬)で、そこからはアイヌの太刀などの遺物が出土したからである。

実は、上ノ国市街地遺跡からも、アイヌの遺構・遺物が和人のそれに交じって出土している。館内外で混住が浸透していたとみるべきだ。ともすれば、和人とアイヌの対立ばかりが注目されているが、普段は一定の秩序をもって共存していたことも伝わってくる。

続いて訪れたのが、武田信広が築城した洲崎館である。時期的には、花沢館と勝山館の間に機能していたことがわかっている。天の川河口の砂丘上に築かれたため、遺構がはっきりしないが、日本海がよく見える。中村先生のご研究によると、ここから出土した古銭は開元通宝(621年初鋳)から永楽通宝(1408年初鋳)までの35種類からなり、総計は490枚である。

和人の館は、軍事的な機能とともに、交易の拠点としての機能も持っていた。これらの銭貨は館の支配者のもとに集積されたものと考えられる。洲崎館出土の古銭は、永楽通宝が最新銭である。これらは、本州からもたらされたものと中村先生は考えられている。

一括出土銭の分析から、コシャマインの戦いが始まる前の和人の居住地域は、日本海側は現在の余市町、太平洋側は現在のむかわ町まで拡大していた。ところがこの戦いによって、現在の知内町から上ノ国町の間という、渡島半島の西南端のごく狭い地域に縮小したことを、中村先生は指摘されている。中世において、和人は渡島半島すら十分に確保できていなかったとみるべきだ。

北海道の中世史は、前回指摘したように近世史料しか伝存しないため、松前藩が編纂した『新羅之記録』など「松前藩史観」というべき立場からの史料に依拠さぜるをえなかった。したがって中村先生が試みた出土銭の分析は、期待される分野なのである。

本日訪れた館は、本州の戦国城郭と比較して突出した戦闘機能をもつものではないが、輸入製品の出土が多いことに気づく。中国産の青磁や白磁をはじめ国内では古瀬戸や珠洲焼など、日常品と言うよりも高級品が目につく。これらは、館主の威信材というよりも、館が交易の中継基地だったことを示している。

文/藤田達生

昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』など著書多数。

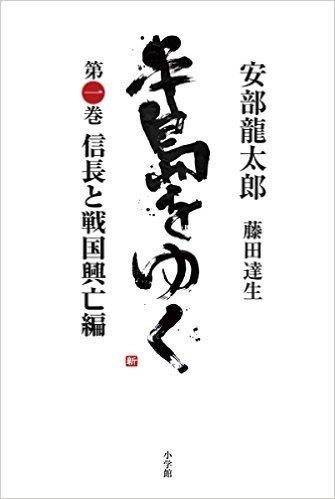

※『サライ』本誌の好評連載「半島をゆく」を書籍化。

『半島をゆく 信長と戦国興亡編』

(安部 龍太郎/藤田 達生著、小学館)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09343442