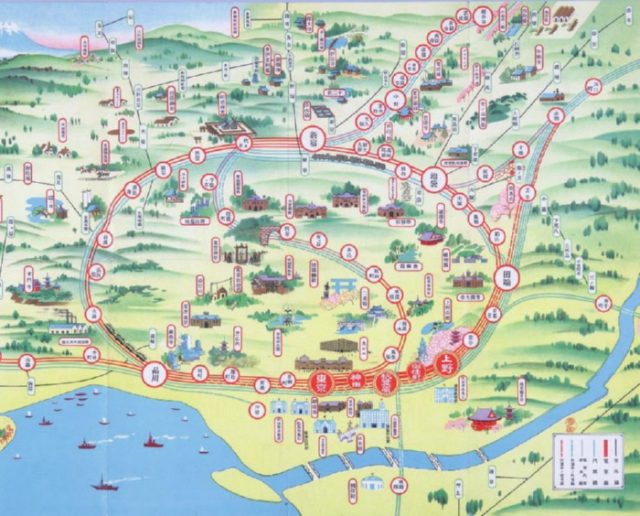

「緑の山手線」として首都・東京と共に歩んできた鉄道路線が100年という節目の年を迎える。その歴史を貴重な写真で辿ってみたい。

山手線は輪になっている。すなわち環状線である。

「それは事実ですが、山手線の『区間』は実は一本につながっていないのです」と語るのは、山手線の著作がある鉄道フォトライターの杉崎行恭さんだ。杉崎さんは続ける。

「線路の戸籍と呼ばれる『国鉄・JR路線名称一覧』によれば、正式な区間は『品川〜新宿〜田端』とあります。一周すべてが山手線ではないのです(※環状運転の区間のうち、品川~東京~田端間は東海道本線と東北本線に属する。)」

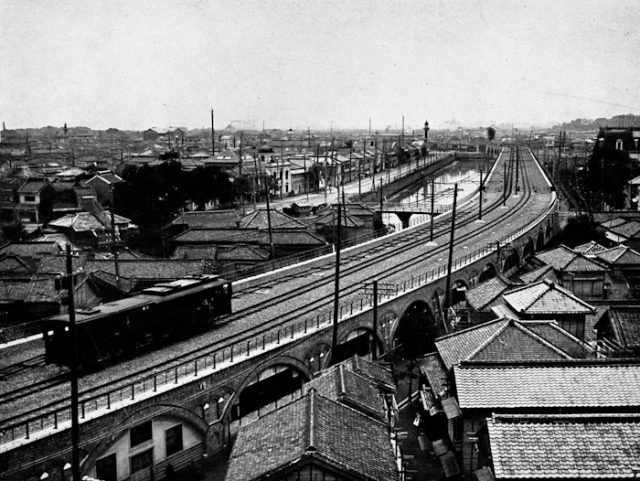

レンガアーチの高架橋を建設

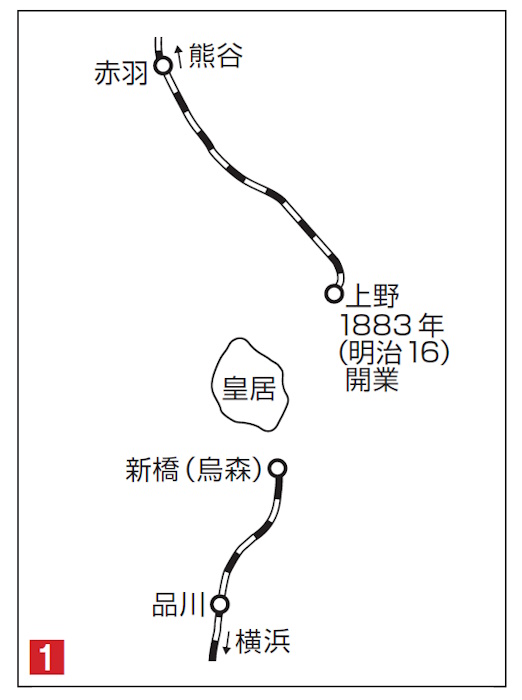

山手線の端緒は、1883年(明治16)の上野駅開業時に遡ぼる。当時の日本鉄道が上野〜熊谷(埼玉県)間を開通させ、先に開業していた新橋と上野を結べば東海道と東北方面がつながる──と考えるところだが、その区間は江戸時代

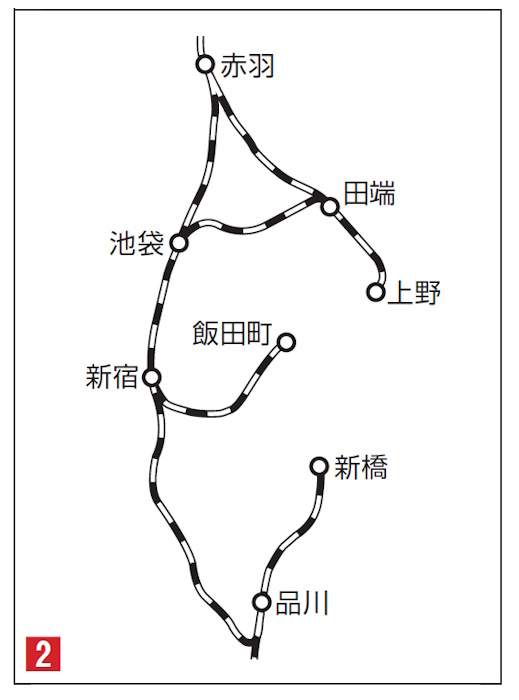

から人口密集地で用地の買収が困難。そこで品川から西側の山の手(丘陵地)を通り、赤羽までの路線が造られた(明治18年)。これが「山手線」の名称の由来である。

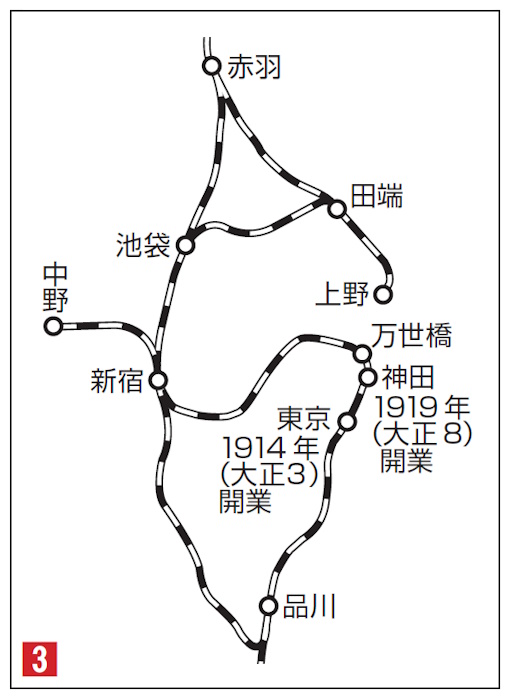

1903年(明治36)、池袋〜田端間が開通し「山手線」と名付けられる。一方、新橋から上野方面へも、じわじわと延伸をしていく。このとき、ドイツから技術者を招聘し複々線の高架橋を建設した(本記事一番上の写真)。

「100年以上前に造られたレンガアーチの高架橋が今も使われています。有楽町〜新橋間に造られた高架下の商業施設『日比谷OKUROJI(オクロジ)』を歩けば、美しい高架橋の造りを通路から間近に眺められます」(杉崎さん)

※杉崎さんの「崎」は正しくはたつさき。

山手線前史|まあるい路線ができるまで