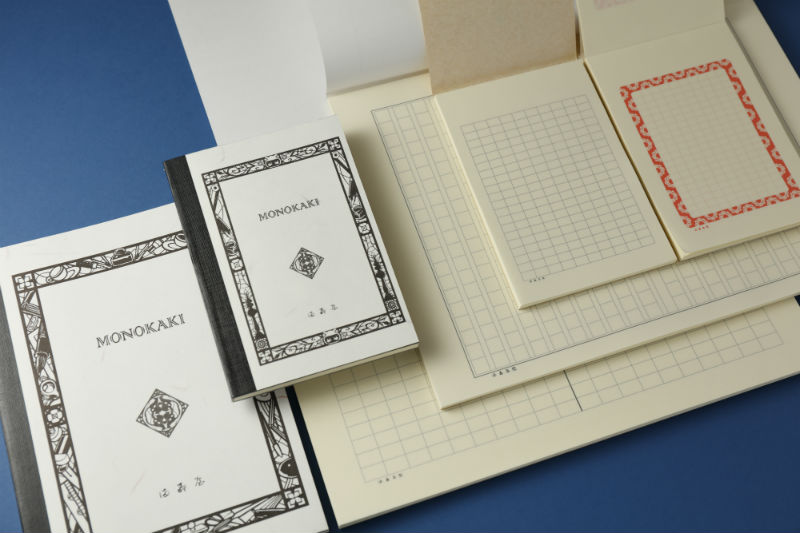

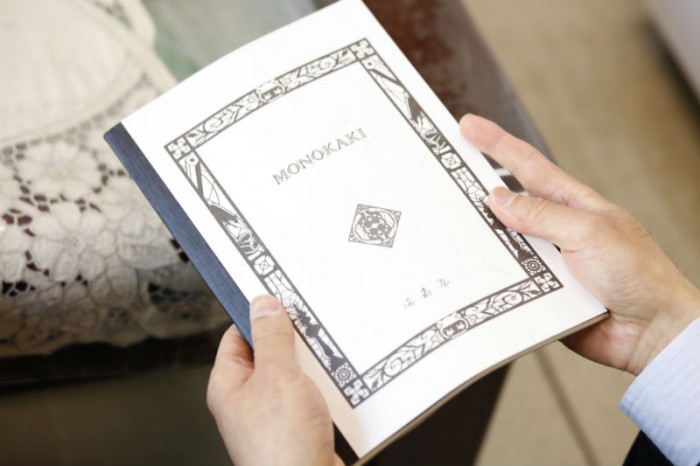

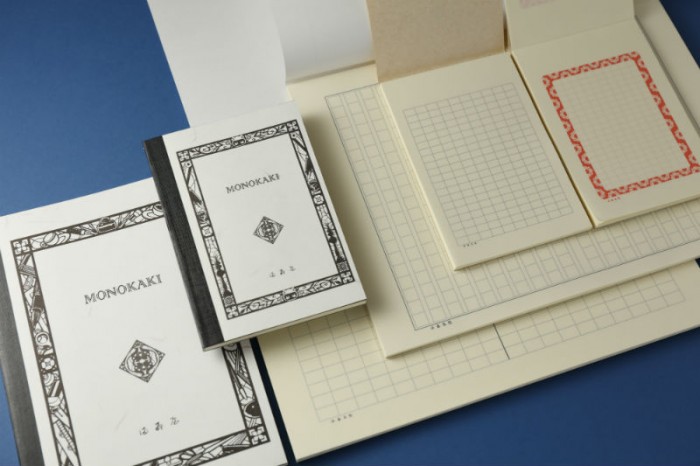

「MONOKAKI」のサイズは、セミB5判(無地1350円+税、罫線1400円+税)、A5判(無地1000円+税、罫線1050円+税)、B6判(無地900円+税、罫線950円+税)、A6判(無地800円+税、罫線850円+税)、ポケットサイズ(無地600円+税、方眼罫600円+税)の5種類。ネーミングは、作家を「物書き」と呼ぶことと、ノートは物を書くものだから。

“万年筆好き”の手元でよく見かけるノート。それが、「文学賞を取れる原稿用紙」で著名な満寿屋の「MONOKAKI(物書き)」です。

6年前に誕生したこのノート、じつは万年筆愛好家たちの強い要望から開発が始まりました。満寿屋の原稿用紙も便箋も書き味には定評があります。その書き味のままノートを作ってほしい、という声が年々、大きくなっていたのでした。

「MONOKAKI」の開発を担ったのは、専務取締役の川口昌洋さん。初めて原稿用紙を手掛けた満寿屋三代目・川口ヒロさんのお孫さんです。

そして納得のいく仕上がりになるまで、5年もの月日を費やしました。いま、熱い注目を集めているこのノートの特徴は5つ。順を追って詳細を説明します。

【特徴①】万年筆用に特注した「クリーム紙」を使用

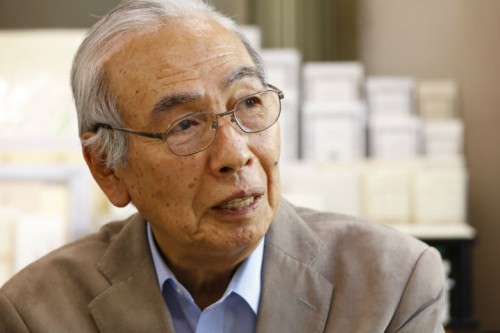

まず、定評あるクリーム紙の誕生について、4代目・川口誠さんに伺いました。

向かって右が舛(ます)屋4代目、川口誠さん(1943年、長野県生まれ)。左は誠さんのご子息で舛屋専務取締役の川口昌洋さん(1976年、東京生まれ)。「満寿屋」は舛屋のブランド名になる。満寿屋の評判を高めた原稿用紙を生み出したのは、3代目の川口ヒロさん(故人)。

「万年筆に向く用紙の第一条件は、吸い込みが早いことです。速乾性がないと、日本語は縦書きですから、書き進むうちに右手がインクで汚れてしまいます。第二に、にじみにくく裏抜けしないこと。さらに、照明の反射で目に負担がかからないよう、クリーム色に。これら厳しい条件をクリアするため、母のヒロとふたり、製紙会社に何日も詰めて試し書きに明け暮れました」

このクリーム紙が誕生したのは、第一次オイルショック(1973年)直後のこと。紙不足だった当時、なんとか用紙を確保して枡目を刷りましたが、書きにくいとの評判が立ってしまいました。それで三代目ヒロさんが一念発起、それまでは既製用紙を用いていましたが、万年筆のペン先に適した紙から作ることにしたのです。

そもそも満寿屋(社名は舛屋)原稿用紙の生みの親はヒロさんです。ですから、悪評は耐え切れなかったにちがいありません。

時代は遡って、少しおませで文学少女だったヒロさんは、進物用砂糖の化粧袋などを商っていた川口商店(舛屋の前身)に生まれました。女学校卒業の頃、通っていた喫茶店の文学サロンで、作家の丹羽文雄から「君の家は紙屋だろ。僕らの原稿用紙を作ってくれよ」と言われたそうです。当時は第二次世界大戦に向かいつつあり、深刻な紙不足が生じて原稿用紙を手に入れるのは難儀な時代でした。

「母ヒロが自分で既製用紙を手配し、いろいろ試作して、原稿用紙の注文も取って納めたのだと思います」(4代目・川口誠さん)

こうして、明治15年創業の川口商店は、上質な原稿用紙を販売する店になっていきます。以後、次々と作家からの注文が相次ぎます。吉川英治、川端康成、久保田万太郎、幸田文、井上靖、高見順、大岡昇平、土門拳、吉行淳之介、水上勉、司馬遼太郎、吉村昭……。

そして華やかな歴史をもつ満寿屋の原稿用紙は、1973年頃にオリジナルのクリーム紙を誕生させて頂点に立ったのでした。

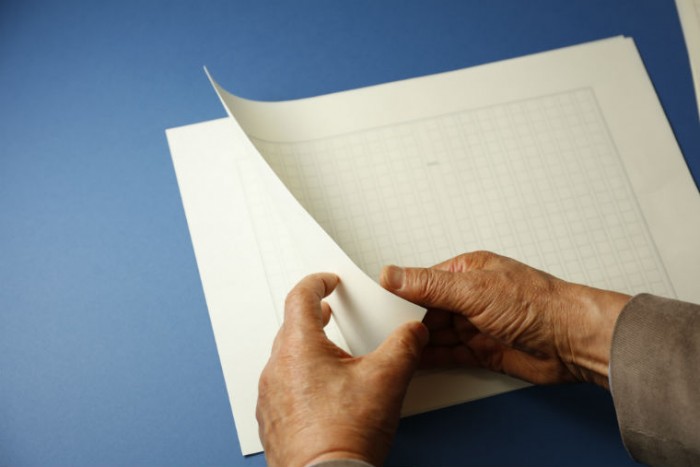

物書きの憧れの的、満寿屋オリジナルのクリーム紙400字詰め原稿用紙。200字詰めも含めて、全部で35種類。満寿屋で用いる用紙は、吟味を重ねたクリーム紙と純白のデラックス紙(既製の手帳用紙)の2タイプのみだ。

ヒロさんの孫である昌洋さんが続けて説明してくれます。

「光沢があってツルツルし、万年筆のペン先が滑りやすい紙は、長時間書いていると疲れてきます。その点、かすかな引っかかりのあるクリーム紙は、自分のリズムで緩急自在にペン先を動かせるので、疲労感が軽減されます」

【特徴②】太字の万年筆でも余裕の広い罫線

万年筆愛好家でもある昌洋さん。ですから罫線の幅にも思いを巡らせました。なぜなら、万年筆に凝れば凝るほど、太い字幅を好む傾向があるからです。通常のノートは7ミリ幅ですが、それでは太字や極太字で書くには少し窮屈。ということで、9ミリ幅に決定しました。

少し濃いめのグレィの罫線が、地色のクリーム色からシャープに立ち上がり、洗練された風情を醸し出しています。

ちなみに、「MONOKAKI」には無地のタイプもあり、クリーム色の色合いと用紙の質感とが相まって、なんとも優しげな趣です。

【特徴③】開きやすいように工夫された製本

「MONOKAKI」は1冊160ページ(ポケットサイズのみ128ページ)で、厚さは約9ミリ。ノートの使い勝手を考慮して、糸で綴じる束の枚数を少なくしています。そのぶん束の数が多くなって手間も経費もかかりますが、こうすれば、どのページも開きやすくなります。つまり、ノートを開いた面がどこでも水平面に近くなるわけです。

こうした配慮ができたのも、満寿屋ならでは。ノート作りを企画してから、細かな注文を受けてくれる腕のいい製本工場を探しに探し、完成するまで5年という時間を費やせたからです。

【特徴④】ノートカバーを付けても紙面に段差ができない見返し

ここまで配慮されているのかと驚いたのが、「見返し(表紙と本体の接合を補強する用紙)」です。一般のノートでは見られないほど、かなり厚めの紙が使われています。その訳は、革などのノートカバーに入れた場合、カバー内側の厚み(ノートの表紙や裏表紙を挟み込む部分)で、開いたノートの紙面に段差ができないように、との工夫です。

詳細を伺えばうかがうほど、「MONOKAKI」ノートへの想いが熱く伝わってきます。

【特徴⑤】文具をモチーフにした表紙の飾り罫

一見、大学ノート風な体裁の「MONOKAKI」、罫と無地2タイプの表紙の飾り罫をよくよく見ると、インク瓶、筆、硯、Zライト、消しゴム、ルーペ、鉛筆、そして万年筆と、あらゆる文房具が切り絵で描かれています。このデザインも、昌洋さんが探し出した切り絵作家に依頼したもの。気がついた人だけが思わず微笑む遊び心満載です。

満寿屋の商品の一部。左から、ノート「MONOKAKI」N5(A5判)無地1000円+税、N7(A6判)罫線850円+税。原稿用紙108(ルビの罫なし)50枚450円+税、107(ルビの罫あり)50枚450円+税。ハガキサイズM2グレー50枚250円+税、M13赤・紺・茶の罫線が各20枚380円+税。会社の一角が販売コーナーになっているので、直接訪ねて購入もできる。

機能性と実用性、そして、熱い想いが込められた、いわば「用の美」を体現したノート「MONOKAKI」。三代にわたる熟慮を重ねたノートは、まさに現代の逸品なのです。

舛屋

住所/東京都台東区浅草5-70-11

TEL03-3876-2300

営業時間9時〜18時(土日祝は定休)

取材・文/塙 ちと

工芸分野を中心に取材するライター。著書に『書斎の極上品』(電子書籍)、『個人美術館を行く』(いずれも小学館)、『男のきもの雑学ノート』『男のきもの達人ノート』(いずれもダイヤモンド社)など。

撮影/田中良知

※ 愛用者急増中の「1000円万年筆」 その驚きの機能と書き味は?

※ 万年筆に親しむ極意~意外と知らない多彩なインク選びのコツ