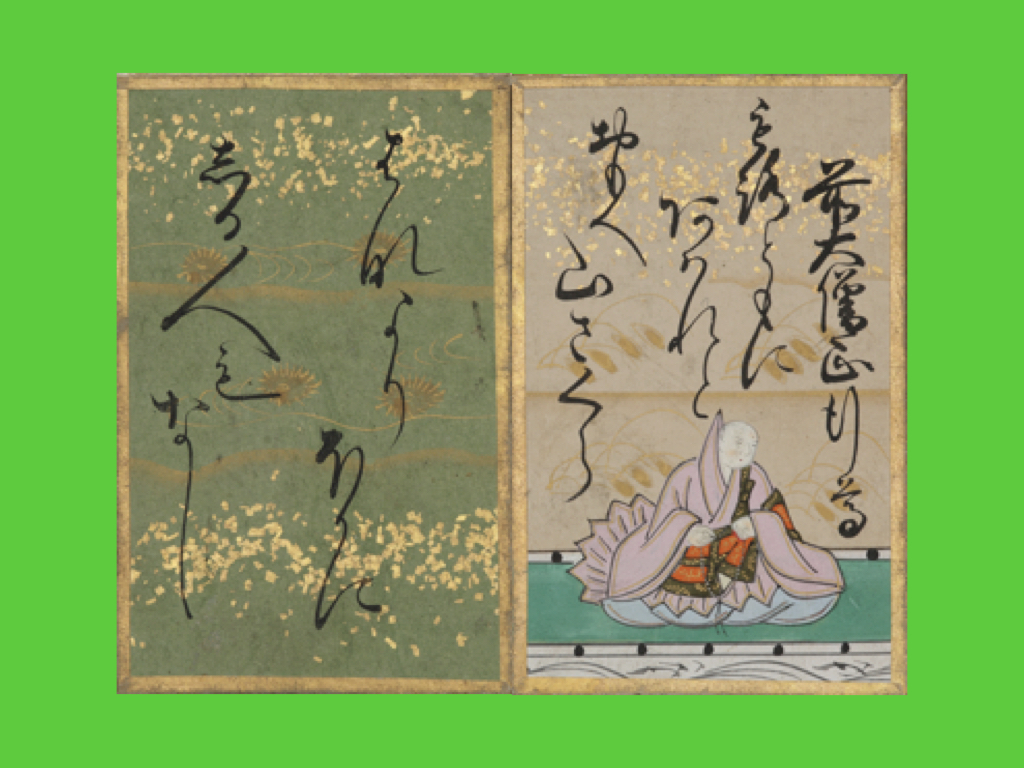

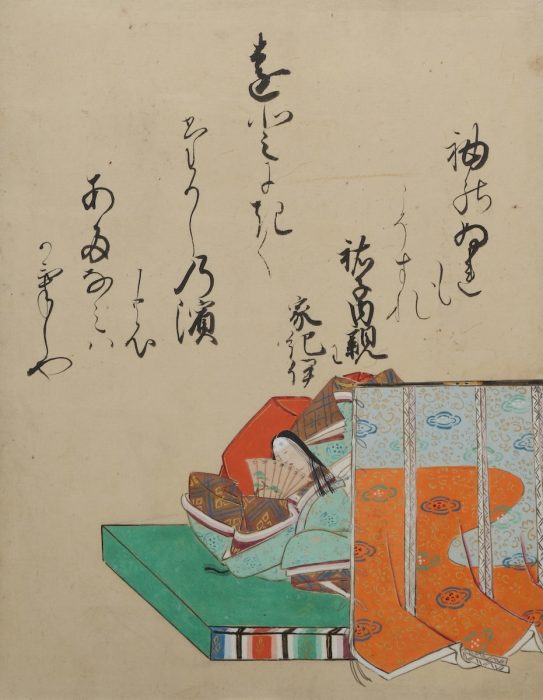

祐子内親王家紀伊(ゆうしないしんのうけのきい)は、平安時代の院政期(11世紀後半から12世紀初頭)に活躍した女流歌人です。後朱雀天皇の皇女である祐子内親王に仕えた女房の一員であり、母も同じく祐子内親王家の女房を務めていたため、長く宮廷に出仕していました。

人物像については詳しい伝記は伝わっていませんが、父は平経方(たいらのつねかた)だといわれています。当時の宮廷サロンでは、多くの歌合(うたあわせ)が開かれていましたが、紀伊はそこでも屈指の歌人として名を馳せ、「一宮紀伊」や「紀伊君」とも呼ばれ、女房三十六歌仙の一人に数えられるなど、当時を代表する歌人の一人です。

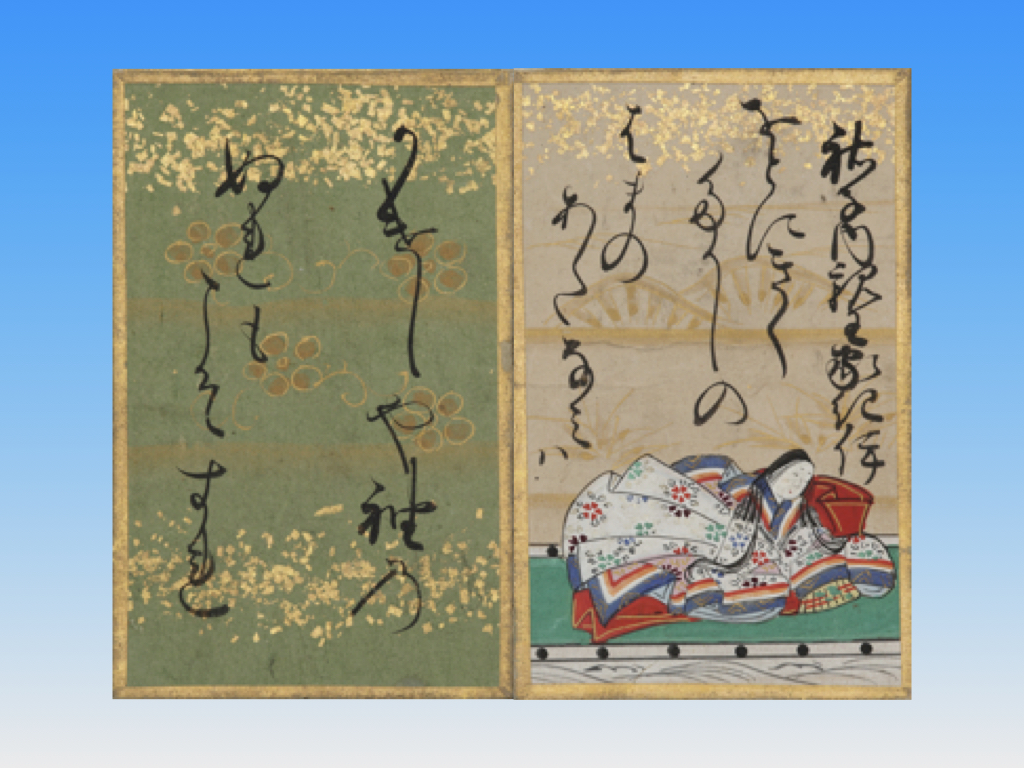

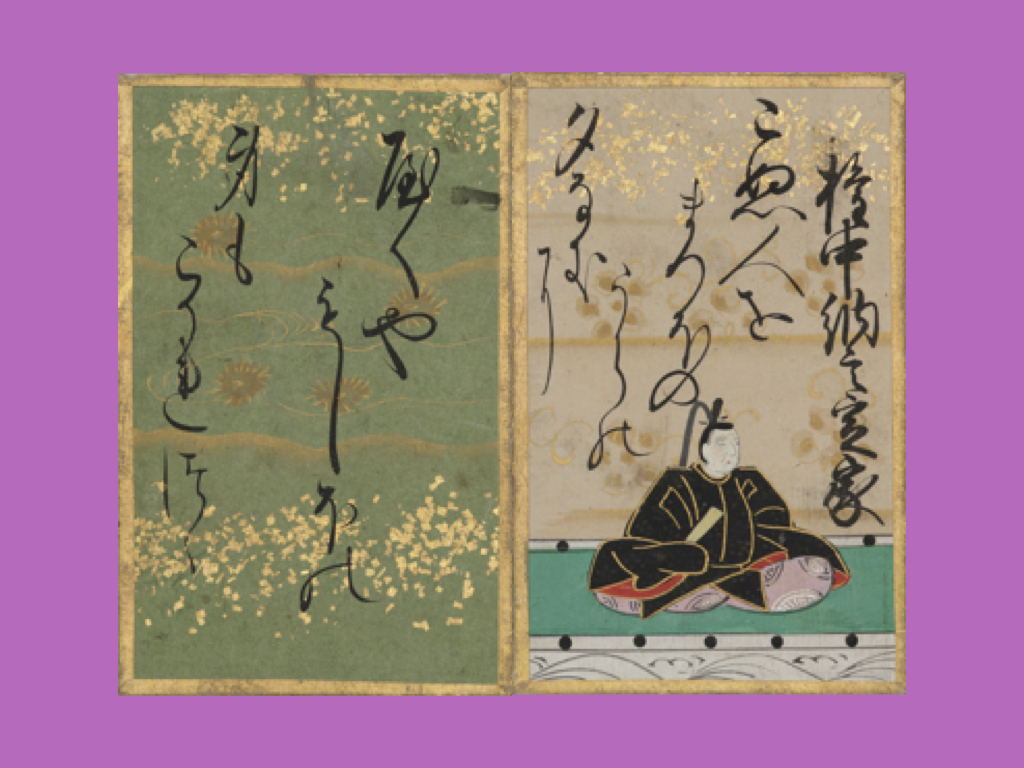

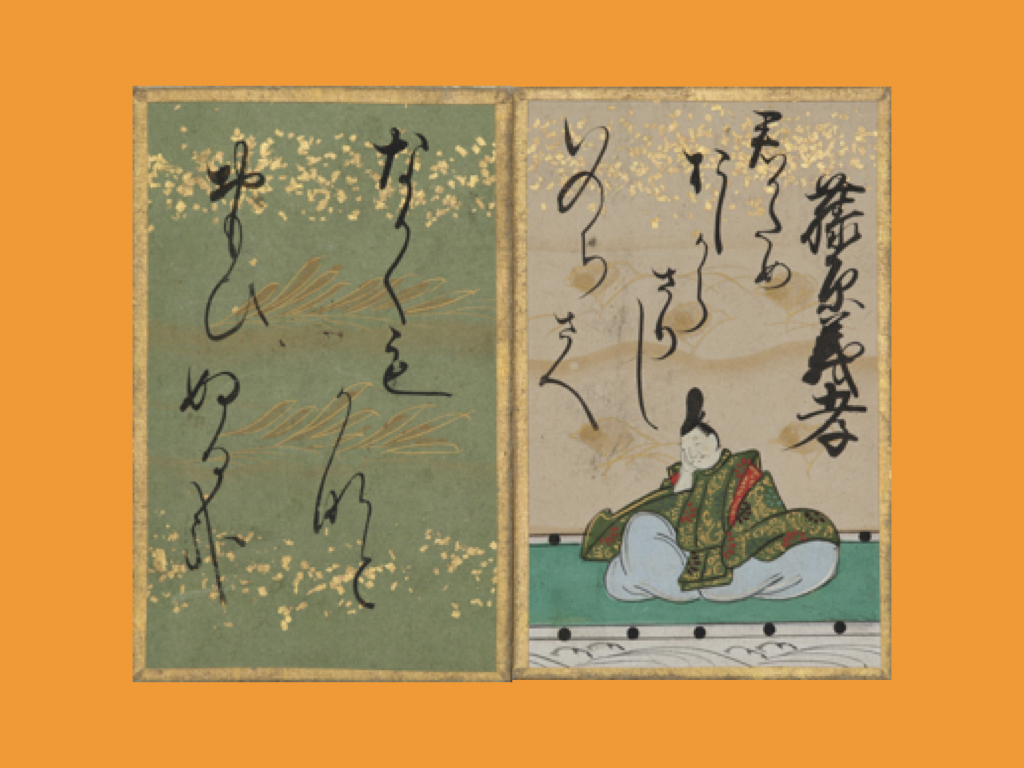

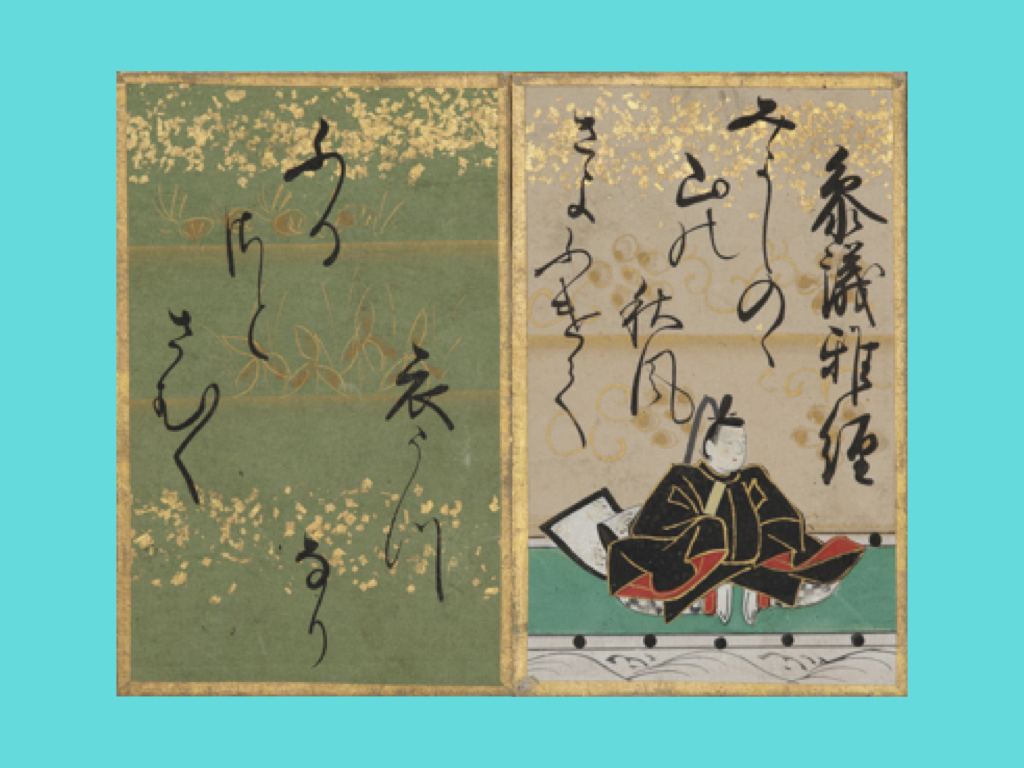

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

祐子内親王家紀伊の百人一首「音に聞く~」の全文と現代語訳

祐子内親王家紀伊が詠んだ有名な和歌は?

祐子内親王家紀伊、ゆかりの地

最後に

祐子内親王家紀伊の百人一首「音に聞く~」の全文と現代語訳

音にきく たかしの浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ

【現代語訳】

噂に名高い高師の浜のいたずらに立つ波はかけますまい。袖がぬれると大変ですから。噂に名高い浮気なあなたの言葉は、心にかけますまい。あとで袖が涙で濡れるといけませんから。

『小倉百人一首』72番、『金葉集』469番に収められています。『金葉集』の詞書(ことばがき、和歌の前書きのこと)によれば「堀河院艶書合(ほりかわいんけそうぶみあわせ)」という宮中の歌合でした。この歌合では、男女が組になって恋の歌を詠み合い、その技量を競ったのです。

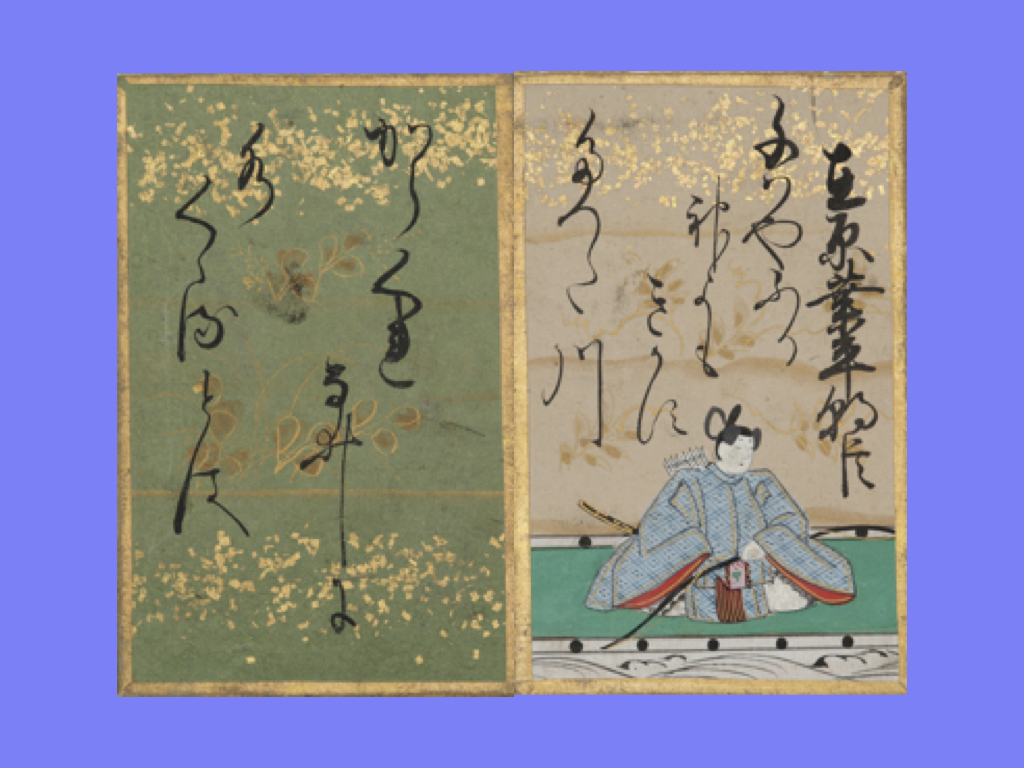

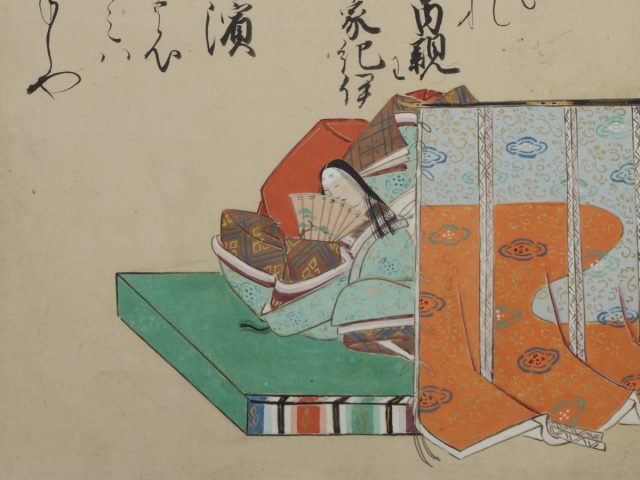

相手は当時29歳の美男子として知られた藤原俊忠(ふじわらのとしただ)で、彼から「人しれぬ 思いありその 浦風に 波のよるこそ 言はまほしけれ(人知れずあなたを思っているので、荒磯の浦風に波が打ち寄せるように、夜にはこの想いを伝えたい)」という歌が贈られました。それに対する返歌として詠まれたものです。

贈歌の「荒磯の浦」に対して「高師の浜」、「あり・よる」の掛詞に対して「高し・かけ」、「浦・波・寄る」の縁語に対して「浜・波・ぬれ」と応じているこの歌は、まさに大人の女性の品格と知恵を示す傑作といえます。

70歳という年齢の女性が、若い男性からの戯れの恋歌を軽やかにかわしながらも、その技巧の見事さで相手を圧倒する様子が目に浮かびます。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

祐子内親王家紀伊が詠んだ有名な和歌は?

「女房三十六歌仙」の一人にも選ばれている祐子内親王家紀伊の歌をご紹介します。

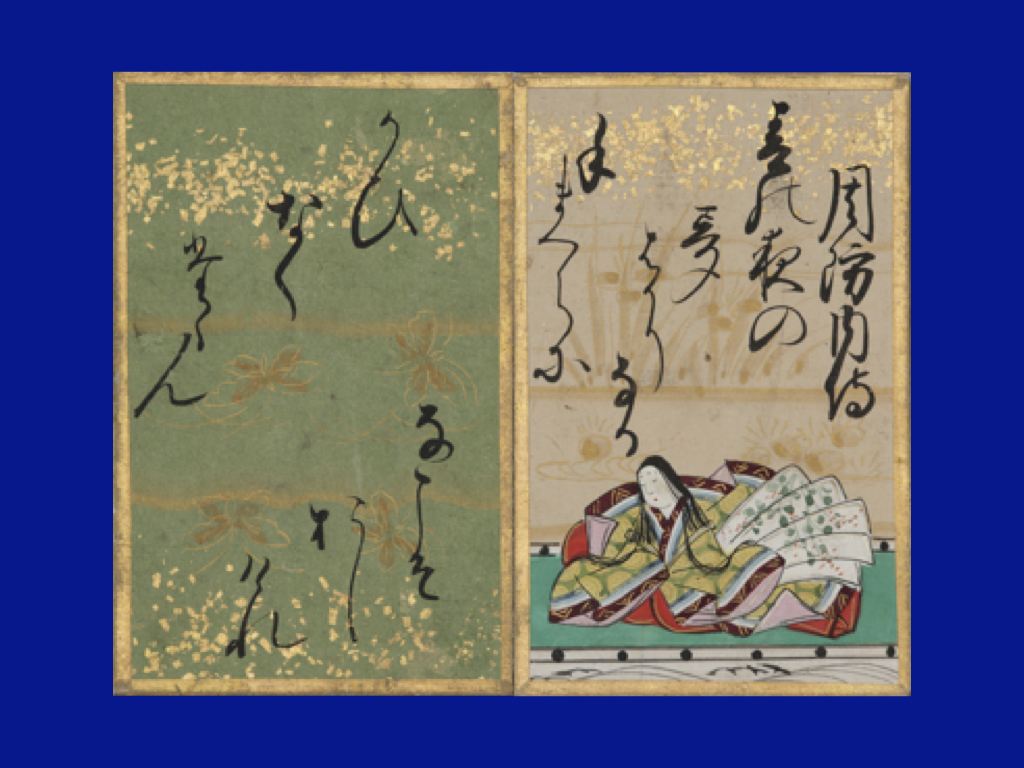

うらむなよ 影見えがたき 夕月夜 おぼろけならぬ 雲間まつ身ぞ

【現代語訳】

恨まないで下さい。今日の夕方は、月の見えにくい朧月夜。雲が晴れるまで待たなくてはならない我が身です。

『金葉集』483番に収められています。「おぼろけならぬ」は「ありきたりでない」「並大抵でない」という意味で、ここでは月と雲の情景を重ねて、自分の心境の複雑さや事情をやわらかく表現しています。また「雲間まつ身ぞ」は「雲の絶え間を待つ我が身」で、相手の訪問をただ単に断るのではなく、何か差し障り(事情)があることを暗に示しているのです。

詞書には「人の夕方まうでこむと申したりければよめる」とあります。ある人が夕方に訪ねてくると言った際に、相手を傷つけずに断るための表現であり、平安時代の宮廷での礼節や微妙な人間関係を反映しています。つまり、祐子内親王家紀伊は女性としての繊細な心遣いを示しつつ、雅な表現を用いて距離を置いているのです。

祐子内親王家紀伊、ゆかりの地

祐子内親王家に出仕したこと以外は、伝記的な話はほとんど知られていません。

高石神社

歌に詠まれた「高師の浜」は、古くから白砂青松の美しい海岸として知られ、多くの和歌の舞台となりました。現在の大阪府高石市にある高石神社にはこの歌の歌碑が建てられています。

最後に

「音に聞く~」の歌は、単なる恋の歌を超えて、人生の達人が示す品格と知恵の結晶といえます。70歳という年齢で若い男性の戯れの歌に対し、ユーモアと品位を兼ね備えた返歌を詠む彼女の姿は、現代を生きる私たちにも多くのことを教えてくれます。

年を重ねることで得られる人生の余裕、経験に裏打ちされた知恵、そして何事にも動じない心の平静さ。平安時代の女性たちの知恵と品格に触れることで、私たち自身の人生もより豊かなものになることでしょう。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp