昭和33年生まれ。法政大学文学部卒業。西武百貨店系洋書店などを経てフリーに。書評、コラムなど幅広い分野で執筆。著書に『ときどき、京都人』など。

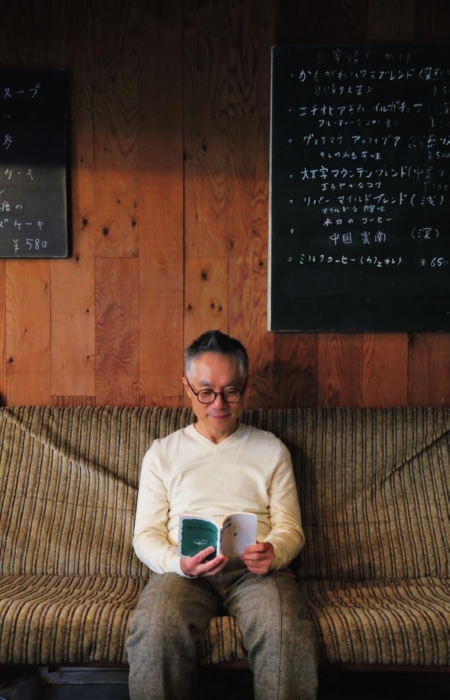

自宅近所の行きつけの喫茶店で、お気に入りの新書を読んでいるのは、永江朗さんだ。

書評家でもある永江さんは、いわば「本選び・本読み」の達人だ。月の読書は20冊超。そのうち5〜6冊を新書が占める。

そんな達人は、新書をどう捉えているのか。

「何かを知りたかったら同テーマの新書を3冊読めばよい」

「一般の書籍と異なり、新書は棚から7割、平積みから3割、という売れ方をします。平積みの新刊より、棚差しのロングセラー本のほうが人気が高いのです」

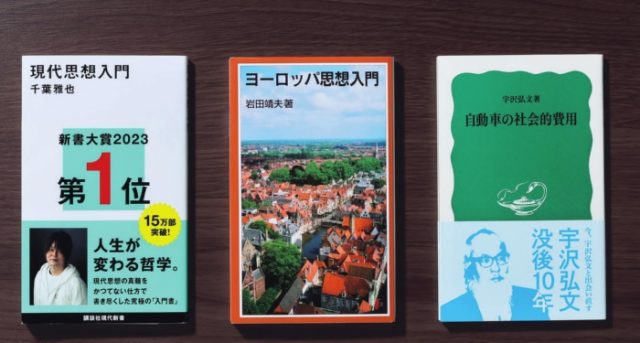

書店の新書棚には、読み継がれてきた「確かな本」が多いということだ。永江さんが推す『自動車の社会的費用』は50年前に発行された新書だが、ここで抽出された視点は、今も有効だ。

「例えば、何かを知りたいとき、私は新書の棚から同テーマの本を3冊選びます。1冊だと偏る場合もありますが、3つの方向から光を当てると、物事が立体的に見えてきます。3冊でそのテーマ全体の見当がつくんですね」

現代思想に興味があるならば、ジュニア向けに書かれた『ヨーロッパ思想入門』で基本を押さえ、気鋭の哲学者・千葉雅也の『現代思想入門』で新しい見方を得る。ここにあなたの好みの1冊を加えれば、現代思想が俯瞰できる、というわけだ。

宇沢弘文著 岩波新書(電話:03・5210・4000) 902円

経済学者・宇沢弘文が、自動車中心に回る日本社会に対し、交通関係の整備費用、自動車事故の人的損失額など費用面から鋭く、公共とは何かを問う。「半世紀前の本ですが、考え方はいささかも古びていません」(永江さん、以下同)

(中)『ヨーロッパ思想入門』

岩田靖夫著 岩波ジュニア新書(電話:03・5210・4000) 1089円

「青少年向けに書かれた岩波ジュニア新書の一冊ですが、内容の質はまったく落ちていません。本書で、西洋思想の源流が手に取るようにわかります」。本書では、ギリシア思想とヘブライ信仰のふたつから、西洋思想の核心に迫る。

(左)『現代思想入門』

千葉雅也著 講談社現代新書(電話:03・5395・5817) 990円

1960~90年代の「現代思想」について、気鋭の哲学者がどこまでもわかりやすく語る。「立命館大学の学部での講義がベースなので、語り口も平易です。学習の仕方の解説もあり、独学者にとってのよいガイドにもなりますね」

新書は社会の鏡

栗田路子ほか著 ちくま新書(電話:03・5687・2601) 1034円

夫婦同姓が法律で強制されているのは実は日本だけだという。では諸外国は? 世界の事情を紹介する。「従来、論壇誌や総合誌が担っていた検討課題を設定する機能が、新書に移りました。本書はその好例。社会の今が見えます」

(左)『言語の本質』

今井むつみ、秋田喜美著 中公新書(電話:03・5299・1730) 1056円

「本書は、オノマトペを鍵に言語の成り立ちについて探ろうというもの。専門家でなくてもわかりやすく、大いに話題になりました」。結果、23万部超のベストセラーに。

永江さんは、新書から「現代社会のテーマ」を見出す、という読み方もできるという。「新書は社会を映す鏡」だからだ。

「雑誌メディアが元気な頃は、月刊誌や論壇誌が、現代社会の問題点を明らかにしていましたが、その役割を新書が担っています。新書はデザインもサイズも定型ですので、フットワークが軽く、新鮮なテーマを出しやすいのです」

例として持ち出したのが『夫婦別姓』だ。

「日本ですと、別姓か、同姓か、という二項対立になりがちですが、世界を見渡すと多種多様です。他の国ではどうなっているのか。同姓、別姓にはどんな問題があるのか。『夫婦別姓』を読むと、たちどころにわかります」

永江さんが「日常とアカデミズムを上手に接続した」と評価するのが『言語の本質』だ。「言語への関心の高まり」がここから窺えるのだという。

「コーヒー2杯分で新書が買えるのですから、安いものです」

取材・文/角山祥道 撮影/奥田珠貴 撮影協力/京都・かもがわカフェ

※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。

1