ある程度の歳になりますと、よほど親しい友人でもない限り、本音で意見してくれたり、苦言を提してくれる人などいないものです。若い人からも、徐々に敬遠されるようになってきますと、諫言(かんげん)されることもなくなります。ことによると、最も身近な、長年連れ添った伴侶からも、構われなくなっている方もいらっしゃるかもしれません。

そうなってから始まる「長い老後」と呼ばれる生活にあって、考え方の柔軟さを保ち、激しく変化する社会へ順応するためには、何らかの指針を持っていた方がいいのかもしれません。

温故知新の諺の如く、先人が残してくれた言葉や金言にヒントを得てみてはいかがでしょう。

今回の座右の銘にしたい言葉は「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」 です。

目次

「脚下照顧」の意味

「脚下照顧」の由来

「脚下照顧」を座右の銘としてスピーチするなら

最後に

「脚下照顧」の意味

「脚下照顧」について、『⼩学館デジタル⼤辞泉』では、「禅家で、足もとに気をつけよの意。自己反省、または日常生活の直視を促す語」とあります。「脚下」は「自分の足元」を指し、「照顧」は「ていねいに照らして振り返る」という意味。つまり、「まずは自分の足元をよく見なさい」ということです。しかし、この言葉が示すのは単に物理的な足元ではありません。

この言葉の核心は「自分自身をしっかりと見つめ直す」ことにあります。他人の言動に目を向ける前に、まず自分の行いや心の在り方を省みる。遠くの理想や目標ばかりに目を奪われるのではなく、今この瞬間の自分の立ち位置を正確に把握する。これが「脚下照顧」の本質的な教えなのです。

現代社会では、SNSなどで他人の生活と自分を比較したり、将来への不安に心を奪われたりしがちです。しかし、この言葉は私たちに「今ここにいる自分」に意識を向けることの大切さを教えてくれます。

「脚下照顧」の由来

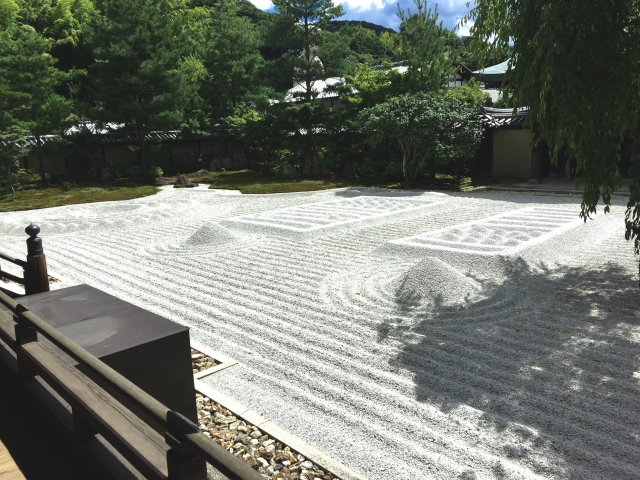

禅宗の修行場、特に座禅堂の入り口にこの言葉の木札が掲げられているのを、ご覧になったことはありませんか? 修行僧が堂に入る際、足元を整え、履物をきちんとそろえる動作を通して、心の乱れを正す、そんな教えが込められています。

禅の世界では、「身の回りの小さな動作こそが心の状態を映す」といわれています。

たかが足元の支度、されど足元の支度。履物を揃えるという一見些細な動作の中に、自分を整え、落ち着きを保つ知恵が詰まっているのです。

また、禅の修行において、悟りを求める僧たちは往々にして高遠な理想や難解な教義に心を奪われがちでした。しかし、真の悟りは遠い場所にあるのではなく、今この瞬間の自分の足元、つまり現在の自分自身の中にこそあるのです。

「脚下照顧」を座右の銘としてスピーチするなら

単なる知識の披露ではなく、自分自身の人生体験と結びつけて語ることが重要です。

スピーチでは、抽象的な解説よりも具体的なエピソードを交えることで、聞き手の心に響く内容になります。また、説教じみた口調は避け、同世代の仲間として共感を呼ぶような温かい語りかけを心がけましょう。以下に「脚下照顧」を取り入れたスピーチの例をあげます。

今を大切に生きることを語るスピーチ例

私の座右の銘は「脚下照顧」です。禅の言葉で、文字どおりには「足元をよく見よ」という意味です。

あるとき、私は趣味の登山で小さな失敗をしました。景色ばかりに気を取られ、足元の岩に気づかず滑ってしまったのです。幸い怪我はありませんでしたが、そのとき、ふとこの言葉を思い出しました。「足元」とは、今自分がいる場所や立場のことです。

私たちはつい、過去や未来に心を飛ばしてしまいます。でも、人生の一歩一歩は今この瞬間の積み重ね。足元を見ずに前へ進もうとすれば、どこかでつまずく。

この言葉は、禅宗の修行堂の入口にも掲げられ、履物をそろえる所作とともに、心を整える意味があるそうです。履物を整えるという小さな行為が、その人の生き方を映す。そう考えると、日々の過ごし方が変わります。

だから私は、どんなときも「まず足元から」と自分に言い聞かせています。これは失敗を防ぐだけでなく、今を大切にするための習慣にもなりました。皆さんも、ぜひ今日から、自分の足元を照らす時間を持ってみてはいかがでしょうか。

最後に

「脚下照顧」は、人生経験を重ねたサライ世代にとって、特別な意味を持つ言葉といえるのではないでしょうか。若い頃は前だけを見て走り続けることも必要ですが、人生の後半を迎えた今だからこそ、一度立ち止まって自分自身を見つめ直すことの価値を実感できるのです。他人と比較することなく、自分らしい人生を歩んでいく。そんな生き方を教えてくれる言葉です。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com