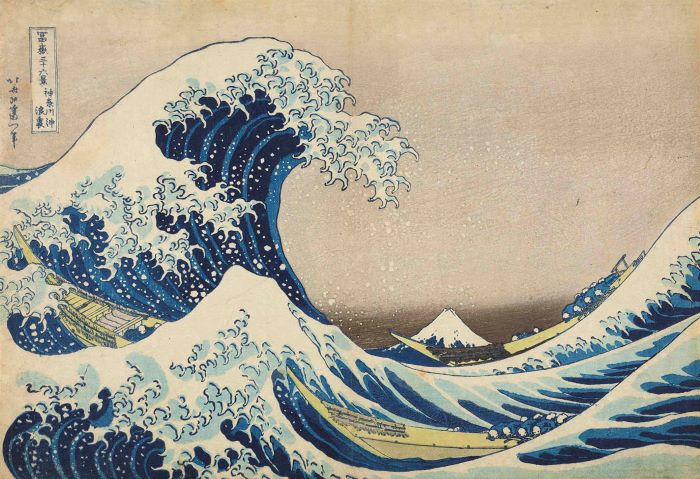

日本はもとより世界中の芸術家に影響を与えたと言われる浮世絵。江戸時代の人々の暮らしに彩りを与え、最新情報を届ける、まさに現代メディアのさきがけでした。現在でも多くの人々を魅了する浮世絵ですが、絵に込められた意味や作者の意図、歴史的背景などを知ることで、より深く楽しむことができます。

國學院大學文学部教授・国際浮世絵学会常任理事の藤澤紫さんが監修した『楽しく脳活 クイズで学ぶ浮世絵入門』(小学館)は、クイズ形式で学ぶ、浮世絵の入門書。問題を解いていくだけで、江戸の暮らしや遊び心もわかり、浮世絵鑑賞が100倍楽しくなります。

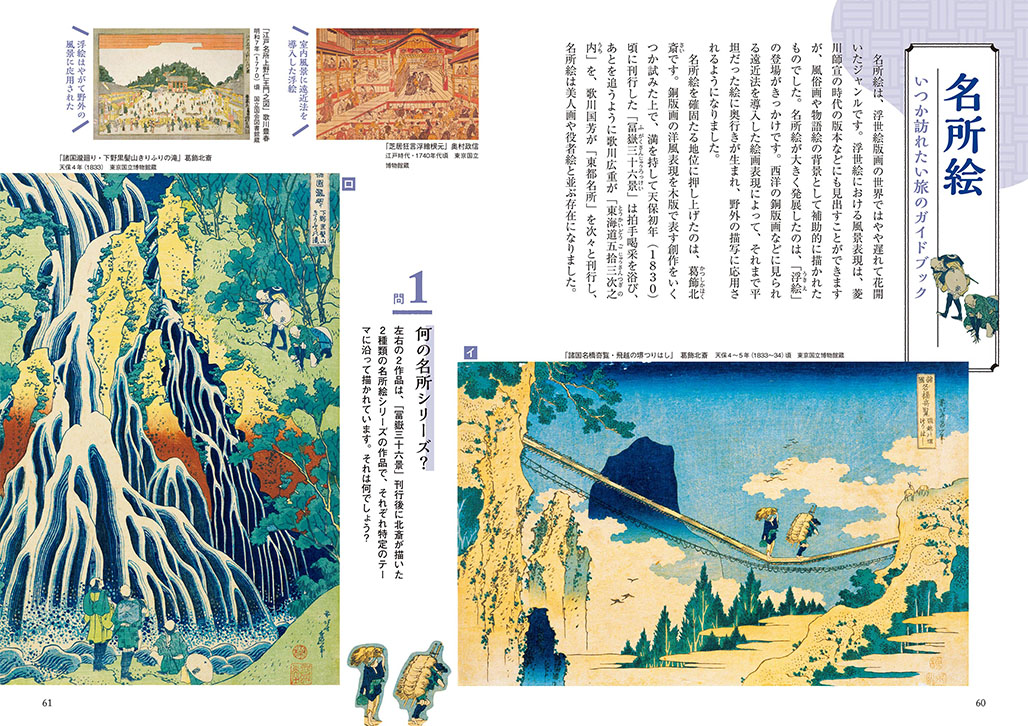

そこで今回は、『楽しく脳活 クイズで学ぶ浮世絵入門』から江戸時代に開花した歌舞伎を題材とした役者絵と、1万点以上の作品を残したと言われる歌川国貞に関するクイズをご紹介。丁寧に彫った木版を用い、何色も重ね摺りした浮世絵版画だからこその魅力を味わえます。

監修/藤澤紫

絵師の登竜門! 人気スターのブロマイド【役者絵】

役者絵は、江戸時代に開花した歌舞伎を題材とした、美人画と並ぶ人気の浮世絵です。上演中の舞台姿を描いたため、版元は演目や配役などの情報を迅速に入手し、制作に取りかかりました。現代のスターのブロマイドの役割を果たし、安定した需要が見込めたため、若手絵師たちにも作画の機会が多くありました。歌舞伎愛好家が最も欲した舞台姿以外にも、楽屋風景や役者の日常を描いたものなど、さまざまな役者絵があります。

当初、役者絵を得意としたのは鳥居清信(とりいきよのぶ)率いる鳥居派で、役者であった清信の父・清元(きよもと)が力強い体の動きや迫力ある表情を描き出す「瓢簞足(ひょうたんあし)・蚯蚓(みみず)描き(※)」といった独自の手法を生み出して人気となりました。

※ 瓢簞足・蚯蚓描きとは、役者の体をくびれた瓢簞のような手足の形態と、蚯蚓の這っているような曲線で描き出す手法をさす。とくに荒事を演じる役者の筋骨の力強さを強調する効果があった。

その後18世紀半ばに、勝川春章(かつかわしゅんしょう)や一筆斎文調(いっぴつさいぶんちょう)らが写実的な描写で役者似顔絵を定着させ、その後の役者絵の潮流になりました。

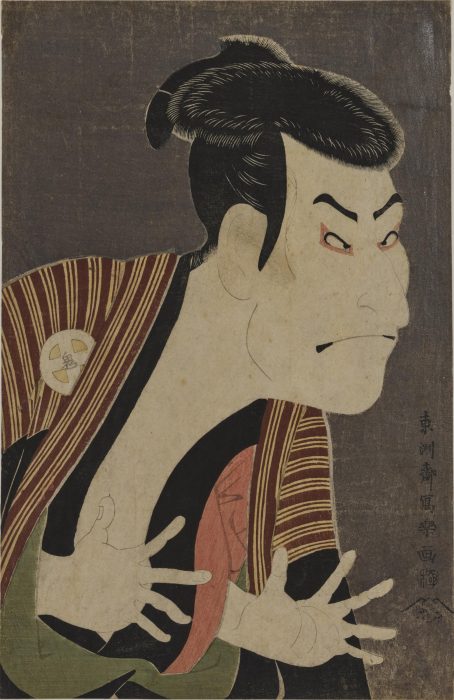

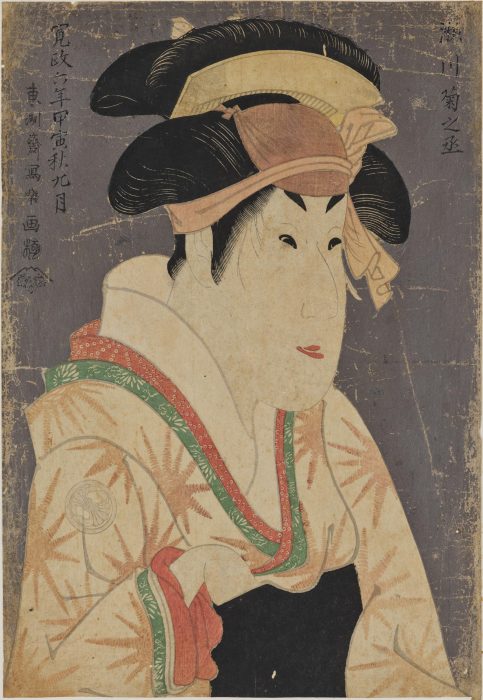

東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)は寛政6年(1794)5月、版元・蔦屋重三郎(蔦重)からデビュー。その後わずか10か月で忽然と姿を消した絵師です。

新人絵師は、版本の挿絵などで経験を積んだのち一枚絵を手がけるのが一般的でしたが、写楽はデビューの際に、いきなり大判錦絵の「役者大首絵」を28作も刊行。顔の特徴をリアルに描き、江戸庶民を驚かせました。

問1 東洲斎写楽のデビュー作に施されたキラキラ背景の正体は?

東京国立博物館蔵 出典:ColBase

東京国立博物館蔵 出典:ColBase

写楽のデビュー作、28枚のうちの2作品です。インパクトのある役者の描き方だけでなく、28枚すべての背景には役者たちの姿がキラキラと際立って見える特別な細工が施されていて、江戸の庶民を驚かせました。その技法を何というでしょうか。次の中から選んでください。

1.雲母摺(きらずり)

2.空摺(からずり)

3.ぼかし摺

1万点超の作品を世に送り出す【歌川国貞】

歌川国貞(うたがわくにさだ/三代豊国※)は10代半ば、役者絵と美人画で人気絶頂の歌川豊国に弟子入りしました。

22歳頃に美人画でデビューすると、版本の挿絵や役者絵など、多彩なジャンルの作品を巧みに描き、たちまち浮世絵界の第一線に躍り出ます。親近感のある色香をもった美人画を得意とする一方で、的確な描写力で描いた役者絵も人気を博し、多くの役者ファンを魅了しました。

嘉永6年(1853)出版の評判記『江戸寿那古細撰記(えどすなごさいせんき)』に「豊国(国貞のこと)にがほ、国芳むしや、広重めいしよ」と記されるとおり、確かな観察眼に基づいた丁寧な描写が特徴で、色鮮やかで斬新なアイデアが随所に盛り込まれています。

79歳で生涯を終えるまで、歌川派の総帥として多数の門人を率いて、1万点以上にのぼる作品を残したといわれています。

※天保15年(1844)、豊国を襲名し、二代を名乗ったが、すでに師匠の豊国が死亡した文政8年(1825)、豊国の養子の豊重が二代を襲名していたため、現代は混乱を避けるため三代豊国と呼ばれている。

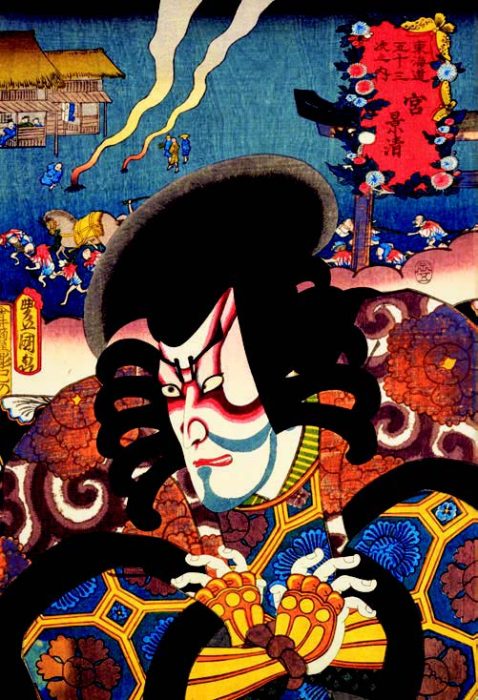

問2 この役者は誰?

国立国会図書館デジタルコレクション

この絵は「役者東海道」という、人気役者と宿場を組み合わせて描いたシリーズです。上部には東海道五十三次の宮宿の様子も描かれています。手前の役者は誰でしょう。

<Hint>

当時大人気を誇っていた名優です。自殺により急逝しました。屋号は成田屋。

【問題の答えと解説は次のページに続きます】