現在BS NHKで再放送中の「連続テレビ小説」『チョッちゃん』(1987年前期)が、目の肥えたドラマファンの間ですこぶる評判が良い。黒柳徹子の母・黒柳朝さんによる自伝エッセイ『チョッちゃんが行くわよ』(主婦と生活社)を原案とした本作の豊潤な物語性、ふくよかな行間、優れた文学性に心を奪われる視聴者は多く、「掘り出し物の名作」との呼び声が高い。

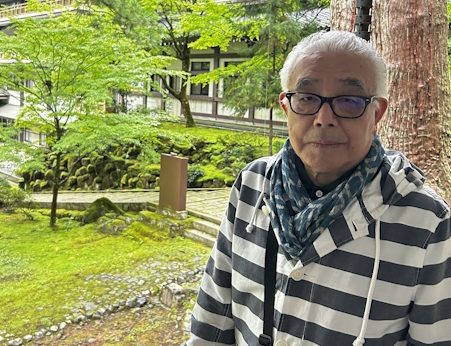

その『チョッちゃん』が、10月11日に再放送の最終回を迎える。脚本を手がけた金子成人さんにインタビューし、この名作がいかにして生まれたのかを聞いた。金子さんは『向田邦子新春シリーズ』(TBS)や大河ドラマ『義経』(2005年/NHK)など数々のドラマの脚本を手がけ、近年では『付添い屋・六平太シリーズ』『かぎ縄おりんシリーズ』(ともに小学館)など時代小説の著者としても知られる。

「これ俺が書いたのかな?」

──金子さんご自身も『チョッちゃん』の再放送を毎朝ご覧になっているとか。38年ぶりに見るご自身の作品はいかがですか。

金子成人さん(以下、金子) なにしろ38年前の作品なのでだいぶ忘れてることも多く、「これ俺が書いたのかな?」と思うシーンもいくつかあったりして(笑)。87年の本放送当時は飛び飛びでしか見ていなくて、ビデオも残っていないので。

──「これ俺が書いたのかな?」というのは、いいほうに作用した「意外さ」ということですか?

金子 そう、いいほうの意外さ。「へー、俺こんな台詞やシーンが書けたのか」という気持ちと、とにかく役者さんたちが良いと、改めて感じ入っています。もう手元に台本が残っていないので見比べる術はないけれど、書きながら想像していたよりはるかにいいシーンになっていることが多かった。登場人物が役者さんの身になってるというか、血肉になった芝居をしていますよね。

──豊かな行間を残して、説明しすぎず、視聴者をとても信頼してくれているのを感じます。「朝ドラ」らしい微笑ましさや優しさがあるのに、質実剛健で骨太で、ときに文学的というか。

金子 そう? 僕はあんまり文学的じゃないんだけど(笑)。説明しすぎないのは、当時から自分を戒めていました。「喋りすぎるな」。これは僕が若い頃倉本聰さんのもとで修行していたときから口を酸っぱくして言われていたことです。最近のドラマは、何でも喋りすぎなんだよね。説明をせずに、芝居をさせればいいのに。しぐさとか表情とか、声のトーンとかでわからせるのが、本当はいちばんいい。そういう芝居のできる役者が『チョッちゃん』にはたくさん出演していました。

脚本家も感動した佐藤慶の演技

──古村比呂さんが演じるヒロイン・蝶子の父・俊道を演じた佐藤慶さん、母・みさを演じた由紀さおりさん、叔父・泰輔を演じた川谷拓三さんと前田吟さん(※川谷さんのケガにより途中で前田さんに交代した)、叔母・富子を演じた佐藤オリエさん、恩師・神谷を演じた役所広司さん……芸達者な名優たちによる名演もこのドラマの見どころですね。

金子 (佐藤)慶さんの演技には感動しましたよ。こんなに細かい芝居してるのかって。ちょっとした表情や、わずかな目の動きで、口から出る言葉と裏腹な気持ちを表現してる。「俺、俊道をこんなに魅力的に書いたっけかな?」と思うぐらい。いい役者って、大袈裟な芝居をしないんだよね。慶さんがもしまだご存命だったら、酒を持って家まで飛んでいくところでしたね。

──蝶子が東京の音楽学校に通いたいと言ったときも、要(世良公則)と結婚したいと言ったときも、「口では反対しながら内心では許している」というお芝居が見事でした。

金子 「心ではそう思っていても、言いたくない」っていうのが表情から伝わるんですよね。「ああ、慶さんは台本をちゃんと読んでくれていたんだな」と思いました。ありがたいことです。

「家族」「親子」を書きたかった

──そもそも『チョッちゃん』の企画はどんなかたちで始まったんですか?

金子 制作統括の小林猛さんとチーフ演出の清水満さんが、「黒柳朝さんの著書『チョッちゃんが行くわよ』を原案に朝ドラをやりませんか」と。それで僕はもう、すぐ乗ったんです。というのも、家族の話が書けるなと思って。この作品にとりかかる5年ほど前、『茜さんのお弁当』(1981年/TBS)というドラマを書きました。当時「ツッパリ」と呼ばれた不良少年たちが、弁当屋さんで働く話なんだけど、その取材で保護観察所の監察官や保護司さんたちに話を聞いたら「すべては家庭の親子関係からはじまる」と。家庭に居場所がないから外に出てさまよい、悪事に手を染めることをするんだと。

そのとき「ああ、今俺が書きたいのは家族なんだ」と思って、それ以来ずっと追いかけてきたテーマでした。朝ドラという半年間のドラマで「家族」を掘り下げることができる。これはまたとないチャンスだと思って。自分が書きたいものを『チョッちゃん』の設定の中に仮託して、「家族って何だろう」「親と子って何だろう」というようなことを、娯楽として散りばめていった感じです。

──このドラマでは、広義の「家族」が描かれていますよね。泰輔は、血のつながりのありなしにかかわらず「みんなを守らなきゃいけない」と言い、蝶子の周りにいる登場人物たちはひとつの共同体のようでした。金子さんご自身が「家族」というものを考察しながら書いていた側面もありますか。

金子 そうですね。だから「家族はこうあるべきだ」とか、そういうことじゃなくて。僕も家族のあり方、やり取り、それらを試しながらドラマを書いていたような気がします。血縁のありなしにかかわらず「家族」の中に生じる「思いやり」も「嘘」も、ちゃんと書くべきだと思いました。嘘をつくことの動機が、ときに思いやりだったりもする。「嘘はダメだ」と簡単に言っちゃいけないんだよね。

「過ぎ来し方」の違いで、人物の言動が違ってくる

──何人(なんぴと)も何事も「断じない」というのも、このドラマの大きな魅力のひとつです。

金子 他者をジャッジする「規範」みたいなものを一度疑ってかかってドラマを作ればいいんだと、僕はいつも思っています。「こうあるべきだ」と登場人物に台詞では言わせても、作者がそれを言っちゃダメなんじゃないかって気がしますね。

──戦局が悪化してきた頃の「カフェ泉」のシーンで、職業軍人となった頼介(杉本哲太)、軍国主義になびいた一市民の音吉(片岡鶴太郎)、リベラルな神谷、芸術を生業とする要や連平(春風亭小朝)など、さまざまな立場の人たちが戦争について言い合う場面が印象的でした。

金子 人物の個性を考えれば、それぞれ違って当たり前なんです。「過ぎ来し方」──人がどこで生まれ、どんな時間を過ごしてきたか、どんな家族と生活してきたかということを、「履歴書」で考えておけば、台詞が違ってくるはずなんだよね。若かりし頃に師匠の倉本聰さんから言われた「人物の履歴書を作れ」という言葉の意味はそういうことなんだなって気がするし、いまだに守ってますよ。

ベストセラー『窓際のトットちゃん』は読んでいない

──「家族」「親子」を書きたかったとおっしゃっていましたが、俊道とみさから蝶子に受け継がれ、蝶子と要から加津子(椎野愛/藤重麻奈美)に受け継がれた「目に見えない何か」の描写が実に巧みで。加津子のモデルである黒柳徹子さんを知っている視聴者としては、「これはもう加津子は将来、黒柳徹子になる以外ない」と思ってしまいます。

金子 みささんってすごく無邪気で好奇心旺盛でしょう。ああいう親を見ながら育った子は、そりゃあ影響されますよ(笑)。親子って、血というよりは環境なんだと、僕は思っています。親の行為を見て「いいな」と思えば、知らず知らずのうちに自分もそういう行動になってくる。もちろん反面教師だっていいと思います。親を見て、「そうは絶対になるまい」と思う人もいるし、同じ道に行く人もいるし、どっちもありだよね。

僕は、黒柳徹子さんを詳しくは存じ上げないんですよ。もちろん徹子さんが出演された作品は見ています。『一丁目一番地』(1957~1964年/NHK)というラジオドラマから耳にしてるし、『若い季節』(1961〜1964年/同)とか『夢であいましょう』(1961〜1966年/同)なんかも見てたんだけど、お会いしたこともなければ、どんな方かも知らない。ベストセラーだった『窓際のトットちゃん』も読んでいないんです。

──てっきり『窓際のトットちゃん』なども参考にしながら、「あの黒柳徹子を育てた母はどんな人だったのか」と逆算して書かれたのかと。

金子 基本的に『チョッちゃん』を書くために僕がやったことは、『チョッちゃんが行くわよ』を読んで、モデルである黒柳朝さんとたくさん雑談したこと。これだけなんです。もちろん、時代的なことに関する資料は読みましたけれど。

今思えば、『窓際のトットちゃん』を読まなくてよかったなと。『チョッちゃん』はあくまでも、黒柳朝さんをモデルとした蝶子にスポットを当てる作品。公立の小学校を退学になったエピソードなんかは徹子さんの著書にも登場すると聞きましたが、徹子さんが書いた文章と、朝さんが書いた文章では、おそらく表現が違うんじゃないかという気がします。あくまでも、朝さんの目から見たことが大事だから。

撮影/福井正允(NHK出版刊『NHKドラマ・ガイド「チョッちゃん」』)より

──『チョッちゃんが行くわよ』を読んだのと、朝さんとの雑談だけでほぼ書かれたということに驚愕します。朝さんはどんな方なんでしょうか。

金子 朝さんは、ひと言で言えば好奇心旺盛でおおらかな人。朝さんの話を聞くだけで、物語がいくらでも膨らむんですよ。泰輔、富子、神谷、頼介、連平などは、はっきりとしたモデルがいるわけではないオリジナルの人物ですが、彼らのような架空の人物がどんどん思い浮かぶほどに、朝さんの話が魅力的だったんですよ。

台本をちゃんと「読める」スタッフとキャストだった

──『チョッちゃん』の現場は、金子さんの作家性を存分に活かせる場所だったのでしょうか。たとえば本打ち(脚本打ち合わせ)はどんな感じでしたか?

金子 プロデューサーもディレクターも難しいことはほとんど言わなかったです。「好きに」と言ったら語弊があるかもしれないけど、楽しく、面白く書けましたよ。本打ちで大きなダメ出しをされたことはほぼありません。されたとしても僕が受け入れなかった、というのもあるかもしれないけれど(笑)。

本打ちで中身に関する意見はあまりなくて、台本を見ながらディレクターや助監督が演出と芝居の提案をしていく感じ。少しでも面白く見せるにはどうしたらいいか、ということを考えるのにみんな一生懸命だった気がします。週ごとの演出家が現場でたくさん工夫してくれていたと思いますね。今、毎朝『チョッちゃん』を見ていてもそれを感じます。

キャラクターを掴んでいれば、「今、この人物が言っていることは本心なのか、裏の台詞なのか」っていうのは読めばわかるんですよ。「台本を読む」ってそういうことなんですよね。それがわかっている演出陣だったし、役者もそういう芝居をしてくれたんだと思います。そういうスタッフやキャストが集まったから『チョッちゃん』という作品ができたという気がします。

金子成人(かねこ・なりと)

1949年、長崎県生まれ。サラリーマンのかたわら倉本聰に師事し、72年『おはよう』で脚本家デビュー。79年に中学生の自殺問題を描いた『死にたがる子』で放送文化基金賞ドラマ部門本賞を受賞。『魚心あれば嫁心』『終わりのない童話』で97年度向田邦子賞を受賞し、これまでに400本を超えるドラマの脚本を執筆している。2014年に『付添い屋・六平太』シリーズ(小学館文庫)にて小説デビュー。時代小説の著者としても知られる。

取材・文/佐野華英(https://x.com/kae_sano)