大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。

しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?

【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、大河ドラマや時代劇に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。

さて、今回は「手鎖」(てじょう)をご紹介します。

江戸時代には、現代の懲役や罰金とは異なる、刑罰制度が存在しました。その中の一つが「手鎖」です。庶民に科される軽微な刑罰でありながら、恥辱と不自由をともなうこの処分は、江戸社会における秩序維持の象徴でもありました。

大河ドラマ『べらぼう』にも登場するこの言葉を通して、当時の刑罰観や社会背景をひも解いていきましょう。

「手鎖」とは?

「手鎖」とは、江戸時代に庶民に科された刑罰の一種です。鉄製の瓢箪(ひょうたん)型の手錠を用いて、罪人の両手を前で拘束し、その中央部分に和紙を貼って封印、奉行所の印を押すことで処罰が成立しました。

手鎖には大きく分けて以下の2種類があります。

吟味中手鎖

裁判中の被疑者に施す拘束措置。牢に入れず、親類や町役人の監督下で拘束されることもありました。

過怠手鎖(「咎め手鎖」ともいう)

刑罰として正式に言い渡されるもの。過料(罰金)を支払えない庶民に科され、30日・50日・100日の等級がありました。

封印の紙は定期的に奉行所で検査され、50日手鎖では5日ごと、100日手鎖では隔日で「封印改め」が行われていました。

なお、過怠手鎖を勝手に外した人は定められた日数が2倍となり、助けた人は過料刑に処されました。吟味中手鎖の場合は、100日の手鎖が科されました。

「手鎖」の意味

手鎖は、実質的な自由を奪うだけでなく、名誉を損なう「見せしめ」としての側面も強い刑罰でした。

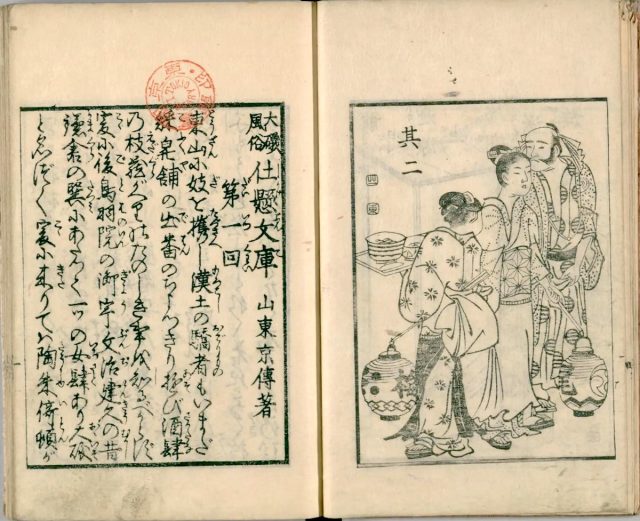

この刑が科されたのは、博打や密通、風俗を乱す出版物の執筆といった軽罪に対して。例えば、洒落本『仕懸文庫』などで人気を博した山東京伝(さんとう・きょうでん)も、手鎖50日の刑に処されています。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533925

また、自宅や宿などに留め置かれながら生活を続ける「宿預」(やどあずけ)の形で行われることもありました。日常生活の中で「手錠をかけられたまま」という状況は、日常の雑事や用便にも手がかかり、非常に屈辱的なものだったと伝えられています。

町人や百姓など庶民の秩序を保つため、精神的・社会的圧力としても機能していたのが「手鎖」という刑罰でした。

「手鎖」のその後

明治以後、手鎖は戒具として使われるようになり、刑罰としての手鎖は姿を消しました。現代では「手錠」(てじょう)として、逮捕や護送の際や、監獄内などでの秩序維持のために使用される拘束具となっています。

まとめ

江戸時代の刑罰「手鎖」は、庶民の軽微な罪に対して科される制裁でしたが、その目的は単なる懲罰にとどまらず、社会の秩序を守るための「見せしめ」でもありました。

現代のような監獄制度がまだ発展していなかった時代にあって、江戸幕府は限られた手段の中で法と秩序を維持する方法を模索していたのでしょう。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)