最近、パソコンやスマートフォンの普及により、⾃ら字を書く機会はめっきり減少してきました。その影響からか「読める、けれども、いざ書こうとすると書けない漢字」が増えていませんか? 以前はすらすらと書けていたのに、と書く⼒が衰えたと実感することもあります。

「脳トレ漢字」の記事を読みながら漢字の読み書きをすることで、脳のトレーニングとなります。また、この記事を通じて、読むこと・書くこと・漢字の意味を深く知り、漢字の能⼒を⾼く保つことにお役⽴てください。

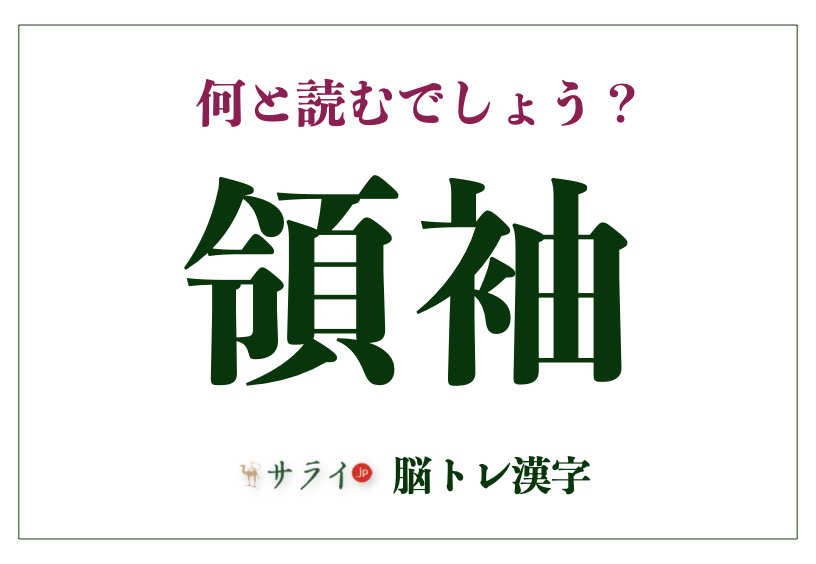

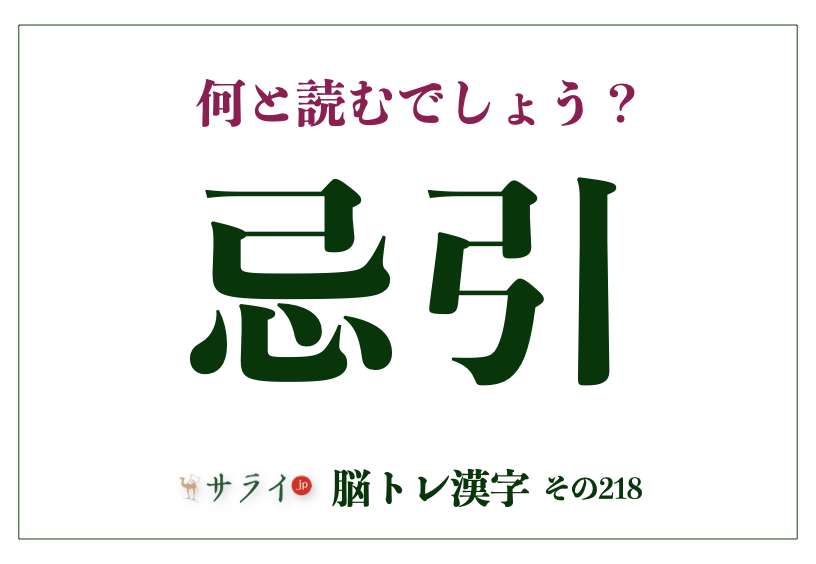

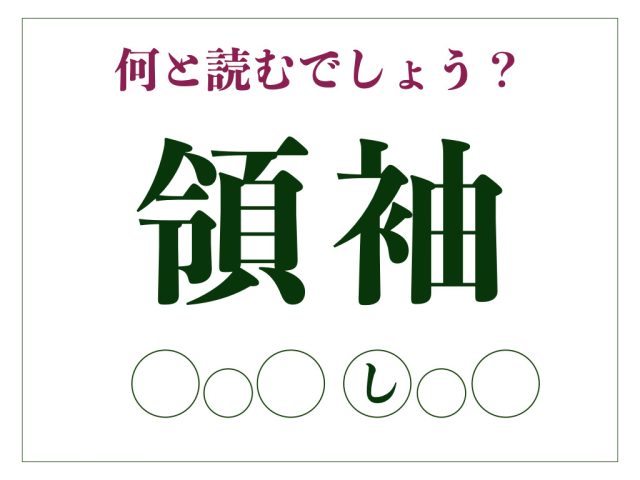

今回の「脳トレ漢字」は、「領袖」をご紹介します。日常会話で使われることは少ないですが、政治関係のニュースや新聞などで見かけることがあります。実際に読み書きなどをしていただき、漢字への造詣を深めてみてください。

「領袖」とは何とよむ?

「領袖」の読み方をご存じでしょうか? 「りょうそで」ではなく……

正解は……

「りょうしゅう」です。

『小学館デジタル大辞泉』では、「えりと、そで。」「人を率いてその長となる人物。ある集団の中の主となる人物。」と説明されています。あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、政治などのニュースで使われることが多いです。

例えば、特定の派閥やグループを率いるリーダーのことを「派閥の領袖」と表現することがあります。

「領袖」の漢字の由来は?

「領袖」の「領」は、衣服の襟(えり)を意味します。本来、領袖は衣服の襟と袖を意味する漢語として使われていましたが、襟と袖は目立つことから、集団を率いるリーダーのことを「領袖」と呼ぶようになったと考えられています。

「領袖」にまつわる故事成語

先述の通り、「領袖」には「人を率いてその長となる人物」という意味が含まれていることが分かりました。これは、『晋書』に記された三世紀の中国・魏王朝時代の逸話に由来します。若くして才能を知られていた裴秀(はいしゅう)という少年がおり、その母は身分の低い出自でした。

ある日、母が食事の給仕をするために来客の前に出ると、あの裴秀の母だというので人々は皆立ち上がって彼女に敬意を表したそうです。それほど才能が認められていた裴秀のことを、人々は「後進の領袖(衣服の上にある襟や袖のように、次の世代で最も上に立つ人物)」と呼んだといいます。

このことから、「領袖」は集団を率いるリーダーという意味として使われるようになったのです。

***

いかがでしたか? 今回の「領袖」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 何気なく使っている言葉にも、様々な由来があって面白いですね。故事成語が由来となって生まれた言葉はほかにもあるので、ぜひ調べてみてください。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP:https://kyotomedialine.com FB

参考資料/『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)

『日本大百科全書』(小学館)