最近、パソコンやスマートフォンの普及により、⾃ら字を書く機会はめっきり減少してきました。その影響からか「読める、けれども、いざ書こうとすると書けない漢字」が増えていませんか? 以前はすらすらと書けていたのに、と書く⼒が衰えたと実感することもあります。

脳トレ漢字の記事を読みながら漢字の読み書きをすることで、脳のトレーニングとなります。また、この記事を通じて、読むこと・書くこと・漢字の意味を深く知り、漢字の能⼒を⾼く保つことにお役⽴てください。

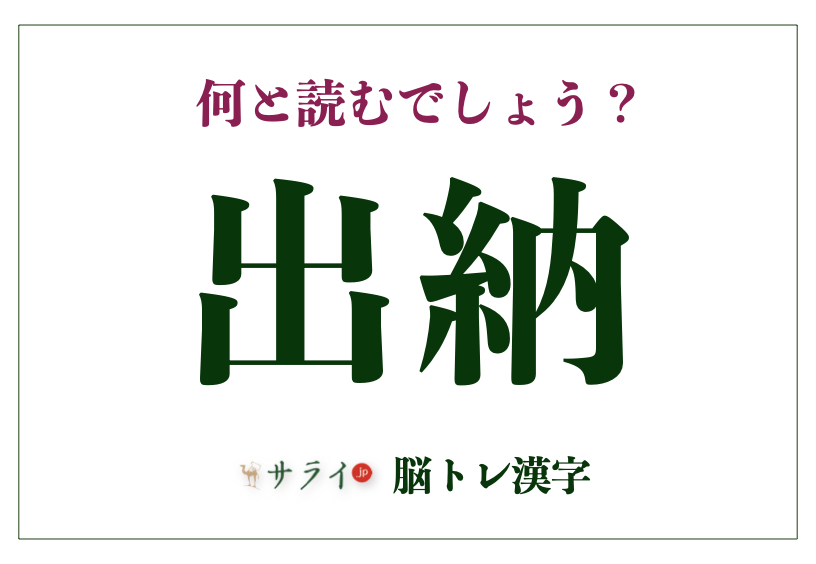

今回の「脳トレ漢字」は、「出納」をご紹介します。漢字を見ただけでは分からない、少し変わった読み方かもしれません。実際に読み書きなどをしていただき、漢字への造詣を深めてみてください。

「出納」とは何とよむ?

「出納」の読み方をご存知でしょうか? 「しゅつのう」ではなく……

正解は……

「すいとう」です。

『小学館デジタル大辞泉』では、「金銭や物品を出し入れすること。支出と収納。」と説明されています。入出金を管理することを「出納業務」と呼んだり、入出金を記録しておくものを「出納帳」と呼んだりしますね。

平安時代に蔵人所(くろうどどころ、平安時代の官職・官庁の一つ)に属していた、文書・雑具の出し入れにあたる役のことを「出納」と呼んでいたことが、言葉の由来であると考えられています。また、昭和初期頃まで「しゅつのう」と読まれることもありましたが、現在では「すいとう」という読みが一般的です。

「出納」の漢字の由来は?

「出」という漢字は、「靴を履いて出ていく様子」を表しているとされ、「納」は「織物をしまい込む様子」を表しているとされます。「出ていく」「しまい込む」という反対の意味を持つ漢字が組み合わさることで、「出し入れする」という意味につながったと考えられます。

漢字音の種類

なぜ「出納」と書いて「すいとう」と読むのか、少し不思議な感じがしますね。比較的新しい時代に成立したとされるこの読み方は、「慣用音」に由来すると考えられています。慣用音とは、一般的な漢字音に属さず、日本で広く使われている漢字の読み方のことです。

私たちが日常的に使っている漢字の読み方には、音読み・訓読みという種類がありますが、その「音読み」の中にも呉音・漢音・唐音という種類があります。

呉音は、古代日本に伝わった漢字音のことで、「和音」と呼ばれることもあります。また、漢音は平安時代初期頃に遣唐使や留学僧などによって伝えられた漢字音のことで、唐音は江戸時代に長崎を通じて伝えられた、清朝初期頃の中国語に由来する漢字音のことです。

「行」という漢字を例に挙げると、「行事」「行列」のような「ギョウ」という読みは呉音で、「行動」「行為」のような「コウ」という読みは漢音です。また、「行脚」のような「アン」という読みは唐音に分類されます。

「出納」の読み方は、呉音・漢音・唐音のいずれにも分類されないもので、ほかにも「消耗」の「耗(コウ)」を「モウ」と読んだり、「情緒」の「緒(ショ)」を「チョ」と読んだりするのも慣用音になるそうです。

***

いかがでしたか? 今回の「出納」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 何気なく使っている漢字ですが、知れば知るほど奥が深いですね。漢字の読み方について調べる際は、漢字音についてもぜひ意識してみてください。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP:https://kyotomedialine.com FB

参考資料/『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)