エレキテルと平賀源内

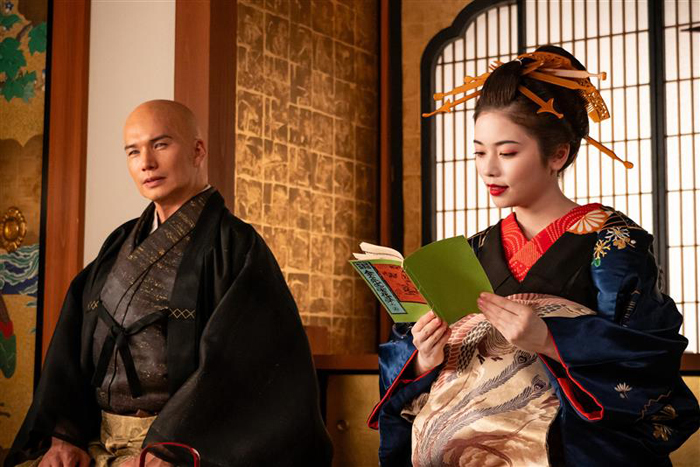

I:さて、今週も平賀源内(演・安田顕)がエレキテルに傾注している様子がコミカルに描かれました。

A:多才だった平賀源内ですが、それぞれの才能が財を成すほどの収入にはならなかったようで、エレキテルを見世物的に披露して小金を稼いでいたようです。そう思うといろいろな出版物に「序」などを寄稿していたのも小金稼ぎの一環だったのかもしれません。

I:エレキテルの「興行」も当初は物珍しさもあって、盛況だったと伝えられていますが、やがて尻すぼみになっていく。源内の才能をうまくプロデュースするマネージャー的存在がいればよかったんでしょうね。

A:マネージャー的存在というわけではありませんが、源内と一緒にエレキテルにかかわっている弥七という補助員が登場していましたね。ああ、ここで弥七が登場するのか、『べらぼう』では弥七はどんな役回りになるのかと、興味津々ですね。

I:なにはともあれ、源内が、日本で電気について関心を持っていた最初期の人間ということは間違いないですよね。電気が実用化に向けて研究が発展していくのは源内の時代からおよそ50年後のことになります。

A:やっぱり源内って人は生まれてくるのが早かったんでしょうね。ちなみに劇中の源内のエレキテルは1776年~1777年のことですが、1869年には東京横浜間で電報用の電信が架設され、1882年には東京に初めての電灯が敷設されます。

I:1882年は明治15年になりますが、人々は電灯の明るさに驚愕したそうです。私も体験してみたいですし、源内が電灯の敷設に立ち会っていたら、どんな反応をしめしたのか、気になりますね。

長谷川平蔵と意次

I:さて、場面が転じて、長谷川平蔵(演・中村隼人)と意次のやり取りが展開されます。意次は平蔵に「検校の取締り」のための調査を命じます。「男前」「見栄えがよい」というフレーズが飛び出しました。

A:将軍や将軍世子のおそばに仕えるものの中には、見てくれが重視される枠があったのでしょう。古くは、遣唐使の時代なんかでも、多くの国から唐の都にやってくる留学生や使節は眉目秀麗な人間が選ばれていたといいます。

I:国の威信がかかっていたともいわれますね。さて、平蔵は、内勤よりも現場で汗を流す方が好きだということで、意次から「密命」を与えられたということになります。

A:前段で、困窮する武士の存在に触れられ、公に内職を認めてはどうかという話にもなりました。実際には無役の旗本などは内職で糊口をしのいでいたのですが、旗本の本分は、事が起こった際に真っ先に出陣する「兵士」というのが建前。とはいえ、現実的には太平の世の中で役職を得られない無役の「小普請組」の旗本もたくさんいました。

I:幕府はもはや、いざというときに出陣する旗本を食わせることができない状況になっていたというわけですね。なかなか難しい問題ですね。平和な時代が続いても、それが未来永劫続くわけではない。実際に鳥羽伏見の戦い(1868年)の後は、幕軍は兵器などの装備だけではなく、兵士のモチベーションも低く、実戦経験がないものですから、大変だったようですね。

A:そのあたり、歴史の連続性を楽しみたいという向きには、2年後の大河ドラマ『逆賊の幕臣』と地続きになっている歴史を堪能していただきたいですね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり