ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第6回では、田沼意次(演・渡辺謙)の施策で、江戸城の御金蔵が明和九年の大火前の水準に戻ったということに触れられました。

編集者A(以下A):株仲間を通じた運上・冥加というと、税金のようなものであり、上納金のようなものでもあり、献金といえば献金のようなものなのですが、こうした施策が功を奏したということになるのでしょう。

I:何はともあれ、幕府の御金蔵が潤ったということで、意次もほっとしたのだと思いますが、それもつかの間。日光社参という思わぬ難題に直面することになります。

A:日光には、東照大権現家康公が祀られている日光東照宮が鎮座するわけです。2023年の大河ドラマ『どうする家康』で家康の生涯が放送されたばかりですから、記憶にとどめておられる視聴者も多いかと思います。家康は亡くなったあと、遺言で久能山に葬られましたが、2代将軍秀忠の時代に、日光にも廟所が設けられました。その際の秀忠の行程が最初の日光社参になります(元和三年=1617年)。

I:家康の息子である秀忠は4回。孫の家光はなんと10回。ひ孫の第4代将軍家綱は2回。5代綱吉、6代家宣、7代家継の社参はありませんでしたが、65年ぶりに復活させたのが紀州藩主から8代将軍を継いだ吉宗。吉宗も家康のひ孫になります。

A:紀州藩から将軍を継承した吉宗の日光社参は、将軍になってから10年以上経過した1728年。10万人以上が将軍に供奉する行列を組んで、将軍の威光をまざまざと見せつけたといわれています。今回、『べらぼう』で話題にのぼっているのは、将軍家48年ぶりとなる10代将軍家治(演・眞島秀和)の日光社参です。

将軍世子の家基が登場!

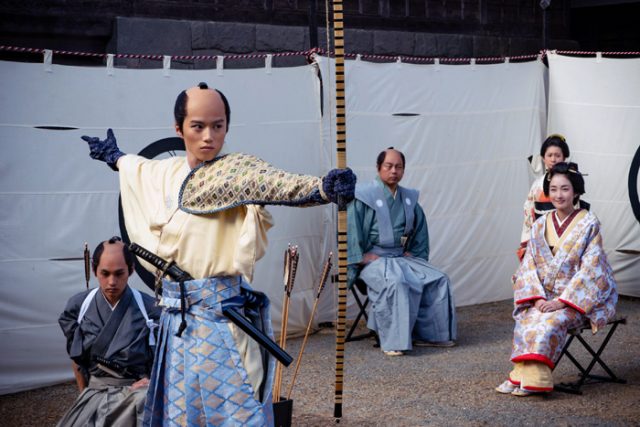

I:ということで、腹の中では、社参に否定的な意次は、劇中で社参阻止に動くのですが、将軍家治は意次を説得にかかります。その場面に「将棋」を指す場面が挿入されました。『御撰象棊攷格(ぎょせんしょうぎこうかく)』という詰将棋の著書があるほどに家治が将棋好きということは、すでに当欄でも紹介していますが(https://serai.jp/hobby/1215725)、ここで将軍家治の口から社参を望んでいるのが嫡男の家基(演・奥智哉)ということが語られました。徳川将軍家推しの大河ドラマファンにとっては、待望の家基登場です。演じているのは新進気鋭の俳優・奥智哉さん。けっこう重要な役どころとみました。

A:家基の生涯は、徳川将軍家の中でも悲劇的な物語に位置づけられるのですが、ここではみなまで触れません。私は家基のことを考えると、維新後に徳川慶喜の後を継いだ田安家出身の「16代」家達の嫡孫家英のことが頭によぎるんですよね。

I:16代家達の後継17代家正は、外交官を務めた後に、最後の貴族院議長を全うした方ですね。

A:はい。家正には家英という息子がいて、東北帝国大学に通う学生だったのですが、24歳の若さで亡くなってしまいます。「幻の18代様」ということになりますね。

I:家基も「幻の11代将軍」と称されますから、どのように「幻」になっていくのか注目ですね。さて、話を戻しますが、将軍家治は意次に対して、将軍後継者の家基の希望をかなえたほうがいいことを示唆します。

A:将軍家治の言い分ももっともなんですよね。家治自身は父家重の遺言を遵守して、意次を重用しているわけですが、実際には、自分好みの人物を登用することもできたわけです。それをしなかったのは、父家重の遺言がある上に、「将棋」という共通の趣味で結びついているからか、とこの場面を見て思ったりしました。そして、いくら意次が優秀だといっても、3代の将軍治政で権勢を振るえるだろうかとも思いました。

【成り上がりご家中の悲哀。次ページに続きます】