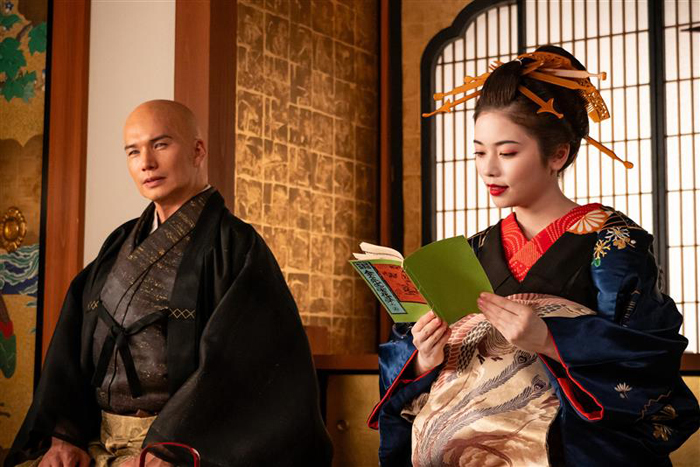

「密命」を請け負った長谷川平蔵

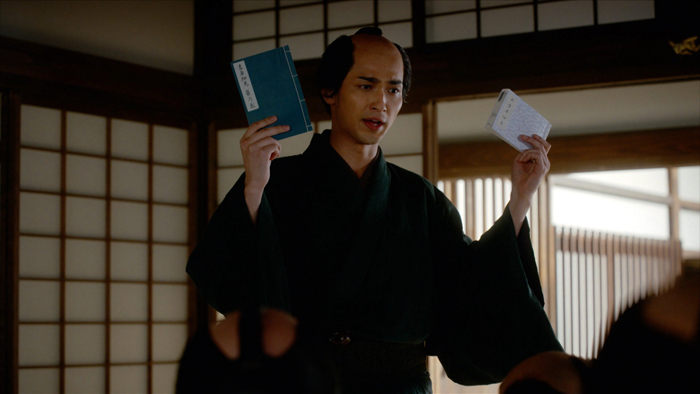

I:それだけ将軍や将軍継嗣の側に仕えるということは、実入りがよかったということなのでしょう。その「検校摘発」の「密命」を請け負ったのがなんと長谷川平蔵です。

A:この部分、2027年の大河ドラマとして『逆賊の幕臣』が発表されたことで、私のなかでは俄に「重要場面」に転化しました。『逆賊の幕臣』では、主人公小栗上野介の好敵手として勝海舟が登場する予定ですが、勝海舟の曽祖父は検校なのです(米山検校)。しかもまさに『べらぼう』と同時期に米山検校は旗本株(相続権のようなもの)を購入して検校の子供たちは旗本になり、そこから勝海舟が登場するのです。

I:検校に旗本株を売った旗本男谷家は、『べらぼう』劇中の森家のように借金に苦しんでいたのでしょうか。もしかしたら米山検校が旗本男谷家の株を入手できたのは、借金のカタに、ということだったのかもしれませんね。

A:そうかもしれません。米山検校が男谷家の株を得たのが明和6年(1769)だといわれています。劇中で、田沼意次が検校の摘発に乗り出したのが安永6年(1777)。10年ほどしか離れていません。森忠右衛門の「事件」が10年前で、その段階で検校の取締りが行なわれていたら、勝海舟は歴史の表舞台に登場することはなかったと思われます。逆に、意次が検校の取締りに着手していなかったら、鳥山検校と瀬川改め瀬以(演・小芝風花)の間に子が生まれ、その子のために旗本株を手に入れて、瀬以の子供たちが旗本として幅を利かせるという世界線もあったかもしれません。

I:歴史の流れとはおもしろいものですね。

A:そして、田沼意次が検校の取締りを、書院番だった長谷川平蔵にやらせようとします。この場面をみて30数年前、まだ日本がバブル景気に狂騒していた1989年に日銀総裁に就任した三重野康氏のことを思い出しました。当時、常軌を逸した土地価格の上昇で、一般サラリーマンは都内で家を購入することが不可能になりました。土地持ちと土地を持たない者の格差が社会問題になったのです。世情は、三重野氏にバブル退治を期待して、「平成の鬼平」の称号を与えます。

I:「平成の鬼平」! 日本人って、そういうの好きですよね。大卒ではなかった田中角栄が首相に就任した際にメディアは「今太閤」と持ち上げました。「政界の牛若丸」なんて呼ばれた政治家もいましたね(山口敏夫元労相)。

A:あまりに急速にバブル潰しをしたことで、その後の経済停滞の元凶ともいわれます。今後の歴史的検証が待たれます。

【検校の厳しい取り立て。次ページに続きます】