文/鈴木拓也

厚生労働省の最近の調査によると、要介護・要支援の認定者数は約708万人。自宅で家族が介護する在宅介護の割合は、要介護5であっても4割近く、要介護1~2だと9割前後に及ぶ。

在宅介護には、住み慣れた自宅で介護が受けられ、精神的な安定を得やすいといったメリットがある。反面、家族の負担が大きいという見過ごせない問題が伴う。「親の介護は、自分たち家族がするもの」という気持ちは理解できても、介護疲れで燃え尽きてしまっては、元も子もない。

では、もしあなたが、在宅介護で疲弊しそうになったら、どうすればいいのだろうか?

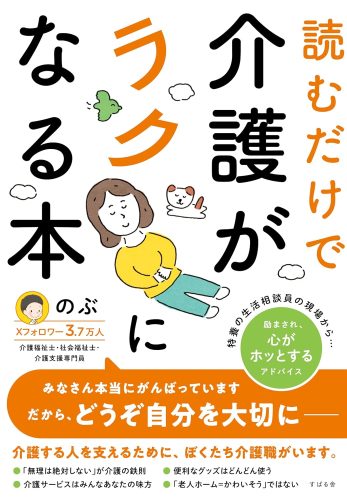

「もう限界となったら、施設に預ける選択も全然ありですし、ご家族が罪悪感を覚える必要もまったくないのです」―こう説くのは、特別養護老人ホームに勤務するペンネーム「のぶ」さん。のぶさんは、著書『読むだけで介護がラクになる本』(すばる舎 https://www.subarusya.jp/book/b665295.html)で、在宅介護の労力を減らす方法や外部サービスの活用法を平易な語り口で解説している。

今回は、本書の内容の一部を紹介しよう。

ちょっとした知識が在宅介護をラクにする

在宅介護では、肉体を酷使する場面が意外と多い。一例を、のぶさんは取り上げる。

その家では、車いすなしでは移動できない母親を、主に息子さんがひとりで介護していた。トイレに行きたいと訴えるたびに、息子さんはベッドから車いすに移乗させ、さらに便座へ、便座から車いすへ、最後にベッドへ移乗するのを繰り返す日々。「もう腰がパンパンで限界です……」と悩むのも無理はない。

だが、体に負担をかけずに介護する方法はいくらでもあると、のぶさんは指摘。その方法のいくつかを載せている。

1つは、道具の活用。介護施設にある道具には、市販されているものもあり、それを導入するという手がある。ベッドから車いすへの移乗だと、スライディングボードが便利。ベッドと車いすの間に差し込んで、その上をスライドするように移動するもので、介護者の負担は大幅に軽減される。

また、てこの原理や重心移動を利用する手もある。専門用語でボディメカニクスと呼ぶが、力任せではなく、体のしくみを味方につけて負担を減らす。本書には、立ち上がり介助の方法がある。

まずは、姿勢の準備から。

1. いすやベッドに浅く座ってもらう

2. 足を軽く開き、安定した姿勢にしてもらう

3. 両足を少し引いてもらい、踏ん張れるようにする

4. そして、前かがみになってもらう

(本書64pより)

これで体の重心が前に移るので、介護者が軽く押し出すように補助するだけで、本人は立ち上がれる。こうしたコツを会得するだけで、日々の介護がはるかにラクになると、のぶさんは力説する。

過度の介護は当人の力を奪うことも

もう1つ留意したいのが、過度なサポートだ。手取り足取りの介護は、時として「その人の力を奪ってしまうこともある」という。

例えば着替えの場面。本人が手元ももどかしく着ようとしているのを、すぐ手伝ってしまうのは、ちょっと問題。この場合は、近くからそっと見守りつつ、本当に困っているようなら手を貸すというスタンスが良い。

そんな関係性の方が、ご本人にも介護する側にも、ずっと優しいのではないでしょうか。

(本書90pより)

と、のぶさんは記している。

また、認知症の親であっても、先回りしてのサポートは逆効果になりうるとも。もしも、自分でタンスにしまった預金通帳のありかを忘れ、「誰かに盗まれた!」と言ってきたら、どうすべきか?

のぶさんは、「一緒に探しましょう」と探すのを手伝い、親本人に見つけさせるのが最善だとする。「タンスの中を見てみたら」とそれとなくサポートし、通帳を見つけたら親はしっかり安心し、納得感もあるだろうからだ。

外部サービスの活用で負担を軽減

のぶさんは、外部の介護サービスはとことん活用するようにすすめ、その仕組みも説明している。

まず、外部サービスは、「デイサービス」「訪問介護」「ショートステイ」の3種類に大別される。

デイサービスは、介護施設に出向いて日帰りでサービスを受けるタイプ。行き帰りは送迎付きで、施設では食事、入浴、機能訓練などができる。利用料は、1日700~1300円ほど(1割負担適用)。食費などは別途かかる。

訪問介護は、介護職員が自宅を訪れて支援をしてくれる。入浴や食事などを介助する身体介護と、掃除や買い物などを代行する生活援助が、サービス内容だ。全部が全部お任せとせず、必要なサービスだけを依頼できるのが特徴。週に数回、掃除・洗濯などの生活援助をしてもらい、月に数回は身体介護をしてもらうといった利用法もOK。利用料は、30分程度の身体介護で約300円、45分程度の生活援助で250~300円ほど(1割負担適用)。

ショートステイは、数日~数週間にわたり、施設で24時間体制の介護を受けられるサービス。その内容は、日夜の見守りはもちろん、トイレ介助、オムツ交換、食事、入浴など「至れり尽くせり」。費用は、1割負担だと1泊2000~4000円ほどで、オムツ代などの実費が加算されることがある。

さらに、1つの事業所が3種のサービスを組み合わせて提供する、小規模多機能型居宅介護もある。これだと、週に3回施設に通い、体調が悪い日は泊まり、要望に応じて介護職員が自宅に来てくれるというふうに、フレキシブルに活用できる。料金は定額制で、毎月一定料金を支払えば、何回でも利用できるのも魅力だ。

のぶさんは、こうしたサービスに頼ることは「甘えじゃない」と、本書の中で記している。介護は、どこかの時点で「もう全部家族でやるのは限界」というときがくる。本当にそうなってしまう前に、プロのサポートを受けるのは不可欠なことであろう。在宅介護をしていて、行き詰まりを感じている全ての人に読んでほしい1冊だ。

【今日の人生を楽にしてくれる1冊】

『読むだけで介護がラクになる本』

定価1650円

すばる舎

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。