「言葉を考えることは、人間を考えることです」

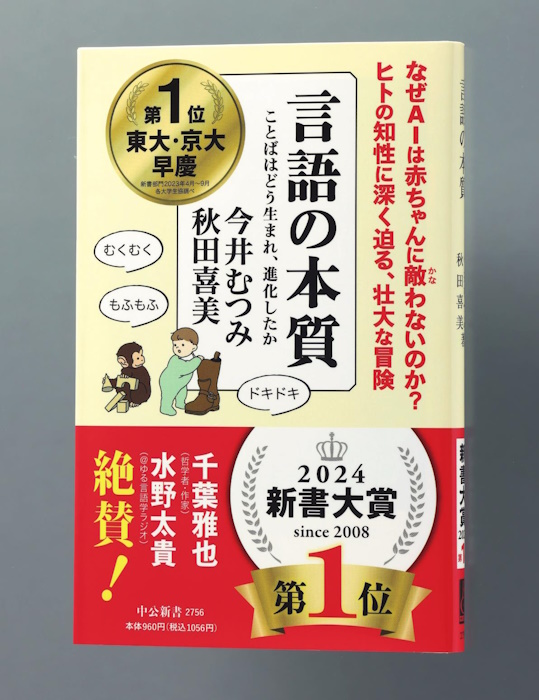

今井むつみ、秋田喜美著 中公新書(電話:03・5299・1730)1056円

副題は「ことばはどう生まれ、進化したか」。文字通り、オノマトペを切り口に、言葉の始原と進化をたどっていく。10版を重ねる大ヒットとなった本書は、新書大賞2024、アジア・ブックアワード2024最優秀図書賞を受賞した。

硬めのタイトルにもかかわらず、2023年(令和5)5月に発売されるや話題となり、23万部超のベストセラーになった。

「自分も驚いている」というのは、著者のひとり、今井むつみさんだ。

「この本は、5年以上前かな? そのくらい前から、言語学者の秋田喜美先生(名古屋大学大学院准教授)と一緒に作り始めました」

秋田さんはオノマトペ研究の第一人者。今井さんもオノマトペを題材にして言語習得を研究してきた、研究者仲間だった。

「“売れる本を作ろう”ということではなく、お互いの興味が重なるオノマトペを素材に、言語とは何かを考えたんですね。いってみれば好きなことを書いた。編集者が忘れた頃に、ほぼ書き上がった原稿を渡しましたから、向こうは驚いたと思います」

人間とAIの違いとは

オノマトペとは、「てきぱき」や「ザーザー」など、声や音、動作や状態を音(おん)で表した言葉だ。特に日本語はオノマトペが多く、日常で誰もが口にする。

それだけではない。例えば「カラス」は、「カラ」という鳴き声の擬音語に、鳥などを表す接辞「ス」がついてできた名前だ。「びっくり」や「ゆるい」という言葉も、オノマトペが元になっている。オノマトペから言葉が生まれているのだ。

こうしたオノマトペの探究をとっかかりに、言語習得や言語進化という大きな謎に斬り込んでいったのが、本書だ。

『言語の本質』の売れ行きに今井さんが驚いたのは、この本が専門的な本だったからだ。

「新書だからといって内容を簡略化していませんし、最新の知見も入れていますので、わかりやすい本ではありません」

それでも多くの人が手に取ったのは、ここに、言葉本来の面白さや知的好奇心を刺激させるものがあったからではないか。今井さんは、AIの存在が大きくなっていることも理由のひとつではないかと見る。

「言語について考えることは、人間について考えることに行き着きます。人間と動物を分けるものは何か、AIとの違いは何か、ということもここから見えてきます」

今井さんなりの工夫もあった。

「これは私の他の新書にもいえることですが、専門的な内容を扱うからこそ、“普通の言葉”で平易に語るよう心がけました。例えば“換骨奪胎”のような難解な熟語は用いませんでした」

読書は思考の契機だ。

「この本が、思考する何かのきっかけになればとても嬉しいですね。これからも読者が考える余地のある本を、世に送り出したいと思っています」

取材・文/角山祥道 撮影/高橋昌嗣

※この記事は『サライ』本誌2025年3月号より転載しました。

1