はじめに-長谷川平蔵宣以とはどのような人物だったのか

長谷川平蔵宣以(はせがわ・へいぞう・のぶため)は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した幕臣で、火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)役(火盗改)として数々の功績を挙げた人物です。今では「鬼平」の異名で知られ、池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』のモデルとしても有名でしょう。

平蔵は、江戸庶民の安心安全を守りつつ、無宿人(無職の流れ者)を更生させる人足寄場の設立にも尽力しました。その卓越した手腕は「今大岡」と称され、江戸市民の信頼を集めたのです。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、凶悪盗賊団の取り締まりに尽力する庶民からの人気者・長谷川平蔵宣以(演:中村隼人)として描かれます。

目次

はじめに-長谷川平蔵とはどのような人物だったのか

長谷川平蔵が生きた時代

長谷川平蔵の生涯と主な出来事

まとめ

長谷川平蔵が生きた時代

長谷川平蔵が活躍した江戸時代後期は、都市文化が成熟しつつも社会不安が増大した時期でした。天明の大飢饉(1782)による無宿人や犯罪者の増加が治安悪化を招き、これに対応するため寛政の改革(1787)が行われました。

老中松平定信が主導するこの改革では、無宿人対策として平蔵の建言による「人足寄場」が設置され、社会秩序の回復が試みられました。

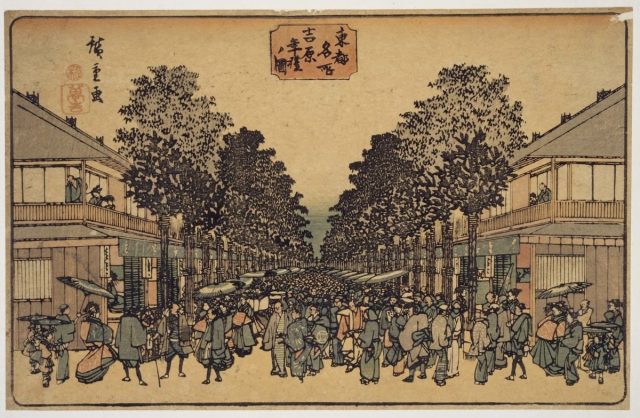

一方で、歌舞伎や浮世絵、庶民文化が花開く江戸文化の黄金期でもあり、平蔵が取り締まった火付盗賊も、こうした繁華な都市の裏面で暗躍していました。平蔵は、このような社会の混乱と文化的発展が交錯する時代を象徴する人物ともいえるでしょう。

長谷川平蔵の生涯と主な出来事

長谷川平蔵は延享2年(1745)に生まれ、寛政7年(1795)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

遊里で放蕩の限りを尽くした、青年時代

長谷川平蔵は、延享2年(1745)、江戸で旗本・長谷川宣雄(のぶお、火付盗賊改役としても活躍)の子として生まれました。幼名は銕三郎(てつさぶろう)。名は宣以(のぶため)です。

しかし、妾腹であったため実家には入れず、若い頃は「本所の銕」と呼ばれるほどの放蕩(ほうとう)ぶりで知られていました。

とはいえ、この放蕩時代の経験が、後に人の心を見抜く力「勘働き」を養うことにつながったのかもしれません。遊蕩にふけりながらも、きっぷがよく、男気があったそうです。

『東都名所 吉原年礼ノ図 (東都名所)』著者:広重、出版者:万吉(国立国会図書館デジタルコレクション) https://dl.ndl.go.jp/pid/1303520をトリミングして作成

幕臣として昇進

28歳の時に父・宣雄が亡くなり、平蔵は小普請組(こぶしんぐみ)に入ります。次第に幕臣としての責務を果たす道へと歩み始めました。翌年、江戸城西の丸書院番士となって以降は順調に昇進し、安永3年(1774)には二の丸御書院番士となり、天明6年(1786)に先手弓頭(さきてゆみがしら)、翌年には42歳で火付盗賊改役の加役(かやく)に任命されました。

【火付盗賊改役としての活躍。次ページに続きます】