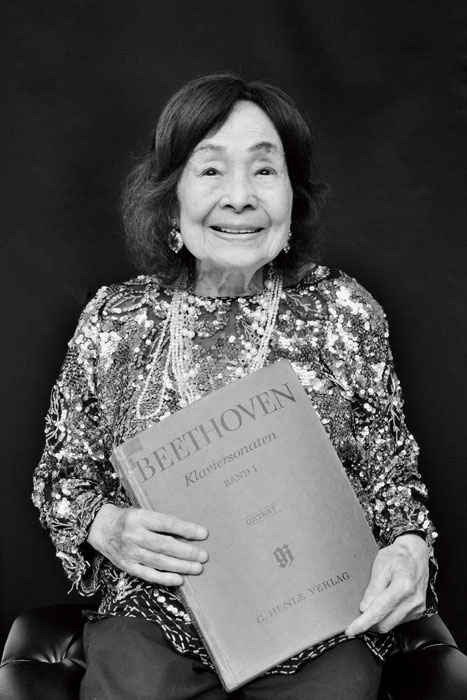

室井摩耶子さん(ピアニスト)

─百寿にして音楽への探究心が衰えない最高齢のピアニスト─

「音楽には終わりも極限もありません。変わらず弛まず、鍵盤に手を置きます」

──日本最高齢のピアニストと伺いました。

「6歳でピアノに出会ってから、自分が好きだと思えることを続けてきただけです。生涯をかけて夢中になれるものに出会えたのだから、私は幸せね。もちろん、以前に比べたら体は思うように動きませんが」

──若返りたいと思いますか。

「全然。そんなもったいないこと、できません。なぜなら私の『頭陀袋』の中には、これまで積み重ねてきたこと、体験したことやさまざまな感情が、ぎゅっと詰め込まれているからです。ピアノを演奏する際は、その都度、頭陀袋の中から取り出しています」

──頭陀袋とはなんの比喩ですか。

「そうね、悲しいことも嬉しいことも、あれもこれも放り込む袋かしら。6歳の頃、わが家に黒い箱──ピアノが届いた記憶。その時のピアノの弾むような音。大人に“なぜ?”“どうして?”と質問した時の大人の困った顔。こぼれ落ちてきた感情を全部、袋の中に詰めてきました」

──素敵な袋ですね。

「この袋の存在に気づいたのは、14歳の頃です。3つ年上の兄は、お転婆な私と違っておっとりしていました。頭脳も明晰で、17歳の時に飛び級で東京帝国大学(現・東京大学)に進みます。ところがすぐに結核を患い、御茶ノ水(東京)の病院に入院してしまいます。当時の結核は死の病。呆気ない最期でした。

病院を出て、お茶の水橋に差し掛かると、母は立ち止まり、ボーッと神田川を眺め始めました。“それでも、世の中は動いている”。母の漏らした言葉です。私はぐるっと街を見渡しました。言葉にならないほど悲しいのに、街の姿は変わらない。河も流れ続けている。母の絶望が私の中にも流れ込んできました。それを頭陀袋に詰めたのです。それからは、悲しいことも辛いことも、何でもここに放り込みました。これが私の表現者としての血肉になっています。100年分の頭陀袋ですもの、空になることはありません」

──ピアニストを志したのはいつですか。

「小学校の卒業文集に、“私はピアニストになって、世界中を演奏して回ります”と書いていますので、きっとその頃ね。大胆な夢だと思いますが、何せ単純ですから、そのことを疑いもしませんでした。当然のように、東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)に進学しました。昭和13年のことです」

──日中戦争開戦の翌年です。

「同校の研究科を終えたのが昭和18年です。この頃、勤労動員され、軍需工場の旋盤工として働きました。“やりたくないことを強制され、辛かったでしょう”と言われるのですが、当時は食べ物のない時代です。工場では毎日、梅干しとたくあんの日の丸弁当だったのですが、お米が食べられるだけで嬉しかった。しばらくすると、当時の軍需省に呼ばれ、徴用された学生の情操教育のため、音楽を教えるように命じられました。同盟国のドイツやイタリアの音楽は禁止されていなかったので、クラシックの需要があったのです。その後運良く、昭和20年1月に日本交響楽団(現・NHK交響楽団)のソリストとしてデビューするチャンスを得ます。場所は日比谷公会堂、3日間の公演は満席でした。ですが最終日の夜、日比谷は空襲を受け、会場は遺体安置所と変貌を遂げました。死が隣り合わせにあった時代でした」

──その後の歩みを教えてください。

「みなさん、戦時下で音楽に飢えていたのでしょう。リサイタルを開くたびに大成功でした。専門家の方も評価してくれたのですが、何かが足りない。でも何が足りないかがわからない。世間の評価とは裏腹に、追い詰められていました」

──どうなさったのですか。

「昭和31年、オーストリアのウィーンで開催される『モーツァルト生誕200年記念祭』に、日本代表として派遣されることになりました。ええ、もちろん喜び勇んで向かいましたよ。35歳の時です。

この時私は、母校の東京藝術大学で教鞭を執っていましたし、ピアニストとしても成功を収めていました。でも自分に足りないものを見つけるためには、日本にいては駄目だった。クラシックの本場で学びたい。私はこの派遣を機に、ドイツのベルリン音楽大学に留学することにしました。一度、これまでの自分を捨てる必要があったんです。もう日本に戻らない覚悟でした」

「音楽は、音で作った詩であり小説であり戯曲なのです」

──ドイツはいかがでしたか。

「いろいろ大変な時代でしたけど、音楽以外のことで、印象に残っている出来事があります。レストランでのことです。家族連れが近くのテーブルにいました。メニューを決める時に、まだ10歳にも満たない子どもが“何でもいい”と口にしたら、父親がたいそうな剣幕で叱ったのです。“お前に意志はないのか”と。自分の考えを持つこと。それを小さい頃から叩き込んでいたのでしょう。日本との考え方の違いを実感しました」

──室井さんには強い意志を感じますが。

「そうね、日本での私は、少々出っ張りすぎていたかもしれないわね。子どもの頃はずっと、“男に生まれたかった”と思っていたくらいですから。でも、ここヨーロッパでは、自分の意志や個性を出すのが当たり前。一方でクラシック音楽にはルールがあります。私はルールと個性の狭間で、自分の表現を見つけられずにいました。40歳を過ぎた頃かしら。ドイツの女性ピアニスト、エリー・ナイ──当時80歳を過ぎていた彼女のベートーヴェンのピアノソナタを聴いたのです」

──どうだったのですか。

「一音一音が輝く演奏でした。タッチは優しく、ゆったりしたテンポでした。日本人の中には、“ベートーヴェンの曲の解釈として間違っている”という人がいるかもしれません。でも、そこには物語があった。老ピアニストの声がはっきりと、聞こえてきたのです。それはエリー・ナイの80余年の人生から自然と滲み出てきた音でした。ああ、個性とは自然に出てくるものだ。私は私でいいんだ。ようやくこの時、気づかされたのです」

──足りないものが見つかったのですか?

「ええ、見えてくるものがありました。 先ほど、エリー・ナイの声が聞こえてきた、と言いましたよね? 実はドイツ語に、『ムジチーレン』(Musizieren)という言葉があります。直訳すると『音楽をする』。ドイツでこの言葉は、“音楽は、音で作った詩であり小説であり戯曲である”という意味を込めて使われていたのです。音楽とは、ただ楽譜通りに正確に演奏することではなく、作曲家と対話しながら、楽器で物語ることでした」

──楽器が語る、ですか?

「実際にやってみましょう(と『エリーゼのために』[ベートーヴェン作曲のピアノ曲(WoO 59)。ピアノ初心者の練習曲として知られる。]を弾き始める)。皆が知っている曲ですけど、ほら、音が語りかけてくるでしょう? 同じモチーフを繰り返しているようにみえて、微妙に変化があるのです。今、白いレースのカーテンに日が差し込んできました。そして、ここから静かになっていく」

──映像が見えてくるかのようです。

「例えば、同じ台詞でも、演じ方や役者によって味わいが違ってきますよね? ピアノの演奏も、これに近いのです。テクニックももちろん重要ですが、それよりもどんな物語を音楽から見出し、どんなふうに語るか」

──だから頭陀袋の出番なのですね。

「ええ。演奏することは、袋の中から感情を取り出して、音に乗せて語ることなのです。

楽譜は、作曲家が紡いだ物語です。耳を澄ますと、声が聞こえてくる。今、『エリーゼのために』を弾きましたが、私はピアノを通じて、ベートーヴェンとお喋りしたのです。気難しくて近寄り難い存在のように思われるかもしれないけれど、楽譜のベートーヴェンは饒舌なのです」

──同じ曲だと、語る内容も同じなのですか。

「ひとつとして同じ物語はありません。何遍も読み込んだ曲でも、毎回、何か新しい発見があるんです。それが、私が音楽にずっと魅了されている理由ね。100歳を過ぎた今でも、“ベートーヴェンはこんなことを言って

たんだ!”と新たに気づくのですから。毎日が発見の連続です」

──日本にはいつ戻られたのですか。

「拠点を日本に移したのは59歳の時。ヨーロッパでも一定の評価を頂戴しましたが、日本人であるという物珍しさも手伝っていたことは否めません。だったら、日本で勝負してみたい。そんな好奇心も湧きました。それに、音楽を物語るということを、日本のみなさんに伝えていきたいという思いもありました」

「気分が乗ったら8時間、ぶっ通しでピアノを弾きます」

──現在、東京でひとり暮らしです。

「ドイツでロマンスがなかったわけじゃないのよ(笑)。お城持ちの紳士に結婚を申し込まれたこともあったけれど、もし自分の傍らに他人がいたら、好きな時にピアノが弾けない、と思ってしまった。私にとって何より大切なのは、弾きたい時にピアノを弾くこと。他人と過ごす時間より、ピアノを自由にさわる時間が必要だった。無理をしていたわけではなく、自分の気持ちに正直にいただけですが、気づくとずっとひとりでした」

── 淋しくはないのですか。

「それはひとりの楽しさを知らない人の台詞ね。夜中に突然、“この音だ!”と思って、飛び起きて気兼ねなくピアノを弾く楽しさが、あなたにわかるかしら?

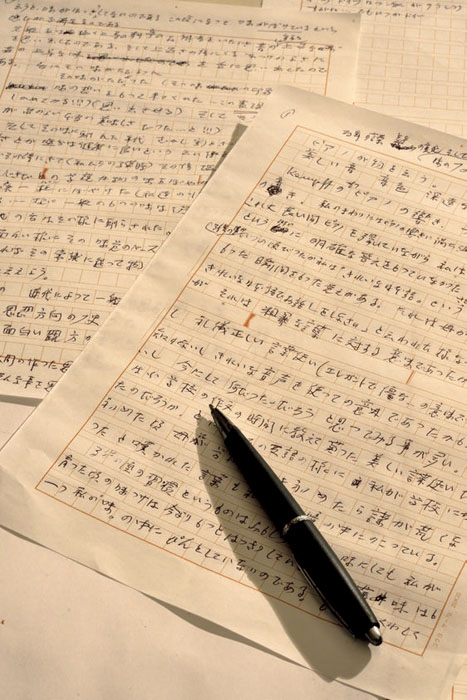

それに決してひとりじゃありませんよ。私に習いたいと通ってくる生徒さんもたくさんいますし、リサイタルを開けば、それを聴きに来てくださる方がいる。80代でパソコンを始めて、今、ブログを連載しているのですが、文章を書くこと以外は、パソコンに詳しい友人に頼りっきりです。4年前に大腿骨を骨折してしまって、それ以来、すたすた歩くというわけにはいかなくなったけれど、ひとりでも楽しいわが家での暮らし。好奇心も食欲も旺盛ですよ」

──90歳で家を新築されたそうですね。

「正確には90歳になる目前ね(笑)。“その年齢で家を建てたんですか? 普通じゃありません”と呆気にとられる人が多くて、こちらのほうが驚きました。90歳を過ぎたら我慢しなくちゃいけないなんて、そんな決まりはありません。人生の計画ばかり立てて楽しいかしら。初めて2階建ての家で暮らしていますが、とても心地好いですよ。2階の寝室の窓から、ヒマラヤスギも見えますし」

──毎日、ピアノを弾いているのですか。

「弾く時間は決まっていません。気分が乗ったら8時間、ぶっ通しでやることもありますし、体がノーといったらすぐにやめます。だから寝る時間も起きる時間もまちまち。このあいだ、10時まで寝ていたことがあって“摩耶子、何してるの!”と自分を叱りました」

──人生の閉じ方は考えていますか。

「終わりが来ることはわかっています。しかし、目の前の音楽には、決して終わりがありません。極限というものがまったくないのです。ベートーヴェンやシューベルトの声が聞こえてくる限り、私はきっと、感激し続けるでしょうし、発見し続けるでしょう。そして私は変わらず弛まず、ピアノの前に座り、鍵盤に手を置くのです。偉大な作曲家たちと毎日のように会話しているから、淋しくないのかもしれませんね」

室井摩耶子(むろい・まやこ)

大正10年4月18日、東京生まれ。6歳でピアノを始める。東京音楽学校(現・東京藝術大学)を首席で卒業後、同校研究科を修了。昭和20年にソリストデビュー。昭和31年に独ベルリン音楽大学に留学し、海外を拠点に13か国でリサイタルを開催、独誌「世界150人のピアニスト」に選出。59歳で帰国。CDに『ハイドンは面白い!』など。著書に『96歳のピアニスト』。平成30年度文化庁長官表彰。

※この記事は『サライ』本誌2021年10月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/角山祥道 撮影/宮地 工)