全国的にも梅雨が明けて、いよいよ夏本番ですね。今年の沖縄は例年より梅雨明けが早く、連日猛暑が続いています。

夏の沖縄の直射日光は半端なく強烈です。陽射しがあまりに厳しいため、沖縄では夏は葉野菜が品薄になります。代わりに大活躍する野菜が、ウリ科のゴーヤーです。

ゴーヤーにはビタミンCが豊富に含まれています。ビタミンCには抗酸化作用があり、疲労回復に役立ちます。またゴーヤーの苦み成分である「モモルデシン」は、夏バテ防止に効果的だともいわれています。

今回は、夏の沖縄野菜の代表格、ゴーヤーを使ったレシピを紹介します。教えてくださるのは松本料理学院、学院長の松本嘉代子さんです。

■ゴーヤーは「味噌煮」がオススメ

ゴーヤーを使った料理といえば、「ゴーヤーチャンプルー」が定番ですが、今回は味噌で煮る「ゴーヤー ンブシー」の作り方を紹介します。「ンブシー」とは、琉球料理の調理法で「味噌煮」のことです。

【ゴーヤー ンブシーの作り方】

<材料 5人分>

ゴーヤー (正味)600g

豚三枚肉(バラ肉) 200g

油 大さじ2

鰹だし 2〜3カップ

白味噌 110g

ゴーヤーは実の厚み、種やワタの入り方など、個体差があるので、分量は種とワタを除いた正味となります。

「ンブシーにするときは、肉厚で苦みの少ないアバシゴーヤーが向いています。アバシが手に入らない場合は一般的な長ゴーヤーを使い、切る幅を少し細くして1.5㎝ぐらいにすれば、それほど苦みが気にならないでしょう」(松本先生)

アバシゴーヤーは、一般的によく出回っている長ゴーヤーに比べて丸みがあり、緑色もやや薄め。後ろは、ゴーヤーと並ぶ夏野菜の代表格、ナーベーラー。

<作り方>

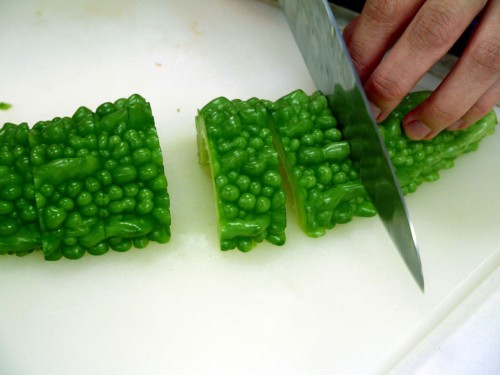

<手順①>ゴーヤーはきれいに洗い、縦二つ割にしてスプーンでワタと種を取り出す。

<手順②>2㎝幅(ゴーヤーの苦みが気になるなら1.5㎝)に切る。

<手順③>豚三枚肉は茹でてから、1㎝強の短冊に切る。

<手順④>鍋に油を熱し、③を入れて脂がジリジリ出てきたらゴーヤーを入れて、全体に油が行きわたるまで炒める。

<手順⑤>④に鰹だしを数回に分けて加えながら、ゴーヤーがやわらかくなるまで煮る。

<手順⑥>⑤に鰹だし(分量内)で溶いた白味噌を入れて、ゴーヤーと白味噌が一体になって、とろみとつやが出たら出来上がり。

ゴーヤーにつやが出て、見るからに美味しそう。ゴーヤーと豚肉に味噌味が絡み、猛暑に負けない料理です。

「今回は鰹だしを使いましたが、野菜がメインの料理のときは豚だしのほうが味に深みがでます。鰹だしと豚だしを混ぜて使っても、美味しく仕上がりますよ」(松本先生)

本格的な豚だしではありませんが、豚三枚肉を茹でたときの茹で汁を利用するのも手です。アクや脂をしっかり取り除いたものを、鰹だしと半々で使うといいでしょう。

■沖縄の「夏を乗り切る知恵」が詰まった料理

「ゴーヤー ンブシー」は、ゴーヤーのほろ苦さと味噌のこってりした味が食欲を促進してくれる料理です。味噌は好みのもので構いませんが、ゴーヤーが苦いので甘めの味噌のほうがお勧めです。

ゴーヤーだけ食べて苦いと感じるようなら、豚肉と一緒に口に運んでください。豚肉の甘みと脂で、それほど苦みを感じないはずです。

この料理は冷凍できるので、多めに作っておくと便利です。作る手間は同じですので一度に5人分程度作っておいて、残りは冷凍しておけば、常備菜として重宝します。

「沖縄でも、ゴーヤーをンブシーにすることを知らない人もいます。家庭で作らなくなっているからでしょうね。油で炒めることでゴーヤーの苦みを和らげ、脂溶性ビタミン類も効率よく摂れます。さらに、味噌の風味が食欲の落ちた夏にぴったりです。

まさに、沖縄の夏を乗り切る知恵が詰まったような料理といえます。こうした伝統的な料理こそ、ぜひ次世代に受け継いでもらいたいものですね」(松本先生)