日本人の約8割が「疲れている」と回答するなど、疲労は現代的な“国民病”と言われます。仕事や人間関係のストレス、運動や睡眠の不足、スマートフォンへの依存など、様々な原因が指摘されますが、医学的に間違った「食事のあり方」を問題視するのが牧田善二医師です。新著『疲れない体をつくるための最高の食事術』が話題の牧田医師が解説します。

解説 牧田善二(まきたぜんじ)さん(糖尿病・アンチエイジング専門医)

塩分過多には野菜のカリウムで対抗

体がむくんでいると、だるく感じます。とくに、足がむくむと立っているのもつらいほどの疲労を感じます。

むくんでいるとき、その原因について「水分を摂りすぎたんだ」と考える人が多くいます。そして、むくみが収まるまで水分を控えようとします。

しかし、それをやってはいけません。

私たちの体の60%は水分であり、その水分は細胞の中や外に存在して重要な役割を担っています。新鮮な水をたっぷり摂り、体内の水分をいつも新しいものに入れ替えていくことは、健康維持にとても大切です。

水が余れば尿として体外に出るので、むくんでも水はしっかり摂りましょう。

それよりも、気にすべきは塩分です。実は、健常者のむくみの原因のほとんどは、塩分を摂りすぎたことにあります。

私たちの体に存在する血液と体液は、共に約0.9%の塩分濃度に保たれています。余った塩分は腎臓が濾過して尿に出しますが、摂りすぎれば腎臓の濾過キャパシティーを超えます。

すると、血液や体液の塩分濃度が上がりすぎないように、体は水を引き込みます。

血液中に水が引き込まれることで、血液量が増え血圧が上がります。一方、細胞の内外にある体液中に水が引き込まれることで、むくみが生じるのです。

ですから、塩分過多でむくんでいるときは、血圧に悪影響が出ているだけでなく、腎臓もひどく疲れていると考えたほうがいいでしょう。

こうしたことからも、普段の食事の塩分摂取量に無関心ではいけません。

2020年に改訂された日本人の一日の塩分摂取量の目安は、成人男性7.5グラム未満、女性6.5グラム未満で、それまでよりも0.5グラムずつ減っています。しかし、それでもWHO(世界保健機関)の基準5.0グラム未満よりも随分多いのです。

しかも、この日本のユルい基準を、多くの人が超えており、一日10グラム以上の塩分を摂っている人がざらにいます。

塩分は、まず摂りすぎないようにすることが大事です。

また、摂った塩分を排出することも重要です。

この排出を助けるのが、ほうれん草やにんじんなどの野菜に多く含まれる「カリウム」です。

カリウムはナトリウム(塩分)と対になって働き、細胞の中と外で体液の浸透圧を維持し、血圧や体液濃度の調整を行っています。

このとき、カリウムを多く摂ることで、浸透圧の作用で細胞内のナトリウムを体外に排出できるのです。

それによって、血圧は下がり、むくみも解消されます。

***

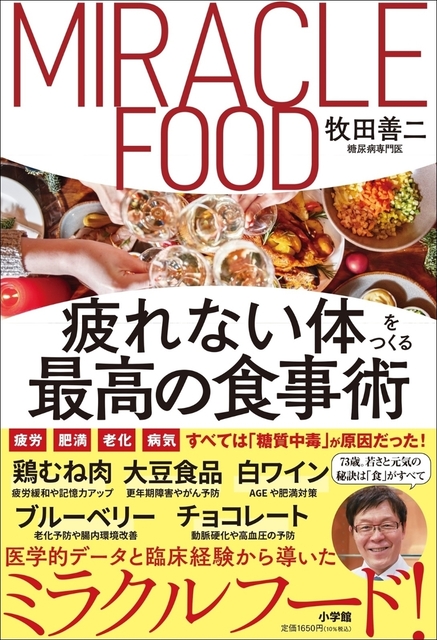

世界最新の医学的データと20年の臨床経験から考案『疲れない体をつくる最高の食事術』

現代人の疲れは過労やストレスではなく、「食」にこそ大きな原因がある。誤った知識に基づく食事は慢性疲労ばかりか、肥満や老化、病気をも呼び込む。健康長寿にも繋がる「ミラクルフード」の数々を、最新医学データや臨床経験を交えながら、具体的かつ平易に解説している。

牧田善二/著 四六判208ページ 小学館刊 1650円(税込)