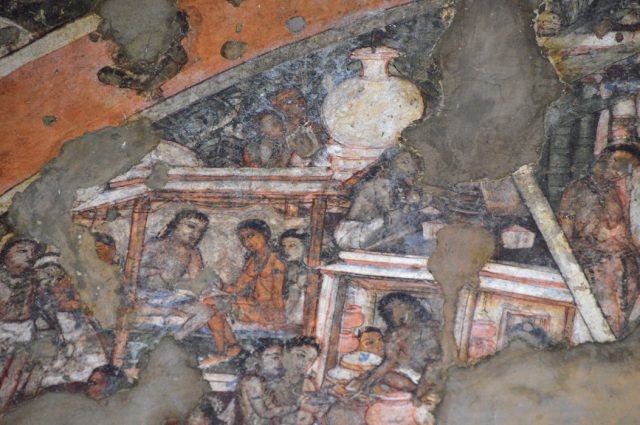

仏教の開祖である釈迦(ブッダ)は、紀元前5~6世紀に現在のインド北部で誕生したとされる。われわれはカレーといえばインドをイメージするが、果たして釈迦はカレーを食していたのだろうか。

仏教の歴史とインドの食文化に詳しい、井上綾瀬さんに聞いた。

「前提からいいますと、インドにはカレーといわれる料理は今も昔もないのです」

「カレー」という呼び名の起源は諸説ある。18世紀頃にインドの香辛料入りの料理がイギリスに伝わり英語で「カレー」と呼ばれるようになった説などだ。

井上さんはこう続ける。

「ただ、カレーのような煮込み料理はお釈迦様も食べていたでしょう。カレーに使う香辛料でいえば、鬱金(うこん)、マスタード、生姜、胡椒などは使われていたと思われます。ただし、唐辛子がインドに伝わるのは16~17世紀なので、マイルドな味だったのでしょう」

釈迦は肉や魚も食べていた

「具材は何かというと、野菜と肉、魚などが主です。インドで動物性食材を摂らない“ベジタリアン旋風”が浸透するのは8世紀の頃で、それまで仏教やそれ以外の宗教も肉や魚を食べていました。仏典には食べてはいけない肉のルールが記されていますが、それ以外の肉や魚は食べていたのです」

釈迦は肉も食べていたのである。

「お釈迦様は托鉢で食事の施しを受けていましたから、何でもありがたくいただいていたと思います」

結論をいうとこうだ。釈迦はカレーのような煮込み料理を食べていたようだ。ただしそれは辛くなく、肉や魚も入っていたらしい。

「お釈迦様は80歳まで長生きしたといわれています。それは何でも食べて、健康でいられたおかげかもしれません」

解説 井上綾瀬さん(龍谷大学世界仏教文化研究センター 嘱託研究員)

取材・文/宇野正樹 写真提供/井上綾瀬

※この記事は『サライ』本誌2024年8月号より転載しました。