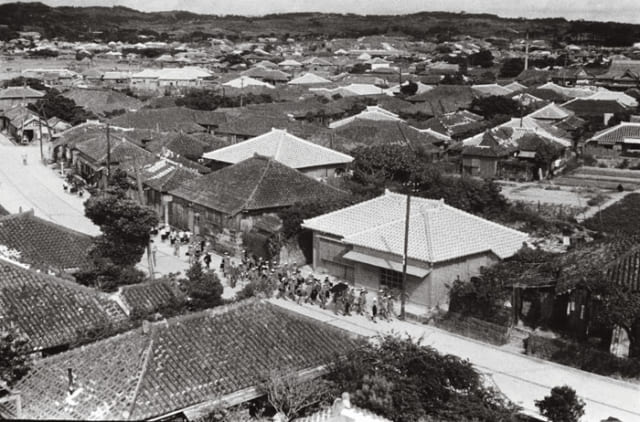

偶然発見された写真に映し出された、80年前の沖縄の姿。笑顔に包まれた人々の豊かな暮らしと平和がそこにはあった。失われた時間を取り戻す写真展が横浜で開催されている。

赤瓦を漆喰で塗り固めた沖縄独特の家並みが続く海辺の町。白い帽子に学生服をまとった子供たちが大勢で通りを歩いている。沖縄地上戦によりこうした町並みの多くは焦土と化した。今では失われた当時の面影が古写真の発見で再確認された。

地上戦により失われた日常

平成25年、朝日新聞大阪本社の地下倉庫で見つかった「有田みかん」の段ボール箱。この中から、ガラス乾板や古いフィルムが「再発掘」されたのは、更に翌年になってからのことだった。

「ルーペで覗いてみると、ふんどし姿で魚を担いでいる少年が浮かび上がりました。これは、と思い次々見ていくと、もりに魚を刺した水中メガネをかけた少年、頭の上に大きな荷物を積み上げた女性、賑やかな市場の様子などが現れました。『糸満』『久高島』と書かれたメモがあり、戦前の沖縄を撮影した写真群だとわかりました」

朝日新聞大阪本社フォトアーカイブ所属の清水隆さんが語る。

「笑顔であふれた人々の生活の様子が細部まで蘇りました。戦火にさらされ焦土と化す前の何げない日常の愛おしさ、大切さを私たちに語りかけているようでした」

80年を経て開かれた「ミカン箱の中の沖縄」に、当時の取材班からのメッセージを感じたという。

ネガをデジタル化し、戦前の紙面を片っ端から調べていくと、一連の写真は昭和10年(1935)に朝日新聞大阪本社で連載されていた「海洋ニッポン」の取材で撮影されたものであることが判明。

駆り立てられるような衝動に突き動かされた清水さんたちは、提携する沖縄タイムスに連絡。写真に写る場所や人々を特定するための調査が始まった。

デジタル化された277枚の写真を手に、3人の記者が沖縄各地をまわり、100人以上から話を聞き出すこと9か月。撮影当時の様子が浮き彫りになっていった。

満面の笑顔を浮かべる漁師

素潜りで海に入り、もりで魚を仕留める当時の糸満漁師。小型の木造の舟「サバニ」の上で、沖縄独特のクバ笠をかぶって誇らしげに両手の魚を掲げて見せている。右手の魚はダツと呼ばれる魚だ。手前の少年は糸満漁師考案という水中めがね「ミーカガン」を頭につけている。

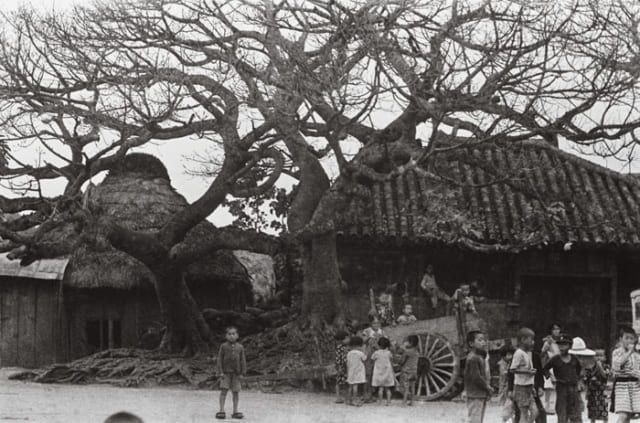

素朴な集落、集う子供たち

当時の記事から、赤瓦葺きの家と昔ながらの茅葺きの家とが混在する沖縄本島中部の集落の写真と推測される。中央には、集落のシンボルだろうか、アコウの巨木が枝を広げている。放課後だろうか、下駄を履いた丸坊主やおかっぱ頭の子供たちが集まっている。

戦前の平和な人々の笑顔

昭和20年4月〜6月、太平洋戦争で地上戦の戦場になった沖縄。一般市民、日米両軍を含めた死者は20万人以上に上り、約45万人の住民の4分の1が犠牲になったといわれている。

焦土となった沖縄では、様々な記録も灰燼と化した。しかし、この写真群に映し出されていたのはそれ以前の沖縄の「日常」だった。

昨年、朝日新聞と沖縄タイムスで公開され反響を呼んだ貴重な写真群が、今回、横浜市の日本新聞博物館で企画展「よみがえる沖縄1935」として展示されることになった。

80年前の「平和の楽園」は、この10年後に激しい戦火にさらされる。その歴史に思いを馳せるとき、痛恨の念が胸に迫りくる。

朝日新聞西部本社編集局長の井手雅春さんが写真展の見どころを教えてくれた。

「今回の写真展では、写真撮影時の状況や対象、背後にある個々人の物語まで写真説明と記事で明かされている点で貴重といえます。

地球の裏側からやってきて2年前に亡くなるまで、沖縄で暮らした儀間政夫さんの写真とその人生をたどった記事、フカ(サメ)取り名人の上原亀さんのパネルに特にご注目ください。漆喰で塗り固めた瓦屋根が続く町並みの写真が伝える当時の沖縄の豊かさ、人々の平和な暮らしのかけがえのなさも感じ取ってもらいたいですね」

軌道馬車、最後の年の雄姿

那覇市〜糸満間の約9kmに敷かれた糸満馬車軌道のレール。1馬立ての「軌道馬車」が泥でよごれた車体にたくさんの人を乗せてゆっくりと進む。沿線に住んでいた古老によると「大人のジョギング、子供のかけっこほどの速さ」だったそう。撮影された昭和10年に運休、廃止となった。

戦争で破壊しつくされる前の、平凡ながら活気溢れ、人々の笑顔で満たされていた平和な沖縄のありのままの姿。戦時体制が着々と敷かれていく過程で撮られた一連の写真群に、失われたものの重みを感じずにはいられない。

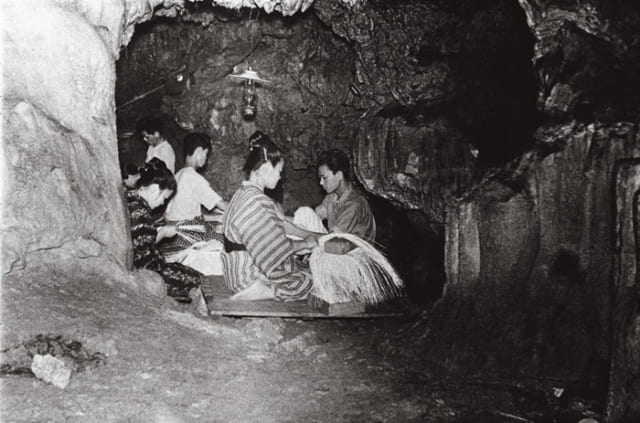

洞窟で作られていたパナマ帽

戦前の沖縄特産品として作られていたパナマ帽の製作風景。素材となるアダンなどの葉の乾燥を防ぐため、当時は湿度の高い洞窟内で製作されることが多かった。洞窟内に電気も引かれていた。着物姿でカンプーと呼ばれる髪形をした若い女性の横顔が美しい。

【展覧会概要】

企画写真展「よみがえる沖縄1935」

【開催場所】日本新聞博物館

神奈川県横浜市中区日本大通11

横浜情報文化センター(受付2階)

電話:045・661・2040

【期間】開催中~7月1日(日)

【開館時間】10時~17時(入館は16時30分まで)

【休館日】月曜(月曜が祝日・振替休日の場合は火曜)

【入館料】400円

【主催】日本新聞博物館、朝日新聞社、沖縄タイムス社

※本記事で掲載された写真、企画展で展示されている写真は「朝日新聞フォトアーカイブ」で購入できます。

問い合わせ:0120・576・756

取材・文/平松温子

※この記事はサライ2018年5月号より転載しました。