サライ世代の範とすべき人生の先達の生き様を毎号お伝えしている『サライ』本誌連載「サライ・インタビュー」。2018年新春企画として、昨年本誌に掲載されたインタビューの数々を紹介する。

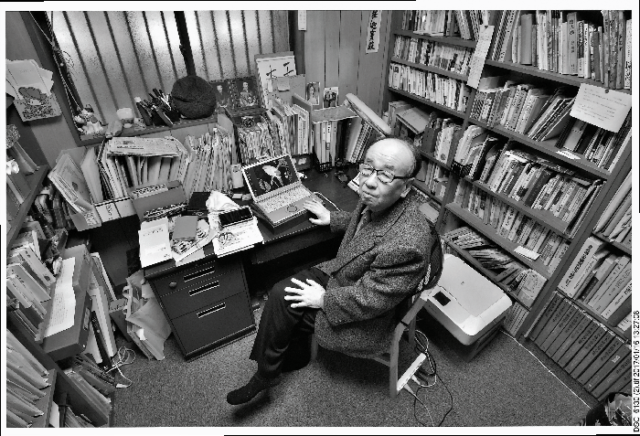

辻 惟雄さん

(つじ・のぶお、美術史家)

――奇想の画家たちを発掘し、日本の美術史を書き換える

「若冲や蕭白は異端ではなく、主流の中の前衛。ダリにも通じる面白さがあります」

撮影/宮地 工

※この記事は『サライ』本誌2017年4月号より転載しました。肩書き等の情報は取材時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)

──江戸期の異色画家・伊藤と若冲が人気です。

「ブームの始まりは、平成12年に京都国立博物館で開催された若冲展でした。この年は若冲の没後200年にあたることから、特別展として企画されたのです。しかし、当時は若冲の名が世間にほとんど知られていないし、新聞社や放送局が関係していないので宣伝力もない。展覧会が始まってもお客さんがあまり入らずガラガラでしたが、会期の中盤ぐらいから来館者が急に増えてきて、最後は入場制限するまでになりました。この企画を担当された学芸員の皆さんは、想定外の来館者数に大慌てだったそうです」

──来館増の原因は何だったのでしょう。

「はっきりとはわからないのですが、ちょうどインターネットが普及し始めてきた時期で、たまたま展覧会を見た人が〝これは凄いぞ”とネットで周りの人に知らせ、そこからまた周りの人たちへ、と雪ダルマ式に評判が広がったらしいのです。それは、多くの若い人たちが足を運んでくれることにもなりました。

一方で、過去の定評ある名品だけを並べるような既成の展覧会というものが、時代の感覚とちょっとずれてきたというようなこともあったかもしれません。それまでの常識では理解できないような、不思議な要素をもった若冲のような表現の方が、むしろ現代人の感覚に合っているのではないか。日本人の美意識が変わってきたのでしょうね。

美術の大きな効能として、見る人を日常とはちょっと違う別の世界へ連れていってくれる驚きと楽しみがあるといわれますが、若冲にはまさにそうした魅力がある。

その後も、京都の相国寺(しょうこくじ)をはじめとする各地の美術館で開かれた若冲展の人気は高く、昨年(2016年)、東京都美術館で催された『生誕300年記念若冲展』に至っては入場待ち時間が320分という記録的な大賑わいになりました」

──若冲に着目されたきっかけは。

「60年以上も前ですが、昭和32年の酉年に渋谷の東横百貨店(現・東急百貨店東横店)で『鶏画名作展』という展覧会が催されました。当時、私は東大の美術史学科の学生で〝面白そうだな、見に行こう”と思っているうちに会期が過ぎてしまった。その展覧会に若冲の襖絵が出展されていて、まもなく美術雑誌に紹介記事が掲載されました。

シュールレアリストの杉全直(すぎまた・ただし)が〝鶏々の厳しくくぎられた奇妙な凝結は、心の中を揺り動かすようなフォルムを形作って”などと書いていて、大いに興味をそそられました。私と若冲との最初の出会いは絵ではなく、この文章でした。

それから若冲の存在を気に掛けるようになり、いろいろと調べ始めましたが、実物にはなかなかお目にかかる機会がありませんでした。

そうこうするうちに数年が経ち、上野の美術研究所(現東京国立文化財研究所)で働きはじめた頃、アメリカのプライスという金持ちの御曹司が京都や東京の古美術商を訪ねて若冲の作品を探し回っているという噂を耳にしました。それも、既に2 幅の彩色画を手付金も払って手に入れたという。引き取られてしまう前にどんな絵なのか見せてもらおうと、店を探し当てて訪ねていきました」

──そこで初めて実際に若冲の作品を見た。

「これが、もの凄かった。日本画離れした密度の濃い彩色と、不思議な形態感覚。江戸時代にこんな画家がいたのかと驚嘆しました。そして、この絵はこのままアメリカへ渡れば行き先不明になり、二度と見られなくなってしまうかもしれない。海外へ流失する前に、母校の後輩たちにもぜひ見せてやりたいと思い、店主に〝1日だけ貸してくれませんか〟と頼むと、あっさり貸してくれた。

学生たちに絵を見せ終わって、その足で古美術商の家へ返しにいって玄関口から声をかけると主人は奥で商談中で〝そこに置いときなさい”と実にそっけない(笑)。当時、若冲はその程度の扱いだったのです」

──そこからプライス夫妻と親交が生まれた。

「翌年、彼らが私のいる美術研究所を訪ねてくれました。若冲を研究する変わり者の若い学者がいる、と聞きつけてのことです。そして〝私たちはけっして買った絵を隠したりはしない。誰にでも、喜んでお見せします”と約束してくれた。その後も、彼らはコレクションを進める一方で、約束通り、アメリカのプライス邸を訪れる客には、いつでも希望する絵を見せてくれました。平成23年の東日本大震災のあとのことです。

〝少しでも日本の人々の心を慰められれば”と夫妻はプライス・コレクションを送り届けてくれました。そうして平成25年に展覧会『若冲が来てくれました』が仙台、盛岡、福島を巡回し、大勢の人たちが若冲と江戸絵画を楽しむことができたのです。夫妻との交流は今も続いています」

──お生まれは名古屋です。

「家は江戸時代から続く米穀商でしたが、明治になって没落しました。父親は名古屋医科大学(現・名古屋大学医学部)を卒業した産婦人科医で、私が6歳になる頃、大学の医局を離れて岐阜県各務原の病院に赴任しました。

各務原飛行場に隣接する川崎航空機岐阜工場の附属病院です。まもなく太平洋戦争に突入し、空襲にも遭いました。玉音放送を聞いたのは各務原の自宅で、中学1年生のときでした。庭で、1匹の蝉が鳴いていたのを記憶し

ています。

戦後は、子供の頃からの画家になりたいという夢をひそかに持ち続ける一方、父の勧めで医学部への進学を目指しました。医師免許さえ取っておけば、食いっぱぐれはないというわけです」

──そして、東大に進まれました。

「なんとかもぐり込むと、理科Ⅱ類から医学部を志望しました。ところが、もともと理数系が苦手な上に、発疹チフスに罹患し、さらにそのときのインシュリン・ショック療法の後遺症で2年留年。進路が怪しくなりました。

そんな頃、所属していた美術サークルの友人から文学部に美術史という学科があることを教えられたのです。父におそるおそる相談すると、父も私を医師にすることは無理だと諦あきらめたらしく、まあ、仕様がないと言う。こうして、美術史学科へ進むことになりました。

この学科は留学中の大学院生を合わせても10数人という少数で、よく覚えてはいませんが、私は下駄履きで研究室にひょっこり現れるような変な学生だったそうです(笑)。日本美術を専攻し、大学院の修士論文は恩師の助言もあって江戸の画家・岩佐又兵衛(いわさ・またべえ)をテーマに選びました。

上野の美術研究所に入所したのは、満30歳になる直前のことでした」

── 曾我蕭白(そが・しょうはく)と出会ったのもその頃ですか。

「プライス氏の若冲あさりに神経を尖らせていたのと同じ頃、同じく江戸の画家・曾我蕭白の『群仙図屏風』との出会いがありました。聞けば、少し前の売り立て(競売)に出たのだが、偽物扱いされて誰も寄りつかない。京

都の古美術商が格安で落札したものの、買った当人も半信半疑というものでした。真贋の調査を命じられ、詳しく調べていくと本物でした。私は京都の寺に残っていた朽ち果てる寸前の蕭白の墓も突き止め、寺の過去帳と併せると伝記を書けるほどの資料を得ることができました。

東洋古美術の研究誌『國華』にこの屏風の解説を書いたのは昭和42年、35歳のときです」

──翌年に『奇想の系譜』を連載されます。

「『美術手帖』からの依頼によるもので、従来の美術史では異端視されがちだった奇抜な画風の絵師たちを紹介したいという企画でした。編集部が付けた連載時の題は『江戸のアヴァンギャルド』でした。

連載では、修士論文でもテーマにした岩佐又兵衛をはじめ、伊藤若冲と曾我蕭白、それから狩野山雪(かのう・さんせつ)、歌川国芳(うたがわ・くによし)を取り上げました。単行本にまとめる際、これに長沢芦雪(ながさわ・ろせつ)を加えて6人とし、題名も『奇想の系譜』にした。

奇想とは〝奇想天外より落つ〟という言葉に由来し、人をアッと言わせるような奇抜な発想を指します。個性的でちょっと変わっている画家たちをひとくくりにするには、ぴったりな言葉だと思いました」

──異端視されていた彼らに惹かれた理由は。

「本来、彼らは異端の少数派ではなく、主流の中の前衛派と位置づけるべきではないか、そう思ったのです。異端という言葉はもともと宗教用語であり、他宗に対する攻撃的な意味を含みます。だが、彼らは攻撃されるべき対象だったわけじゃない。むしろ、面白がられ、歓迎されたのが彼らであると。そこには、江戸時代の絵画史を、従来のような安全無害に消毒された流派史の寄せ集めに過ぎない平板で無機的な編成から解き放ち、少しスリリングなものにしてやろうという、若さゆえの気負いもあったように思います」

──美術界や周りの反応はいかがでしたか。

「奇想、なんて変わったことを研究している人は当時ほかにいません。では、学者仲間から異端視されてのけ者にされたかというと、不思議なことにそうではなかった。ただ、私もちょっと警戒しましてね。つまはじきにされるといかんと思い、権威の象徴である狩野派にも目配りをしたんですよ。狩野元信の作品を詳しく研究しました。そうやって、自分なりにバランスを取っていたところはあります。

美術史家というのはたいてい保守的で、特に日本美術の場合は、狩野派とか円山派とか、従来の評価が定まったところから研究に入っていくわけです。でも、そうすると蕭白の面白さなんか理解できない。

私は若い頃から、いわゆる正統派の日本画だけではどうも物足りなかった。西洋のピカソやダリに通ずるような面白さをもった画家が江戸時代にもいたんじゃないか。そんな予感がどこかにあった。そこへ、若冲や蕭白のような面白い絵が現れた。関心のあり方によって、ものが見つかったり、見つからなかったりするわけですよ」

──東北大学と東大の教壇にも立たれました。

「東北新幹線がまだありませんでしたから、東北大学のある仙台は辺鄙な場所で、美術の研究をするには不向きだとも言われました。でも、温泉で学生たちと遊んだり、東北各地の円空仏(えんくうぶつ)を調査するといった成果もあった。東京から持ち越してきた仕事として、画集『若冲』を上梓したのも、この東北時代でした。

東京大学へ戻ったのは49歳。出身校というのは、理屈を超えて懐かしさを感じるものですね。東大での10年と、その後の日本文化研究センター時代を通じて、70歳を超えていましたが日本美術全体に視野を広げ、そこを貫く特色として〝かざり〟や〝あそび〟といったものを見出していく仕事ができました」

──その後も美術館の館長を務められました。

「展覧会の企画と準備に携われましたから楽しかったですね。こうして美術史家としての歩みを振り返ると、ひとことで言えば運がよかったと思います。戦前と戦後では、コレクターがものを見せる態度も変わりました。茶人の風習として、人に見せると目垢がつくなどと言い、なかなか見せてくれなくて昔の美術史家は苦労したらしいんですけど、そういうことがなくなってきた時期でしたから。

しかも、当時は美術史家を志望する人の数が限られていましたから、競争相手はいなかった。今は何か新しい作品が出てくると、誰が見つけたのか、誰が解説を書くのかせめぎ合ったりする。私たちの頃はそんなことはなかったし、かなりおおっぴらに人に見せたり教えたりして、それについて書くときも誰かに気兼ねすることはなかった。

言うなれば、スキーヤーが朝、スキー場に行くと目の前にはシュプール(スキーの滑降によってできる跡)が何もない新雪が広がっている。そこに自分でシュプールを描き、自由に滑走するということができたんですね。今から考えると、それは我々の世代のわずかな人しか体験できなかったことじゃないでしょうか。ありがたいことだと思っています」

──健康のためにされていることは。

「週に一度、プールへ通っています。足腰が駄目になったらおしまいですからね。この年になると美術館に行くぐらいが一番の楽しみです。ルーヴル(フランス)やエルミタージュ(ロシア)をはじめ、世界各国の主要な美術館は見て回りましたし、思い残すほどのこともないけれど、ただ、限られた時間の中で限られたものしか見ていませんからね。そうした美術館のすぐ側に1か月も滞在して、毎日毎日通って絵を見れたら、それこそ天国だと思います」(笑)

●辻 惟雄( つじ・のぶお)

昭和7年、愛知県生まれ。昭和36年、東京大学大学院博士課程中退(美術史専攻)。東北大学文学部教授、東京大学文学部教授、国立国際日本文化研究センター教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長、MIHO MUSEUM館長などを歴任。平成28年、文化功労者に顕彰された。岩佐又兵衛、伊藤若沖、曾我蕭白などを「奇想の画家」としていち早く再評価。著書に『奇想の系譜』『奇想の図譜』『日本美術の歴史』など多数。

※この記事は『サライ』本誌2017年4月号より転載しました。肩書き等の情報は取材時のものです。(取材・文/矢島裕紀彦 撮影/宮地 工)