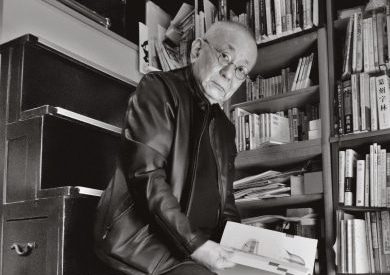

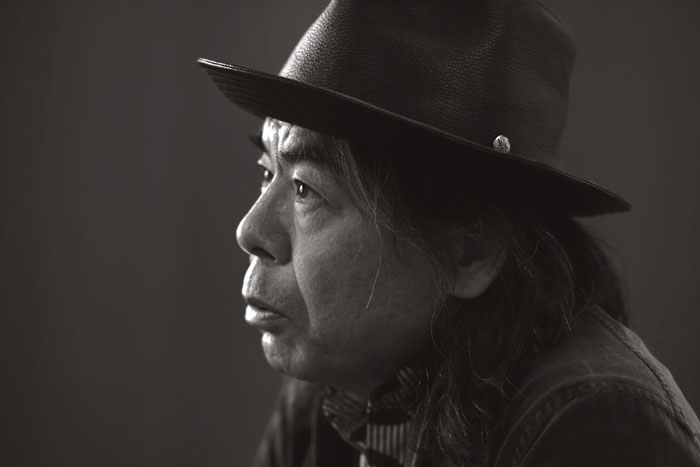

横尾忠則(現代美術家)

─グラフィックデザイナーから画家に転向していつの世も活躍─

「運命の車に乗って、運命の女神に運転を任せていれば、然るべき場所に連れて行ってくれるのです」

──創作意欲が失せませんね。

「一年の描き納めは、大晦日です。そして描き初めは1月1日。家には寝に帰るだけ。40代半ばでこのアトリエを構えてからは、ほぼ毎日欠かさず、一日中ここで過ごしています。長いこと絵筆を握らなかったのは、心筋梗塞のときくらいですね」

──詳しく教えてください。

「3年前、急性心筋梗塞で倒れ、緊急手術となりました。あのときは痛くて痛くて、“早く呼吸が止まってくれ”と願ったほどです。死んだほうがはるかに楽だと思った。不思議と死の恐怖もありませんでした。

手術後、あと2〜3日は入院の必要があると言われたのですが、ひと晩で強引に退院してしまいました。そのかわり医師から、絵を描くのは肉体労働だから2週間は絶対に絵筆を持たないようにと厳命されましたが。手術から15日目、一気に100号サイズ(縦1620×横1303mm)の絵を1日で3枚、描ききってしまいました」

──画家の魂を見る思いがします。

「でもね、僕は自分の意志で画家になったわけではないんです。本当になりたかったのは郵便屋さんです。赤い自転車に乗って、手紙を配達して回りたかった。高校のときまでそのつもりでした。画家になってからも、例えば展覧会を自分からやりたいと主張したことはありません。言われるがままに描いている。人生もそう。運命の車に乗って、運命の女神に運転を任せていれば、然るべき場所に連れて行ってくれるのです」

──運命を切り拓いているように見えます。

「宿命というのは持って生まれたもの。運命に従うほうが楽なんです。切り拓くには、努力しないといけないでしょ? 僕の運命の大きな転換点は、2歳の頃です。横尾家の養子に貰われ、『横尾忠則』になったことで、人生の歯車が回り始めました」

──いつ、そのことを知ったのですか?

「高校のとき、市役所にアルバイトに行ったのですが、このとき戸籍謄本を見せてくれたんです。ですがこのことは、親には秘密にしました。ショック? いえ、不思議な感覚です。初めて観た映画『ターザン』を思い出しました。赤ん坊がアフリカのゴリラに育てられるという話ですが、ヒーローには数奇な運命がつきものです。自分にも出生の秘密があったことが嬉しかったのかもしれません」

「受験の前夜、美大を受けずに実家に帰らされました」

──絵はお好きだったのですか?

「物心ついた頃には絵を描いていたようですが、僕がやっていたのは模写です。家に宮本武蔵とか新田義貞の絵本があって、血湧き肉躍る場面を描いた挿絵に惹かれたんです。それをせっせと写していました。高校のときに兵庫県の絵画コンクールに何度か入選したことで、急に周囲が“美大に行け”と騒ぎ始めました。僕は郵便局員になるつもりで、高校では就職コースを選んでいたのですが、急遽、美大受験のために受験勉強をする羽目になりました。勉強は嫌いなのに!

受験の日のことは今でも覚えています」

──何かあったのですか?

「高校で美術を教えてくれていた先生が、このとき、ちょうど東京に戻っていたんですね。それで受験の何日か前から、先生の下宿に居候させてもらっていたのですが、受験の前の晩、先生が酔っ払って帰ってきました。で、寝ていた僕を叩き起こし、“明日の試験は受けずに、西脇(兵庫)の家に戻りなさい”と言うんです。先生の言葉は絶対ですし、もともと美大志望じゃない。理由も聞かず、そうですか、と受験せずに帰宅しました。

数年前、その先生から手紙が来ました。僕の両親(養父母)が先生に、“東京の大学に行かせないようにしてほしい”と強く頼んでいたそうなんです。当時、経済的にも苦しく、大学進学は難しいということだったようです」

──知らないところで運命が動いています。

「僕はずっと受け身です。驚いたのは担任の先生です。教え子が受験せずに戻ってきたのですから。それで“君は絵が描けるから印刷屋はどうだ”と言い出して、僕の目の前で近所の印刷屋に電話をし始めました。“ちょっと社長、お宅でうちの子を使ってくれまへんか”。これで、就職先が決まりました。

翌日、家で履歴書を書いていると、ちょうどそのタイミングで、加古川市の印刷屋から速達が届きました。僕のポスターが賞を取って、それが新聞に載ったことがあるのですが、それを見て“スケッチマンとして採用したい”と言ってきたのです。スケッチマンとは今でいうデザイナーのことです。その葉書を先生に見せに行ったら“加古川の印刷屋へ行け。こっちは俺が断っといてやるから”という」

──またしても運命のいたずらです。

「ところが働き始めて数か月で、僕は雨で印刷物を濡らすというミスをしてしまい、クビになってしまったのです。親にはそのことを言えず、電車に乗って出社したフリをしていました。このとき、暇な時間を使って、神戸新聞のカット欄に投稿していたのですが、採用常連者になってしまいました。で、常連5人でグループを作って、展覧会を開こうということになりました。ここでも僕は言われるがままです。神戸の元町の喫茶店の2階を借りて開催したのですが、たまたま神戸新聞のデザイン部の部長ら2人が通りかかった。しかも偶然、喫茶店の前で喉が乾いたというのですから出来過ぎです。そこで僕の作品を観て“この子、面白いね”となり、僕は神戸新聞に採用されることになりました」

──運命の女神が微笑んでいますね。

「女神はもうひとりいました。神戸新聞は新聞会館というビルに入っていたのですが、その会館で働いていた女性が、人づてに“僕を紹介してほしい”と言ってきた。会いましたよ。でもお金がないから喫茶店にも行けず、デートは波止場でした。当時、お好み焼き屋の離れに下宿していたのですが、会ってから1週間もしないうちに、その女性が突然、訪ねてきて“下にタクシーを待たせているから、すぐに荷物をまとめて”という。荷物といっても着替えくらいです。すぐにまとめ、言われるがままタクシーに乗り込むと、連れて行かれた先は、彼女が借りたアパートでした。お金を出した記憶はないので、彼女が全部用立てしたのでしょう。そのまま、お互いの性格も家族のことも知らないうちに一緒の生活が始まり、そのまま結婚しました。これが今の妻です。来年で結婚70年ですから、運命に身を任せて正解でした」

「絵筆を握りしめて叩きつける。新たな画風を手に入れました」

──その後、世界的デザイナーになったのはみなの知るところです。

「実はその過程で、運命を強引にねじ曲げようとしたことがあるんです。結婚後、23歳で大阪のナショナル宣伝研究所に転職し、昭和35年、同社の東京移転を機に上京しました。同じ年に日本デザインセンターが設立されたのですが、ここは日本のグラフィックデザイナーのトップが集結していました。初めて自分の中に欲が出た。ここに入りたいと思ったんですね。それで自分の決意をアピールすべく会社を辞め、入社を直訴したんです」

──大きな決断です。

「熱意が伝わり、入社に漕ぎつけたのですが、入って1週間後に、タクシーのドアに右手の親指を挟んで骨折してしまった。仕事もできず、周囲から白い目で見られました」

──運命に抗ったら大怪我してしまった。

「ええ。運命の女神に逆らっていいことはひとつもありません。実は画家になったのも女神の声に従っただけなんです」

──女神の声、とは?

「昭和55年のことです。ニューヨーク近代美術館のピカソ展を見ていたら、つま先から頭のてっぺんまで強烈なエネルギーが走って“デザインは終わった。画家になれ”と声なき声が聞こえた。当時、世界各国で個展を開くなど、デザイナーとして乗っていました。ところが女神の声を聞いてしまった。オカルトだと誤解されるので、当時は“ピカソの影響”と誤魔化していましたが、このとき、僕の中のデザイン的な要素が、体からスーッと抜けていくのが分かりました。見えない力に突き動かされ、画家になると決めたのです」

──突然の「画家宣言」です。

「妻がね、自宅の近所を一軒一軒、アトリエになるようなスペースがないか、聞いて回ってくれたんです。以来40数年、彼女が見つけてくれたこのアトリエで、今も無我夢中で絵を描き続けています」

──来年90歳とは思えないほど元気ですね。

「よく“健康法は?”と聞かれるのですが、何もしていません。体を動かすのは自転車でアトリエに通うときだけ。10年ほど前に難聴になって、その影響なのかほかの感覚も衰えました。目はかすんで輪郭がぼやけるし、手は腱鞘炎でまっすぐ線が引けません」

──絵画制作にさしさわりは?

「最初は、ショックでしたよ。でも肉体的ハンディキャップを逆に利用して、絵筆を握りしめて叩きつける方法にたどり着いた。この年になって新たな画風を手に入れたんです。描きたいテーマですか? 僕はいつの間にか、欲望が失くなって、自分が空っぽになっていることに気づきました。空っぽだから、周りからいろんなものが入ってくる。それをその日の気分に任せて絵にしていくのです」

横尾忠則(よこお・ただのり)

昭和11年、兵庫県生まれ。現代美術家。昭和47年にニューヨーク近代美術館で個展を開くなど世界的なグラフィックデザイナーとして活躍。昭和55年に「画家宣言」し、以後精力的に絵画作品を発表し続ける。ニューヨークADC名誉の殿堂入り、紫綬褒章、旭日小綬章、高松宮殿下記念世界文化賞、文化功労者など受賞多数。日本芸術院会員。作品集に『僕のY字路』など。

取材・文/角山祥道 撮影/藤田修平