文/鈴木拓也

東京の中心部を東西に突っ切り、公共交通の大動脈の一翼を担うJR中央線。

都心部に限っていえば、車窓からのぞむ景観は大都会そのもの。だが、ちょっと西へ寄ると、ノスタルジックな雰囲気をたたえた街並みへと変わる。

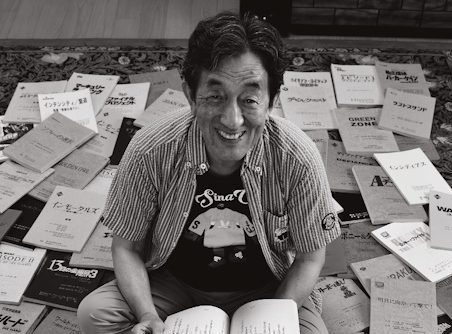

作家・書評家で、「サライ.jp」にも寄稿する印南敦史さんは、このエリアで育った一人。実家は荻窪で、社会人になってからの十数年間は三鷹、その後また荻窪へ戻って今に至る、生粋の「中央線人」(?)だ。

だから、荻窪から吉祥寺あたりまでは「町内会みたいなもの」だそうで。

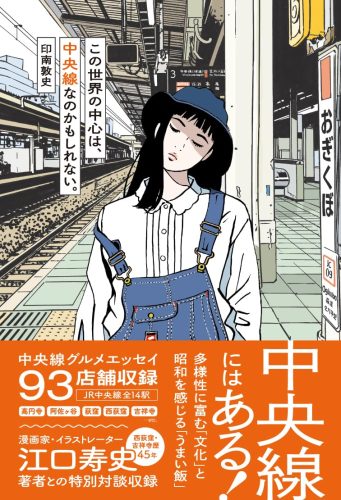

そんな印南さんが、このたび上梓したのが『この世界の中心は、中央線なのかもしれない。』(辰巳出版 https://tg-net.co.jp/tatsumi_book/22626/)。タイトルから、地域文化論的な内容を一瞬想像したが、実はこの界隈の飲食店のグルメエッセイ集となっている。

昭和の雰囲気をたたえた名店たち

本書で取り上げる93ものお店は、もっぱら老舗。といっても、敷居の高そうな割烹とか料亭と呼ばれるものではなく、その真逆。昭和の風情が残る、典型的な大衆食堂がメインだ。印南さんは、そうした店を一軒一軒訪ね歩き、その場のたたずまいにまず言及する。

例えば、一店目の「食堂 伊賀」だとこんなかんじ。

ぶっちゃけ、長屋構造になった建物自体、かなり年季が入っています。しかも、文字が崩壊した手書きの看板がなんとも味わい深い。だから自転車で前を通るたび、いつも気になっていたのです。(本書8pより)

店に入ると、テーブル席3つとカウンターがあり、テレビではNHKの番組が流れている。厨房に立つのは、この店を約50年間営むご主人が一人。これだけだと鄙びた印象を持つが、実は「全国からお客さんが来る」有名店だと、意外な一面も明かされる。

ここで印南さんが注文したのは、ボリューム満点の「ハンバーグ定食」。主役のハンバーグは、昔ながらの平べったいタイプ。昭和的なほっとする雰囲気のなかで、印南さんは舌鼓を打つ。

働く人やお客さんの姿も活写

本書が、ふつうの食べ歩きルポと一線を画すのは、人間観察にも力点が置かれていることだろう。

店で長年働く人や常連のお客さんの様子が随所に出てきて、これがなかなか面白い。

炒めものをする合間にご飯をよそい、味噌汁を温め……と、お母さんの動きはエンドレス。小声で指差し確認をしたりもしていて、動きは無駄なしです。そして、できあがった料理はカウンター越しお客さんのところへ。お客さん側も、負担をかけないように気を遣っていることが見てとれます(本書29pより)

このお店は、三鷹市上連雀の「お食事 樹(いつき)」。『孤独のグルメ』の舞台になったこともあり、いつも盛況らしい。店は母子2人で切り盛りするが、この日は息子さんが本業の仕事で出ており、母親がワンオペで忙しく働いているさまがよくわかる。

印南さんの視点は、ジャーナリストのそれではなく、あくまでもふらりと立ち寄った客としての立ち位置。そのまなざしは、あくまでもやさしい、読む側も思わずほっこりさせられる。

「敗北感」でおいしさを感じる

もちろん、食事の魅力の描写についてもぬかりがない。良質のグルメエッセイは、「うまい」「おいしい」は使わずに、そのおいしさを伝達するものだが、本書もまさにそう。

例えば、

しかもチャーハンだけでなく、唐揚げの破壊力もすごい。(中略)どう考えても、これは手強いやつです。本当に食べきれるかな?

そんなわけで、敗北感を抱えながらなんとか食べ終えた結果、軽く見ていた自分の愚かさを痛感することになったのでした。いや~、これは完敗です。(本書39pより)

「破壊力」に「敗北感」――この種のエッセイではそう見ない単語が続々だが、なぜかおいしさが伝わってくるのが不思議。

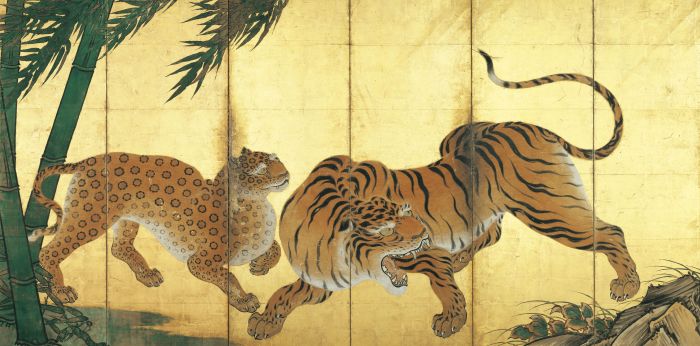

ほかにも、「ジョージ・クリントン率いるPファンク軍団のごとき圧倒的なグルーヴ感」といった、わかる人にはわかるが、わからない人にはわからない筆致も秀逸。音楽に疎い筆者は、わからない側の人間だが、Pファンク軍団にたとえられた「たぬきわかめそば+生たまご」は、さぞや美味なのだろうとはわかる。

なお、本書のしめの一品は、漫画家・イラストレーターの江口寿史さんとの対談。印南さんとは、約40年前に西荻窪の喫茶店で出会って以来の仲だそうで、中央線沿線の飲食店をテーマに話がはずむ。最初から最後まで、読むだけでおいしくなる1冊だ。

【今日のおいしい1冊】

『この世界の中心は、中央線なのかもしれない。』

定価1760円

辰巳出版

文/鈴木拓也

老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライターとなる。趣味は神社仏閣・秘境めぐりで、撮った写真をInstagram(https://www.instagram.com/happysuzuki/)に掲載している。