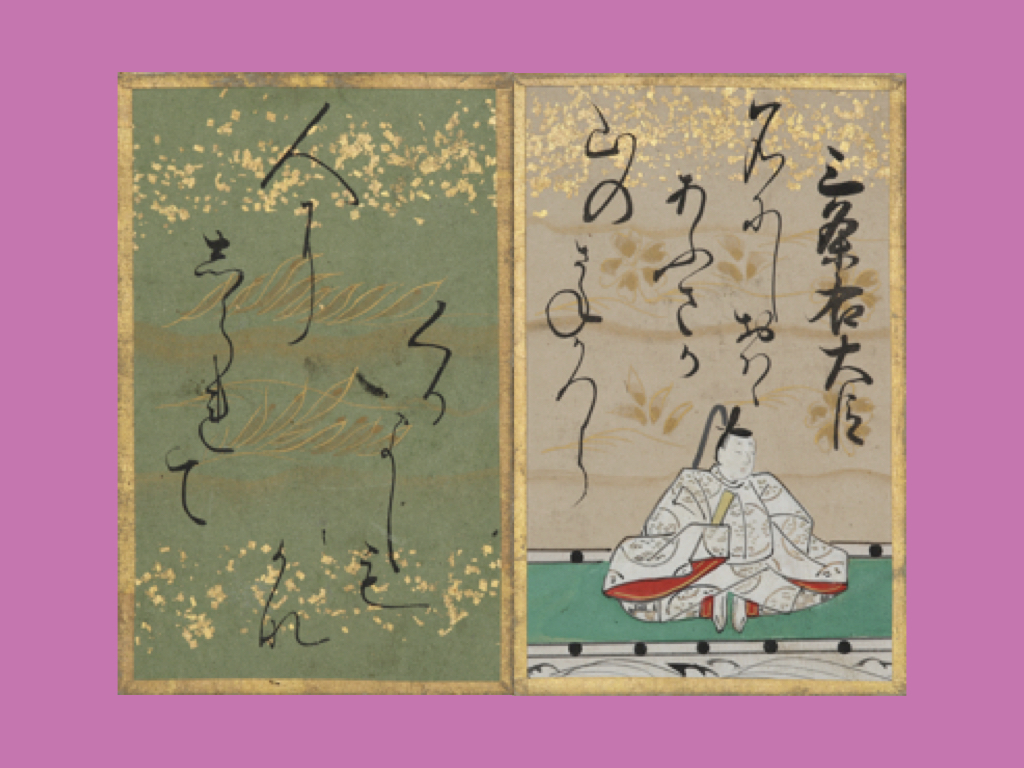

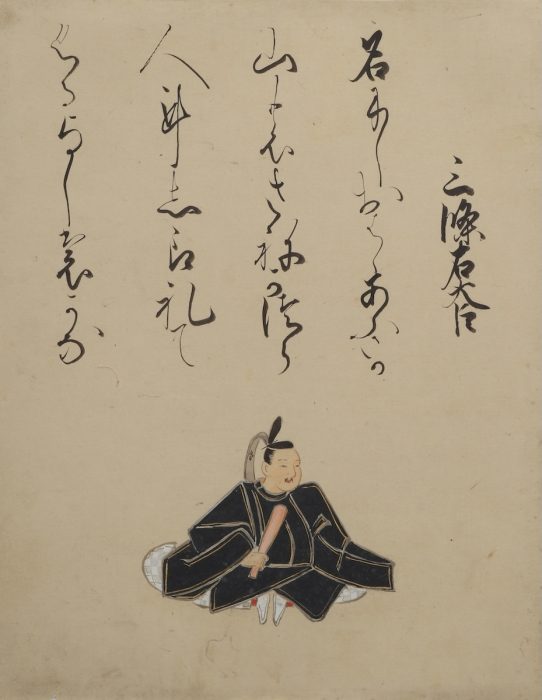

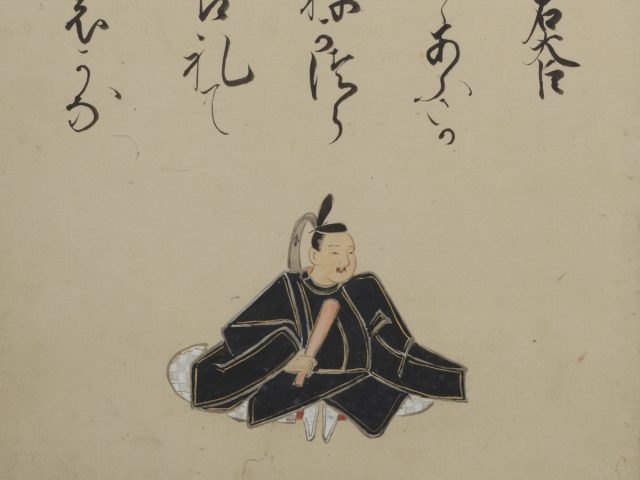

三条右大臣と呼ばれた藤原定方(ふじわらのさだかた、873年~932年)は、平安時代前期から中期にかけて活躍した貴族・歌人です。父親は藤原高藤、母親は宮道列子(みやじのたまこ)という家柄で、『源氏物語』の作者・紫式部の曽祖父にあたります。

朝廷では右大臣にまで昇進し、天皇(宇多・醍醐・朱雀)を補佐する重職を歴任しました。京都の三条に邸宅を構えていたことから「三条右大臣」と称されるようになり、この呼び名で親しまれています。

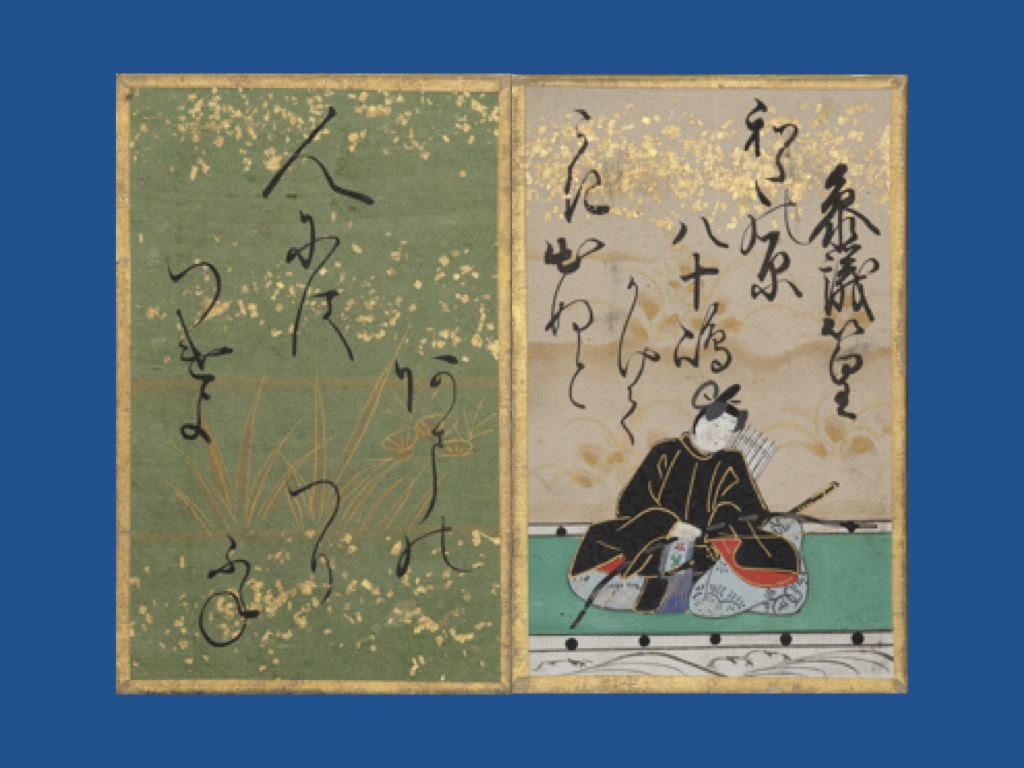

百人一首には、彼の恋の歌が一首収められていますが、実は藤原兼輔との贈答歌も多く残されており、親しい文通や人間関係の豊かさも知られています。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

三条右大臣の百人一首「名にしおはば~」の全文と現代語訳

三条右大臣が詠んだ有名な和歌は?

三条右大臣、ゆかりの地

最後に

三条右大臣の百人一首「名にしおはば~」の全文と現代語訳

名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで くるよしもがな

【現代語訳】

逢って寝るという名前をもっているならば、その逢坂山のさねかずらは、たぐれば来るように、誰にも知られずにあなたを連れ出す手立てが欲しいよ。

『小倉百人一首』25番、『後撰集』700番に収められています。『後撰集』の詞書には「女につかはしける」とあり、「人にしられで」とあるので人目を忍ぶ秘密の恋だったのでしょう。

「さねかづら」は蔦(つた)の一種。「さ寝」(共寝)という言葉を掛けて、恋人同士の密会を暗示しています。また、逢坂山の名と「逢う」という言葉を巧みに掛け、恋しい気持ちを誰にも悟られずに会いに行きたいという、秘密の恋の情熱を詠みあげました。

平安時代は自由な恋愛が許されず、特に貴族社会では想いを直接的に伝えるのははばかられる風潮がありました。だからこそ、自身の心を植物のたとえで密やかにしたためたのです。控えめながらも切実な感情が美しく、日本ならではの「隠された情熱」を感じ取ることができます。

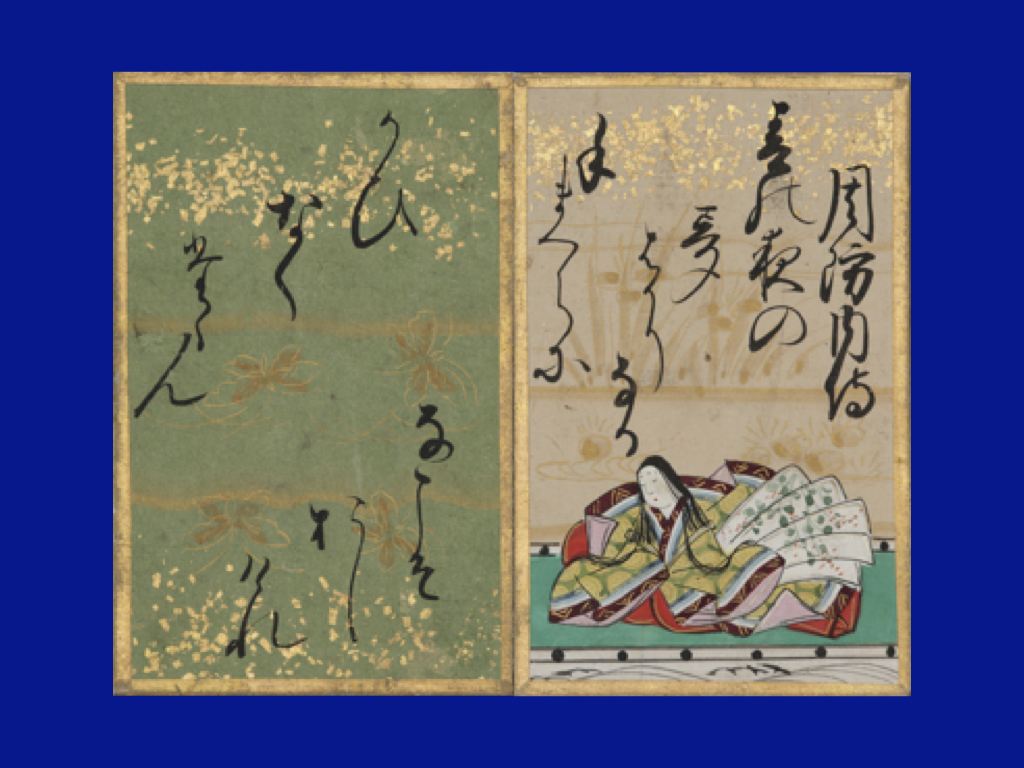

(提供:嵯峨嵐山文華館)

三条右大臣が詠んだ有名な和歌は?

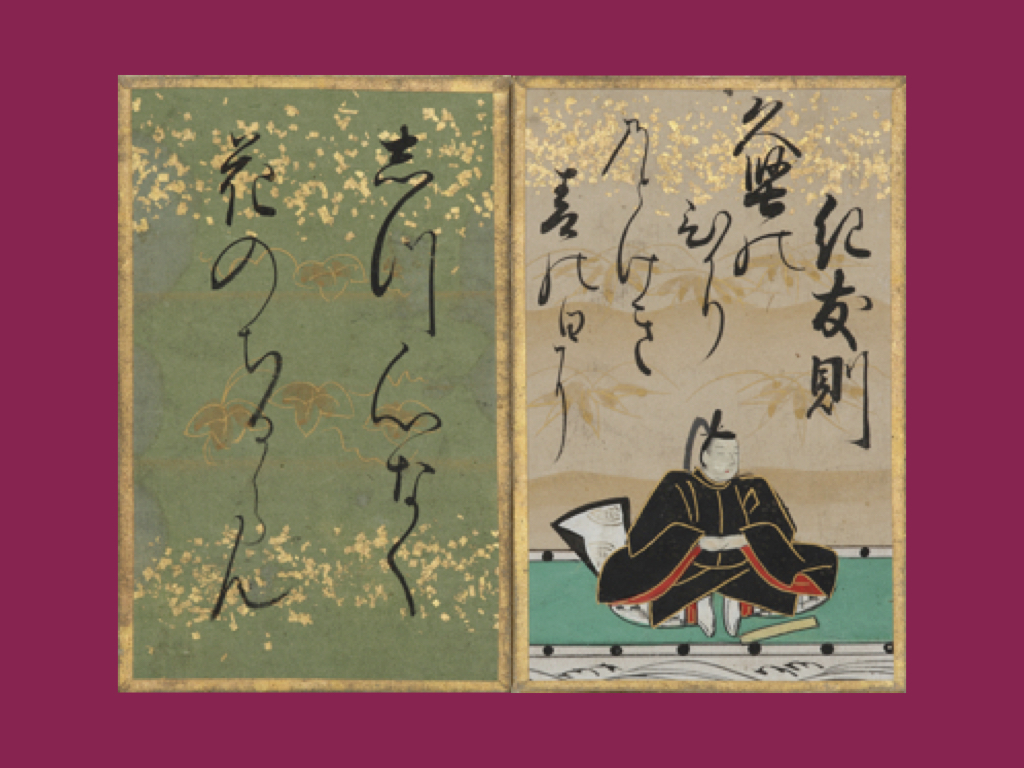

前述したように藤原兼輔との贈答歌が多く残されています。その中から二首紹介します。

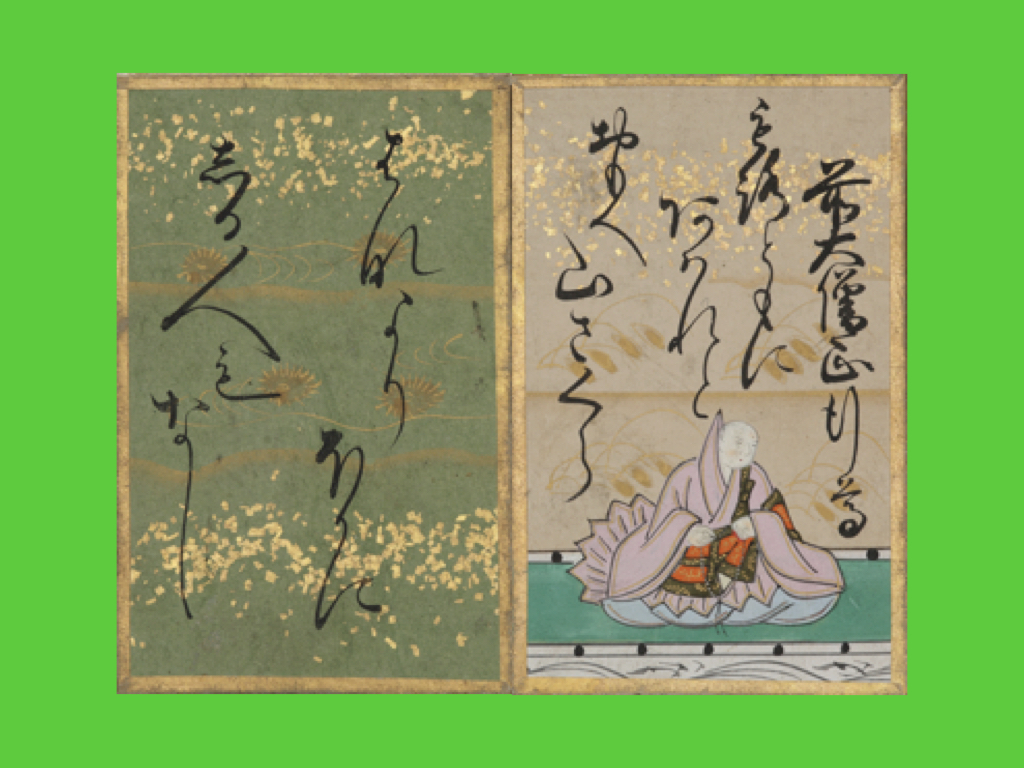

はかなくて 世にふるよりは 山科の 宮の草木と ならましものを

【現代語訳】

たよりなく、むなしい状態でこの世に永らえるよりは、山科の御陵の草木になってしまえばよかったものを。

『後撰集』1389番に収められています。詞書には「先帝おはしまさで、世の中思ひ嘆きてつかはしける」とあり、醍醐天皇が延長8年(930)に崩御され、山科御陵に葬られたときに藤原兼輔に贈った歌です。

その時の兼輔の返歌は「山科の宮の草木と君ならば我は雫にぬるばかりなり」(あなたが山科御陵の草木となるのなら、私はその草の雫に濡れるばかりです)。

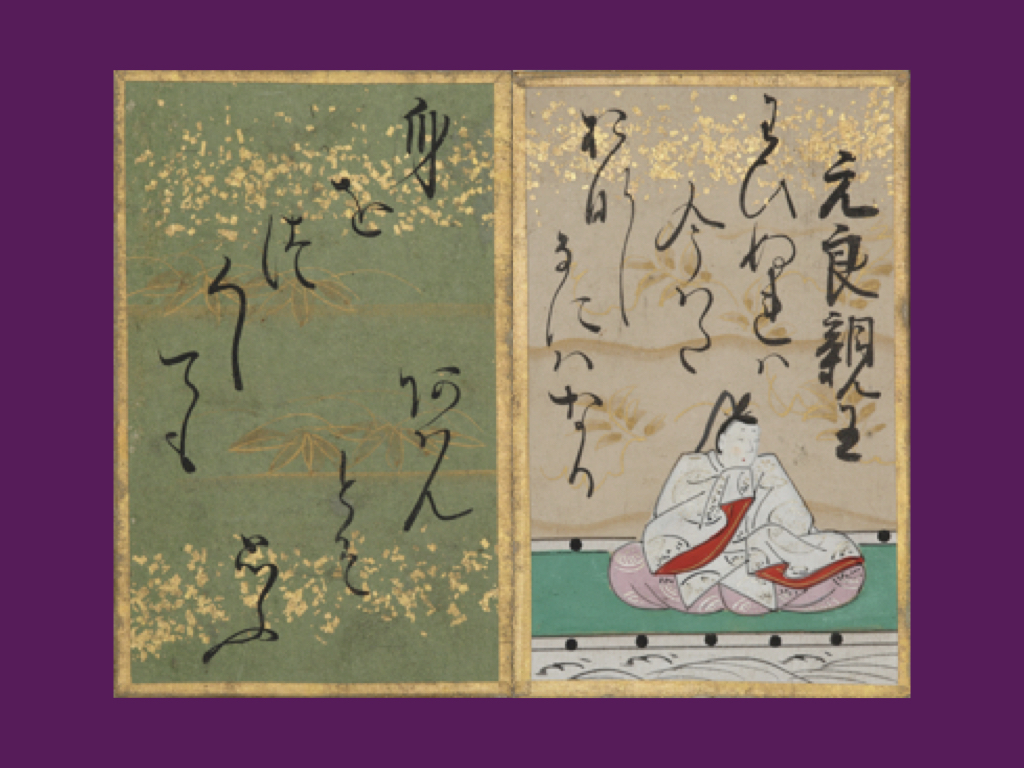

いたづらに けふやくれなむ あたらしき 春の始めは 昔ながらに

『後撰集』1396番に収められています。詞書には「先帝おはしまさで、又の年の正月一日贈り侍りける」とあり、醍醐天皇崩御の翌年の正月に上の一首と共に兼輔に贈った歌です。

三条右大臣、ゆかりの地

三条右大臣ゆかりの地を紹介します。

勧修寺(かじゅうじ・かんしゅうじ)

900年頃、醍醐天皇が母である藤原胤子(たねこ)の菩提を弔うために胤子の母方の実家であった宮道弥益(みやじのいやます)の邸宅を寺にしたのが始まりです。『今昔物語集』ではこの場所が母方の祖父母である藤原高藤と列子とのロマンスの場として語り継がれています。

勧修寺の南に位置する鍋岡山のふもとには、ひっそりと定方の墓碑があります。

宮道神社(みやじじんじゃ)

勧修寺の南にある宮道神社は日本武尊(やまとたけるのみこと)、稚武王(わかたけのみこと)、宮道弥益、列子、弥益の妻大宅氏の五座を祀っています。その後藤原高藤、定方ら勧修寺ゆかりの人を合わせて祀り二所大明神とも呼ばれています。

最後に

一つの歌の背景には、歌人の人生や当時の社会、そして秘められた恋の物語が複雑に絡み合っています。「逢坂山のさねかづら」という美しい言葉に込められた、人目を忍んででも愛しい人に逢いたいという切実な願い。それは、千年以上の時を超えて、私たちの心にも響く普遍的な感情ではないでしょうか。百人一首は、このように一首一首をじっくりと味わうことで、その奥深さや面白さがより一層増してきます。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp