日本酒ファンの間ではすでに認知されていても、一般の消費者には日本酒の産地として静岡を思い浮かべる方は、まだまだ少ないかもしれません。しかし、静岡の日本酒は独自の風味と高い酒質で、日本酒通の間では確かな評価を得ています。今回は静岡県が誇る日本酒の魅力と代表銘柄についてご紹介します。

文/山内祐治

目次

静岡の日本酒が有名になった理由。県酵母HD‐1の革命

静岡の地酒がフルーティーな理由。県酵母の特性とテロワール

静岡の日本酒が飲みやすい理由。技術とクリアな味わい

静岡の日本酒「磯自慢」。洞爺湖サミットでも選ばれた名酒

静岡の日本酒「開運」。県酵母HD‐1誕生の地

まとめ

静岡の日本酒が有名になった理由。県酵母HD‐1の革命

静岡が日本酒の名産地として知られるようになったのは、比較的新しい話です。1980年代後半から90年代にかけて静岡の日本酒が全国的に注目されるようになりました。その背景には県工業技術センター(現・工業技術研究所 沼津センター)による酵母研究の功績がありました。

静岡県は米と水の質は決して悪くないものの、その素材を生かしきれていないという課題を抱えていました。そこで登場したのが、静岡県の県酵母です。特に1980年代に開発された「HD-1」と呼ばれる酵母が静岡の日本酒に革命をもたらしました。

HD-1という名前は、開発者である波瀬正吉さん(H)と土井酒造場(D)の1号という意味とされており、「開運」(土井酒造場)の醪から河村伝兵衛氏が分離・命名しました。この県酵母を使用することで、静岡の酒蔵は全国新酒鑑評会で多数の金賞を受賞するようになり、一躍、日本酒のトップ集団に躍り出たのです。

また、その時期は日本酒の“地酒化”の動きとも重なり、交通網や冷蔵物流の発達もあって、静岡の地酒が広く知られる絶好のタイミングでした。「より精密に磨けるようになったお米」「きれいな香りを出す酵母」「それを劣化させずに届ける冷蔵物流」、これらの要素により好循環が生まれ、静岡の日本酒は飛躍的な躍進を遂げたのです。

静岡の地酒がフルーティーな理由。県酵母の特性とテロワール

静岡の吟醸酒の特徴は、そのフルーティーな香りにあります。静岡県の県酵母は非常にきれいな香りを生み出します。メロンやバナナ、柑橘といった爽やかな果実を思わせる香り(酢酸イソアミル系の香り)が特徴です。

他の地域の日本酒が米や水など様々な要素からテロワール(地域特性)を表現するのに対し、静岡県の場合は特に、県酵母による香りの統合の具合いが比較して強いことが特徴的です。しかも静岡県内の酒蔵は県酵母を使う比率が高く、また多くの蔵が採用しやすい体制のため、静岡型吟醸の共通性が生まれているのです。

代表的な銘柄としては「磯自慢」「開運」「志太泉」「初亀」「喜久酔」などが挙げられます。これらの蔵は基本的に静岡県の県酵母を主力商品に用いているため、静岡県の地酒としての特徴をしっかりと感じることができるでしょう。

静岡の日本酒が飲みやすい理由。技術とクリアな味わい

静岡の日本酒がこれほど人気を集める理由の一つに、その飲みやすさとキレ味の良さがあります。静岡の日本酒は、よく磨かれたお米を使用し、軽快でクリアな印象になりやすいです。

そのうえ、お酒としての存在感や芯の通った味わいを併せ持っているのが特徴です。これは清らかな水質と県酵母の特性、そしてその県酵母をうまく使いこなす技術によるものです。

また1980年代は精米技術が向上し、お米をより精密に磨けるようになった時代でもありました。精米技術の向上は、よりきれいな香りを引き出すことを可能にし、静岡の酒造りに大きく貢献しました。

さらに先ほど触れた冷蔵物流の発達も静岡の日本酒の魅力を支える重要な要素でした。静岡のお酒は10℃帯の冷蔵保存との親和性が高く、その特性を活かした流通システムの構築が、静岡の日本酒の魅力を損なうことなく全国に届けることを可能にしたのです。

静岡の日本酒「磯自慢」。洞爺湖サミットでも選ばれた名酒

静岡の日本酒を語る上で欠かせないのが「磯自慢」です。焼津市に蔵を構える磯自慢酒造は、江戸時代から続く古い蔵でありながら、最先端の技術を取り入れた日本酒造りで知られています。

磯自慢は元々日本酒ファンの間では高い評価を得ていましたが、2008年の北海道洞爺湖サミットの晩餐会で乾杯酒として選ばれたことで、さらにその名声を高めました。この蔵も静岡県酵母を使用し、静岡らしい特徴を持つ日本酒を生み出しています。

高級酒には兵庫県の“特A山田錦”と呼ばれる日本最高峰の酒米を使用し、非常に緻密に磨き上げた質の高いお酒を造っています。蔵の建物全体が温度管理されており、「ステンレス張り」の衛生的な環境も特徴的で、最新の設備と伝統的な技術の融合が磯自慢酒造の強みとなっています。

「磯自慢」のお酒の魅力は、各ランク(大吟醸、純米吟醸、本醸造など)で、それぞれの個性がしっかりと表現されていることです。大吟醸は大吟醸らしく、本醸造は本醸造らしい味わいを持ちながら、すべてのレベルで高い品質を保っています。「磯自慢」を飲めば、静岡らしさの本質を味わうことができるでしょう。

静岡の日本酒「開運」。県酵母HD‐1誕生の地

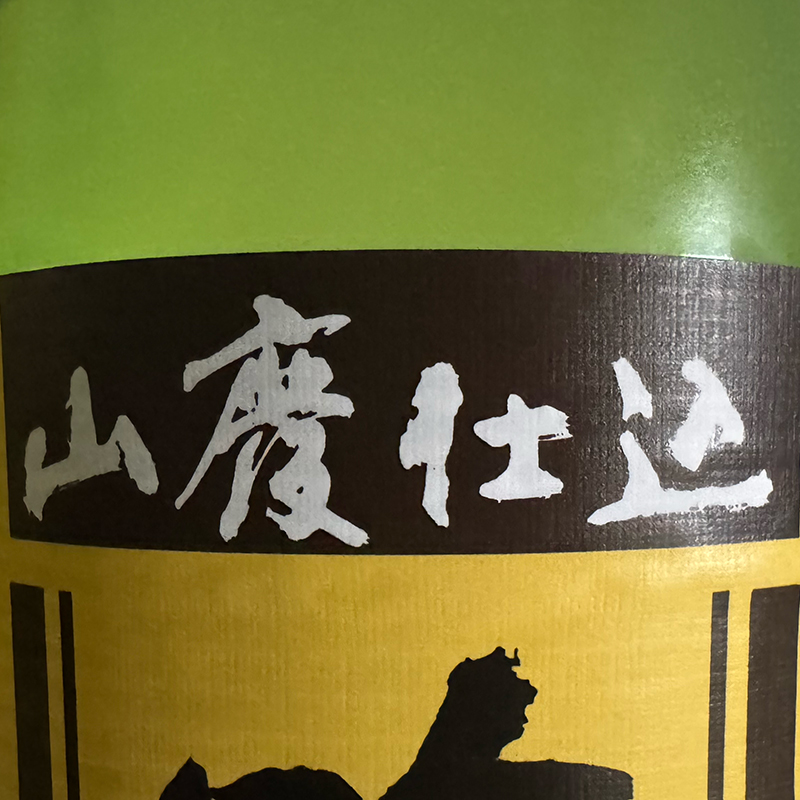

静岡の日本酒の発展を語る上で「開運」も欠かせません。「開運」を醸造する土井酒造場は、静岡県酵母HD‐1が誕生した本拠地でもあります。

土井酒造場の波瀬正吉さんは元々「能登杜氏」の杜氏で、「能登杜氏の四天王」と呼ばれる名杜氏の一人でした。能登杜氏の四天王とは、農口尚彦(農口尚彦研究所)、三盃幸一(桝田酒造店)、波瀬正吉(土井酒造場)、中三郎(車多酒造)という4人の杜氏たちです。彼らのお酒は、多くの日本酒ファンを魅了しました。

「開運」には「祝酒」という特別本醸造の比較的手頃な価格帯のお酒があります。正月に飲まれることも多く、その名の通り、祝い事にふさわしいお酒として親しまれています。“運を開く”という名称も新年を迎えるにふさわしいものであり、贈り物としても人気の高い銘柄です。

まとめ

静岡の日本酒は、県酵母の開発という画期的な出来事を契機に、1980年代後半から飛躍的な発展を遂げました。メロンやバナナを思わせるフルーティーな香りと、クリアでありながら芯のある味わいが特徴で、特に「磯自慢」「開運」を中心にして、全国的にも高い評価を得ています。

静岡の日本酒は県酵母の特性が強く出ており、まさに「静岡らしさ」を感じられる個性的な日本酒といえるでしょう。日本酒に興味がある方は、ぜひ一度静岡の地酒を味わってみてください。その独自の風味と品質の高さに、きっと驚かれることでしょう。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史