石川県は日本海に面した自然豊かな地域であり、古くから日本酒造りが盛んな地として知られています。特に能登半島を擁するこの地域は、“能登杜氏”と呼ばれる独自の杜氏集団が発展し、日本酒文化を支えてきました。2024年1月に発生した能登半島地震による被害を乗り越え、震災後、復旧・再開の動きが続く石川県の酒蔵に注目が集まっています。石川県の日本酒について、その魅力と代表的な銘柄をご紹介します。

文/山内祐治

目次

能登杜氏の四天王とは? 漁村から生まれた名工たち

石川県の日本酒「天狗舞」。山廃仕込みの名門

石川県の日本酒「加賀鳶」。多彩な酒造りを誇る福光屋の逸品

石川県の日本酒「手取川」。クラシックとモダンを両立する革新的な蔵

石川県の日本酒「菊姫」。能登杜氏の伝統を高めた名蔵

石川県の日本酒「農口尚彦研究所」。大杜氏の精神を継ぐ新たな挑戦

石川県における入手困難な日本酒銘柄

まとめ

能登杜氏の四天王とは? 漁村から生まれた名工たち

能登杜氏は日本の杜氏集団の中でも珍しい“漁民系”の杜氏集団として知られています。日本海の厳しい冬は漁に出られない期間が長く、その間に酒造りに従事する文化が根付いたのです。平成時代には「能登四天王」と呼ばれる4人の傑出した杜氏が活躍し、石川県の日本酒の名声を全国に広めました。

能登四天王は、農口尚彦杜氏(菊姫 /のち農口尚彦研究所)、中三郎杜氏(天狗舞 車多酒造)、波瀬正吉杜氏(開運 静岡・土井酒造場)、三盃幸一杜氏(満寿泉 富山・桝田酒造店)の4名です。特に農口尚彦杜氏は能登杜氏のトップとして、“山廃仕込み”と呼ばれる伝統的な製法の継承と発展に大きく貢献しました。この山廃造りの技術は「天狗舞」など他の蔵にも受け継がれ、石川県の日本酒の特徴的な味わいを形成する重要な要素となっています。

石川県の日本酒「天狗舞」。山廃仕込みの名門

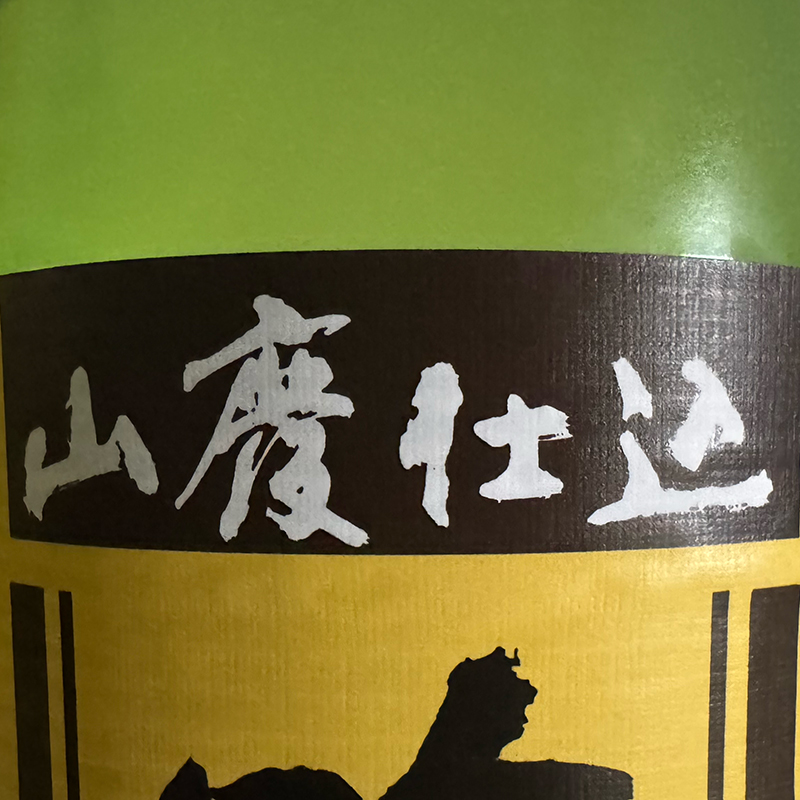

「天狗舞」は車多酒造が製造する石川県を代表する銘柄です。“山廃仕込み”をブランドの核とし、早くからCMなどでその製法をアピールしていたことから、日本酒に詳しくない方でも「天狗舞」=山廃仕込みというイメージを持つ方が多いかもしれません。

山廃仕込みとは、正式には“山卸廃止酛”と呼ばれる製法で、1909年に国の研究機関で確立された酒母製法。伝統的な生酛から“山卸し”工程を省略した20世紀初頭の技術革新です。このような製法で造られる「天狗舞」は、熟成された旨口純米酒などが特徴で、お燗にして飲むと一層美味しさが引き立ちます。

一方で、同じ蔵が製造する「五凛」は、石川の契約栽培米の力を前面に出したシャープで食中酒に向くタイプの日本酒として展開されています。伝統と革新の両方を楽しめるのが、この蔵の魅力と言えるでしょう。近年では低アルコールのお酒など、新しい挑戦も続けています。

石川県の日本酒「加賀鳶」。多彩な酒造りを誇る福光屋の逸品

「加賀鳶」(福光屋)はいわゆる辛口で食中酒を意識したキレ重視の設計ライン。福光屋は「福正宗」「黒帯」「百々登勢」など多彩なレンジや熟成酒も手がけ、都内直営店(東京ミッドタウン/玉川高島屋S・C)も展開しています。

「加賀鳶」は、料理との相性に優れた“食中酒”としての特性が光る一本です。クリーンでシャープな口当たりと、後味の良さが特徴で、様々な料理を引き立てます。

ほかにも福光屋は、食品や化粧品事業を展開しています。伝統を守りながらも革新を続ける、石川県を代表する酒蔵の一つです。

石川県の日本酒「手取川」。クラシックとモダンを両立する革新的な蔵

「手取川(てどりがわ)」は現在、石川県で最も勢いのある蔵の一つとして注目されています。伝統的な山廃仕込みと金沢酵母を用いた酒造りが特徴で、伝統的な製法を守り継いでいます。

同時に「吉田蔵u」という別の銘柄も持ち、より現代的でモダンな日本酒造りにも取り組んでいます。つまり、「手取川」ではクラシックな山廃を、「吉田蔵u」ではモダンな山廃を製造するという、ふたつの異なるアプローチを持っているのです。

「吉田蔵u」では生酒や低アルコール原酒の開発など、技術的な挑戦も続けています。さらに、ラベルデザインにもこだわり、お酒の雰囲気をビジュアルでも表現する工夫が見られます。また微発泡感のある、爽やかな味わいでも人気を集めています。

石川県の日本酒「菊姫」。能登杜氏の伝統を高めた名蔵

「菊姫」は能登四天王のトップに立った農口尚彦杜氏が長年務めた蔵として、石川県の日本酒を語る上で欠かせない存在です。農口杜氏の技術により、「菊姫」は地方の一酒蔵から日本を代表する銘柄へと成長しました。

「菊姫」の日本酒の特徴は、山廃仕込みによる芯のある密度と、ボリューム感がありながらも味わいに滑らかさを持つ高品質な味わいです。飲むと、“農口さんのお酒”と分かるような強い個性を持っており、その伝統を長く守り続けていることが菊姫の大きな魅力です。

その名前は、白山比咩神社の御祭神“菊理媛(くくりひめ)”にちなむとされ、また“加賀の菊酒”と呼ばれる太閤秀吉の花見酒の伝説にもあやかっているとされています。現在では様々な種類の日本酒を提供しており、いずれも密度やボリューム感のある、個性豊かな酒として愛されています。

石川県の日本酒「農口尚彦研究所」。大杜氏の精神を継ぐ新たな挑戦

農口尚彦研究所は、菊姫を引退した農口尚彦杜氏を中心として立ち上げた組織です。農口杜氏は、菊姫引退後も「常きげん(じょうきげん)」(鹿野酒造)など、複数蔵で酒造りを再開、最終的に2015年に農口尚彦研究所が設立され、2017年に本格始動。農口尚彦研究所の杜氏として、現役を続けています。

農口尚彦研究所で造られるお酒は、“農口イズム”と呼ばれる精神を受け継いだもので、具体的にはアルコール度数がやや高め、滑らかで方向性の揃った味わいが特徴です。農口尚彦という日本酒界の巨匠の思想と技術が、この研究所を通じて未来へと受け継がれていくのです。

石川県における入手困難な日本酒銘柄

2024年の能登半島地震は、県内の酒蔵にも大きな被害をもたらしました。特に多くの能登杜氏のふるさとである珠洲、輪島地域では、奥能登の白藤酒造店をはじめ複数蔵が被災しました。一時は多くの銘柄が入手困難となりましたが、徐々に生産を再開する蔵も増えています。

注目すべき蔵として宗玄酒造があります。大きな被害を受けながらも、仕込み水の確保に苦労しつつお酒造りを再開し、新酒も高い品質で出荷されています。このような被災地の酒蔵を応援する意味でも、能登の日本酒をいま手にすることには大きな意義があります。

まとめ

石川県の日本酒は、漁村から生まれた能登杜氏の伝統技術が支える独自の文化です。「天狗舞」「加賀鳶」「手取川」「菊姫」「農口尚彦研究所」など、それぞれに個性豊かな銘柄があり、得意の山廃仕込みから現代的な低アルコール酒まで、多様な味わいを楽しむことができます。

能登半島地震からの復興途上にある今こそ、石川県の日本酒の魅力を再発見し、その文化を支えていくことが大切です。日本酒を飲むことは、単なる嗜好品を楽しむ以上に、日本の伝統文化を守り継ぐことにもつながるのです。ぜひ一度、石川県の日本酒を手に取り、その豊かな味わいと歴史に触れることをおすすめします。

山内祐治(やまうち・ゆうじ)/「湯島天神下 すし初」四代目。講師、テイスター。第1回 日本ソムリエ協会SAKE DIPLOMAコンクール優勝。同協会機関誌『Sommelier』にて日本酒記事を執筆。ソムリエ、チーズの資格も持ち、大手ワインスクールにて、日本酒の授業を行なっている。また、新潟大学大学院にて日本酒学の修士論文を執筆。研究対象は日本酒ペアリング。一貫ごとに解説が入る講義のような店舗での体験が好評を博しており、味わいの背景から蔵元のストーリーまでを交えた丁寧なペアリングを継続している。多岐にわたる食材に対して重なりあう日本酒を提案し、「寿司店というより日本酒ペアリングの店」と評されることも。

構成/土田貴史