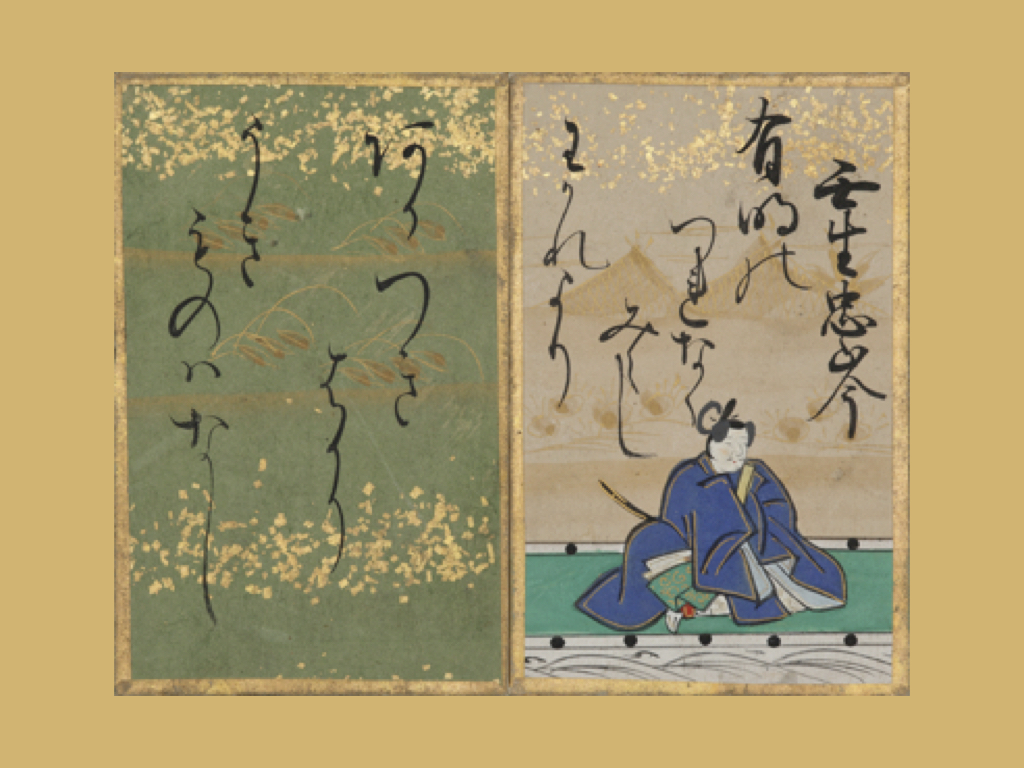

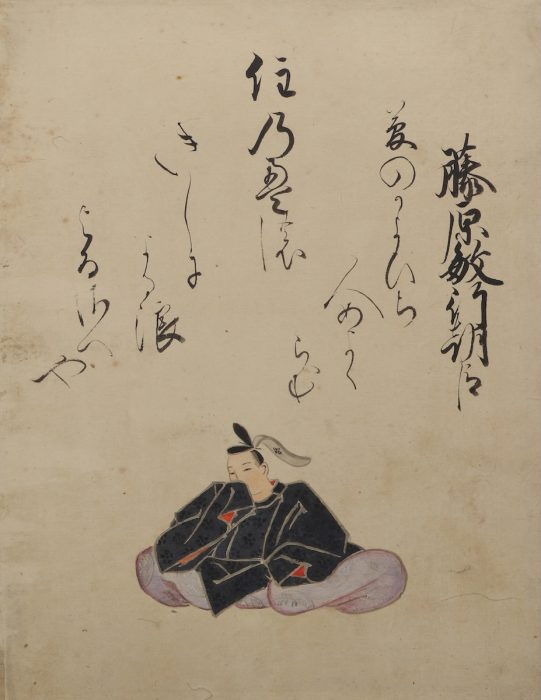

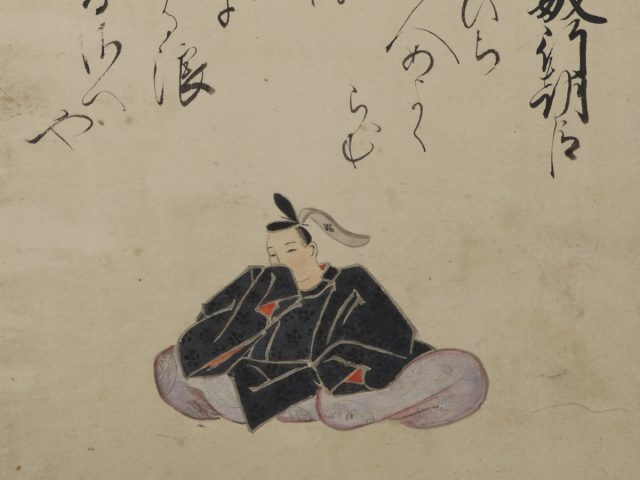

藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん)は、平安時代の政治家・歌人・書家で、「三十六歌仙」に数えられる和歌の名手です。父は高級官僚・藤原富士麿、母は豪族紀氏の出身で、両家を背景に右兵衛督(うひょうえのかみ、朝廷警備の長官)まで昇進しました。

在原業平(ありわらのなりひら)とは妻同士が姉妹で、親交が深く、和歌の道をともに磨いたといわれ、『古今和歌集』など勅撰和歌集に計29首が収録されています。また、書家としても卓越しており、空海と並ぶ名手と称されました。晩年は病に苦しみつつも、蔵人頭や国際的な公文書作成に携わるなど、多彩な才能を発揮しました。

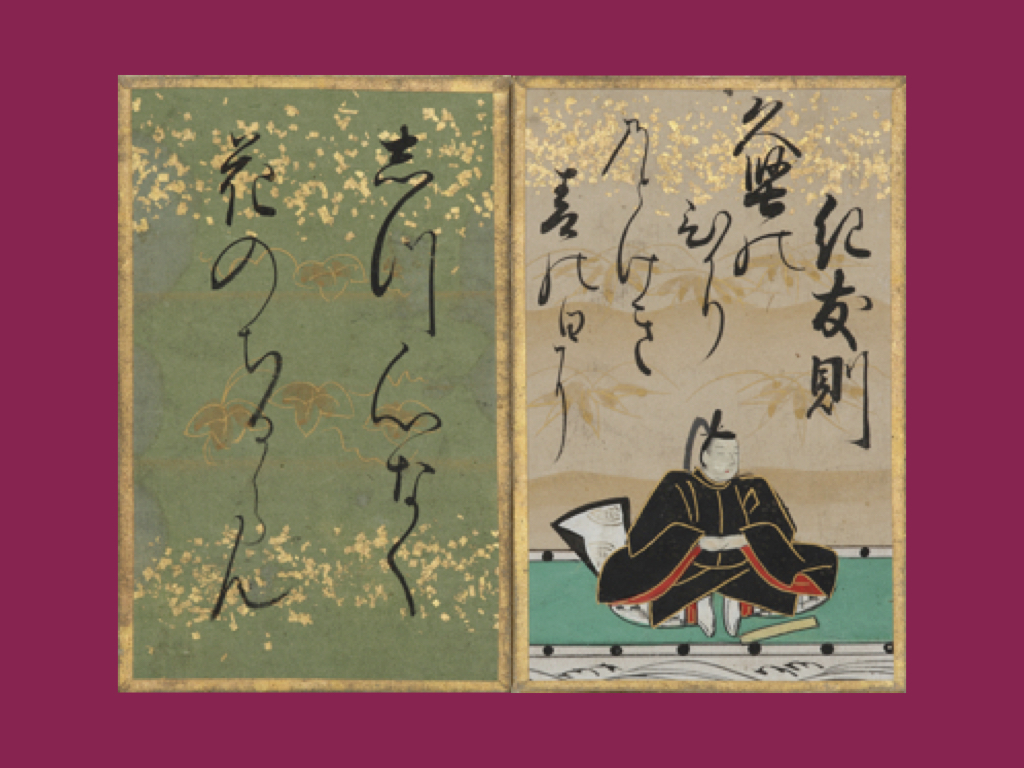

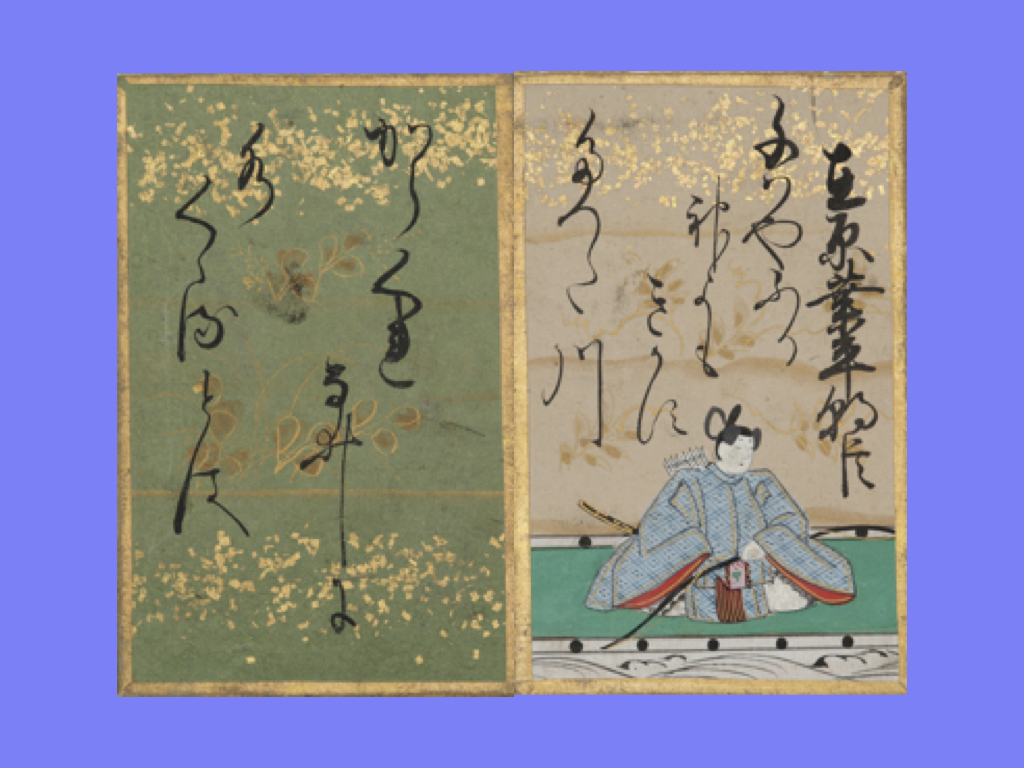

(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

藤原敏行朝臣の百人一首「住の江の~」の全文と現代語訳

藤原敏行朝臣が詠んだ有名な和歌は?

藤原敏行朝臣、ゆかりの地

最後に

藤原敏行朝臣の百人一首「住の江の~」の全文と現代語訳

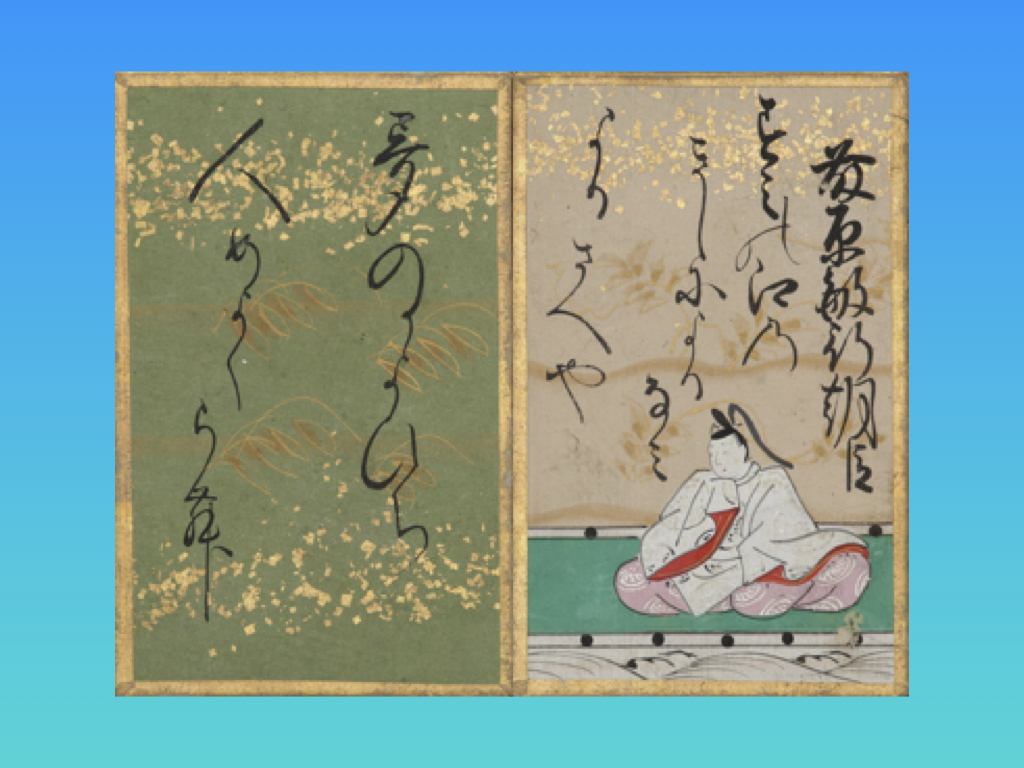

住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路 人めよくらむ

【現代語訳】

住の江の岸に寄る波のよるではないが、夜でも夢の通い路を通って逢えないのは、あの人が夢の中でも人目を避けているからであろうか。

『小倉百人一首』18番、『古今和歌集』559番に収められています。この歌は男性である作者が、女性の立場で詠んだ歌です。

「住の江の 岸による波」の部分は「よる」という音を導き出すための序詞です。また、「波が岸に寄る」情景と、「夜」という言葉を掛けています。

住の江(現在の大阪市住吉区付近の海岸)は、古くから歌枕として有名な場所で、松の名所として知られています。「松」に「待つ」を掛けて詠まれることが多く、ここでも恋しい人を「待つ」思いと重なっています。

「通ひ路」とは男が女のもとへ通ってくる道のこと。昼間はもちろん、夜、夢の中でさえもあなたは人目を気にして私の元へ来てくれないのか、というやるせない嘆きが詠われています。

夢の中ですら会えないというのは、相手の気持ちが離れてしまったのではないか、あるいは何か障害があるのか、と深く思い悩む心情が伝わってきます。直接的な言葉ではなく、情景描写と掛詞を巧みに用いて、複雑な恋心を表現している点が見事です。

(提供:嵯峨嵐山文華館)

藤原敏行朝臣が詠んだ有名な和歌は?

藤原敏行は、「住の江の~」のような情熱的な恋の歌だけでなく、自然の移ろいを繊細に捉えた歌も残しています。ここでは代表的な二首を紹介しましょう。

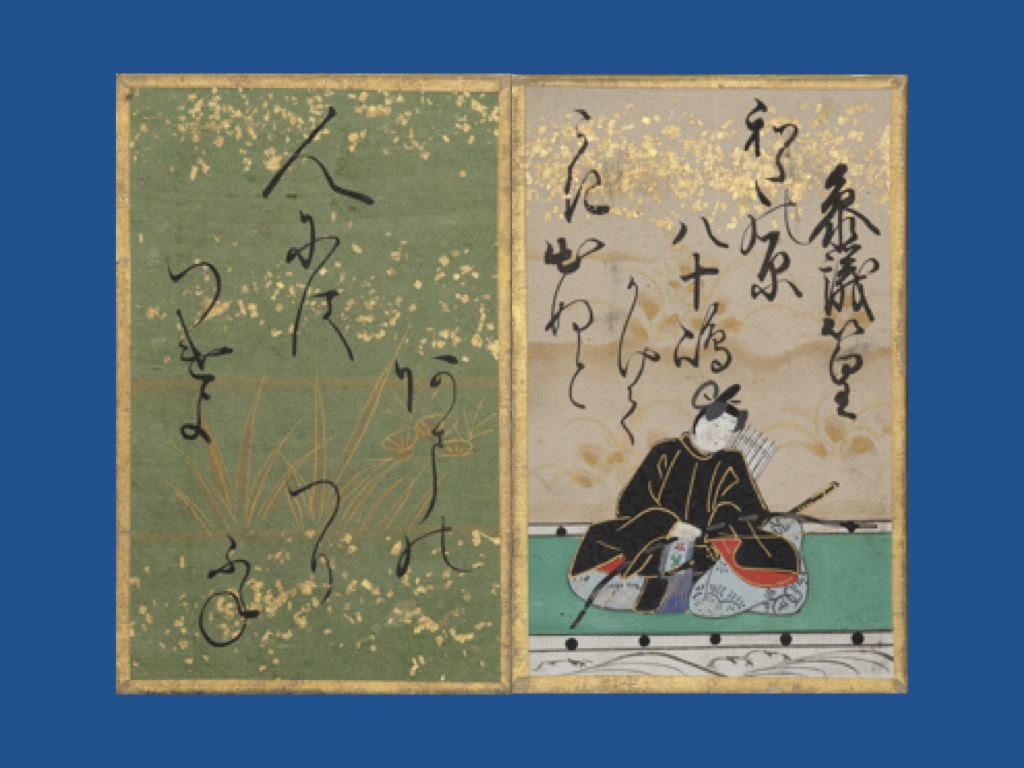

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる

【現代語訳】

秋が来たと、目にははっきりと見えないけれども、風の音で(秋が来たことに)はっと気づかされたことだよ。

『古今和歌集』169番に収められています。まだ暑さが残る夏の終わり、ふとした風の音に秋の気配を感じ取る。視覚ではなく聴覚で季節の微妙な変化を捉えた、鋭い感受性が光る一首。これは『古今和歌集』の秋歌の巻頭を飾る歌でもあり、彼の代表作の一つです。

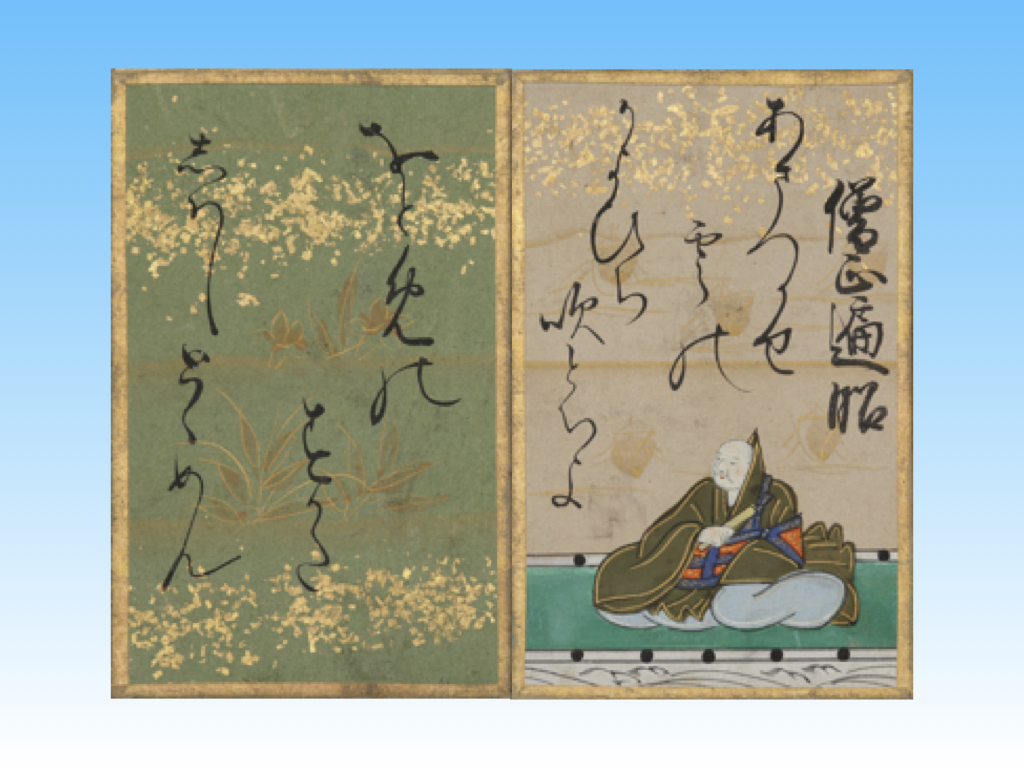

白露の 色はひとつを いかにして 秋の木の葉を ちぢに染むらむ

【現代語訳】

白露の色はただ一色(無色透明)であるのに、どうやって秋の木の葉をさまざまな色に染め上げているのだろうか。

『古今和歌集』257番に収められています。朝晩、草木に降りる露。それは無色透明なはずなのに、秋になると木々の葉を見事に紅葉させる。その自然の不思議さ、神秘さに対する素朴な驚きと感動が詠まれています。

当時の人々は、露が紅葉させると考えていたのですね。観察眼の鋭さと、自然への畏敬の念が感じられる歌です。

これらの歌からは、恋の歌とはまた違った、藤原敏行の繊細で豊かな感受性をうかがい知ることができます。

藤原敏行朝臣、ゆかりの地

藤原敏行の歌の世界をより深く味わうために、ゆかりの地を訪れてみてはいかがでしょうか。

住吉大社

「住の江の~」の歌に登場する「住の江」は、現在の大阪市住吉区にある住吉大社周辺を指します。古くから和歌の名所として知られ、多くの歌人に詠まれてきました。創建は非常に古く、神功皇后の時代にまで遡ると伝えられています。

現在の海岸線は当時と異なりますが、境内には歴史を感じさせる建造物が多く残ります。反橋(太鼓橋)や、本殿の「住吉造」と呼ばれる建築様式は国宝にも指定されています。敏行が実際にこの地を訪れたかは定かではありませんが、歌に詠まれた情景に思いを馳せながら、悠久の歴史に触れることができるでしょう。当時の貴族たちも、この風光明媚な地を訪れ、歌心を刺激されたのかもしれません。

最後に

情熱的な恋の歌から、繊細な自然観察の歌まで、藤原敏行の作品は多様な魅力に満ちています。また、彼が優れた能書家でもあったことを知ると、その人物像がより一層豊かに感じられますね。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『全文全訳古語辞典』(小学館)

『原色小倉百人一首』(文英堂)

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp