文/印南敦史

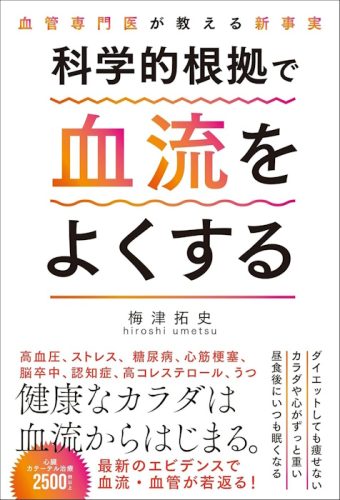

タイトルからもわかるように、『血管専門医が教える新事実 科学的根拠で血流をよくする』の著者は心臓や血管を専門とする医師。これまで通算2500以上の心臓カテーテル治療を行ってきた経験から、血管の病気を避けるための「予防」の重要性を実感しているのだという。

残念ながら、血管は年齢とともに硬くなり、狭くなって詰まりやすくなりますというのが一般的な答えですが、実は、その進行を遅らせたり、いつまでも若い血管でいたりする事も不可能ではありません。そこで重要になってくるのが「血流」です。(本書「はじめに」より)

そこで本書では、血流のよし悪しを決めるものを「血流力」と位置づけ、血流力を高めるための「血管」と「血液」をいつまでも健康的な状態に保つ方法を伝えているわけだ。

とはいえ、決して難しい内容ではない。たとえば興味深いのが、第2章「血流をよくするウソ・ホント」。血圧や血流に関するトピックスのエビデンス(科学的根拠)を、わかりやすく解説しているのだ。

2つのポイントを抜き出してみよう。

Q:減塩すれば血圧は必ず下がる?

「塩分」が高血圧の原因になることはよく知られた話。そのため世の中には、「薬なしで血圧が下がる」「血圧は減塩しなくても下がる」など、血圧に関するさまざまな情報があふれている。

だが、本当にそんな簡単に血圧は下がるものなのだろうか?

実は、塩分によって血圧が変動する(塩分感受性)人と、塩分によって血圧が変動しない(塩分非感受性)人がいるのです。薬がなくても簡単に血圧が下がる人は、塩分感受性の可能性があります。

さらに、塩分感受性に関係しているとされる遺伝子があるのです。

ある調査によると、日本人は白人に比べてこの遺伝子が多く、なんと81%の日本人が持っているようなのです。(本書55ページより)

つまり、日本人には塩分感受性が強い人が多いようだ。

そう聞くと、塩分感受性がない人は血管の病気とは無縁であるように思えてくるが、残念ながらそうではないらしい。塩分感受性のない人でも、減塩をしたほうがよいというのである。

ある研究では、40歳前後の正常血圧の男女を、塩分感受性のあるグループと塩分感受性のないグループに分けて、それぞれ塩分が少ない食事(1日1.17グラム)と塩分が高い食事(1日17.55グラム)を7日間ずつとらせました。

すると、どちらのグループも、塩分が高い食事によって、血管内皮機能の低下が認められたのです。(本書55〜56ページより)

現代の日本人の平均的な食事では、加工食品に含まれる塩分が多いため、減塩はやや難しいのが現実。とはいえ病気になるリスクを減らすためには、できる限り減塩を意識したほうがよさそうだ。

Q:血流が悪くなるのは血液の「量」が減ったから?

「血流が悪いのは、そもそもつくられる血液が少ないから」だというようなネット記事を目にすることがあるが、血液の量はその人の体重によって決まっている。

つまり、血液の量が極端に減って血流が悪くなるということはないのだ。

ただ、血液のおよそ50%は水分でできています。そのため、脱水状態になって体内の水分が少なくなると、血液の粘度が上がります。血液の粘度とは、血液の流れやすさを示すものです。血液中の赤血球の量、狭い血管内での赤血球の変形しやすさや、赤血球同士のくっつきやすさなどによって決まります。赤血球の量が増えたり、糖尿病によって赤血球が変形しにくくなったりして、血液の粘度が上がると、血液がドロドロになります。(本書57ページより)

また、年齢が上がると喉の渇きを感じにくくなり、脱水状態になりやすい。そのため高齢の方は、とくに意識して水分をとる必要がある。運動したり、暑い日に大量の汗をかいた場合などは、水分にプラスして塩分の補給もしたほうがよい。

ただし、市販のスポーツドリンクの大半は塩分が少なく糖分が多いので避けたほうがいいという。

スポーツドリンクが推奨されるのは、激しいスポーツを1時間以上行う場合。糖質をとるのはスポーツ中の疲労予防とされるが、アメリカの場合、スポーツドリンクは肥満や糖尿病のリスクとされているそうだ。

日本人は塩分摂取量が多いようなので、普段の水分を補給するときには、ただの水がよいと思います。体格にもよりますが、1日1.5〜2リットルは飲んでください。(本書55〜56ページより)

お茶はカフェインを含んでいるため利尿作用があるので、やはり水がよさそうだ。また、ビールやアルコール飲料は逆に脱水になってしまう。ビールは1リットル飲むと1.1リットルの水分が排出されるからだ。アルコール飲料を飲む際には、水をいつもより多めに飲むようにするべきだろう。

梅津拓史著

1650円

総合法令出版

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。